外孙女一家三口随大姑姐和姐夫每年春节来拜年都是空手而来,她的孩子我们还得发压岁钱。今年婆婆生大姑姐的气,嫌她一个冬天了不来看他们老俩口子,更别说指望她做点什么。所以不忍了,不包藏她外孙女和她妈了, 红底金字的春联早贴上了门框,我蹲在茶几旁摆糖果盘,玻璃糖纸在冷光里泛着脆生生的白——往年这时候,婆婆总会多抓两把奶糖,说外孙女最爱扒这层亮晶晶的纸。 今年她没动。 十点整,防盗门“咔嗒”响,大姑姐的笑声先飘进来:“爸!妈!我们来啦!”外孙女穿着粉棉袄,像颗刚剥壳的荔枝,扑到沙发上就去够糖果盘,小手在半空顿了顿——盘子里只有几颗散装的硬糖,还是上个月邻居送来的。 婆婆没像往年那样迎上去,只坐在藤椅里,手指摩挲着膝盖上的旧毛毯。姐夫拎着个空水果篮,往墙角一放,就扯着嗓子喊“爸,抽烟不”,大姑姐挨着婆婆坐下,语气轻快:“妈,最近冷吧?我那小区暖气可足了,在家穿单衣都热。” “是热。”婆婆的声音像结了冰的棉线,“热得连个电话都懒得打?” 空气一下子凝住了。外孙女含着颗硬糖,腮帮子鼓鼓的,看看姥姥,又看看妈妈。我往厨房退了两步,听见婆婆继续说:“立冬那天你爸咳得睡不着,我给你打电话,你说在给孩子买羽绒服;冬至包饺子,我发微信问你回不回,你说要陪老公应酬;腊月廿八你爸摔了跤,我没敢告诉你——怕耽误你忙年。” 大姑姐的脸慢慢红透了,手指绞着衣角:“妈,我不是故意的,就是……太忙了……” “忙到连楼都下不了?”婆婆忽然提高了声音,藤椅发出“吱呀”一声响,“每年过年,你带着孩子来,空着手;我们老两口,一个红包塞给孩子,五百块,不多,但那是我们从菜钱里抠出来的——压岁钱到底是心意,还是还不清的人情债?” 外孙女把糖吐在手心,小声问:“姥姥,我的红包呢?” 婆婆没看孩子,眼睛盯着大姑姐:“今年没有了。”她从口袋里摸出个皱巴巴的信封,放在茶几上,“这是给你爸买药的钱,本来想包成红包,现在想想,还是留给该用的人吧。” 大姑姐的眼泪“唰”地掉下来:“妈,我错了……我明天就来陪您……” “不用了。”婆婆站起身,往卧室走,背影佝偻着,“我和你爸老了,不图你们做什么大事,就图个念想——天冷了,有人惦记着添件衣;病了,有人问声疼。这些,你给不了,我们自己扛。” 姐夫拉着大姑姐往外走,外孙女哭着喊“姥姥”,婆婆没回头。防盗门关上的瞬间,我看见茶几上的硬糖滚到地上,糖纸在风里打了个转,贴在墙角的空水果篮上。 窗外的鞭炮声隐约传来,红春联在风里晃着,像谁在无声地招手。我捡起那颗硬糖,剥开糖纸,塞进嘴里——又苦又涩,像这个没了红包的春节,也像藏在亲情里,那些被忽略了太久的疼。

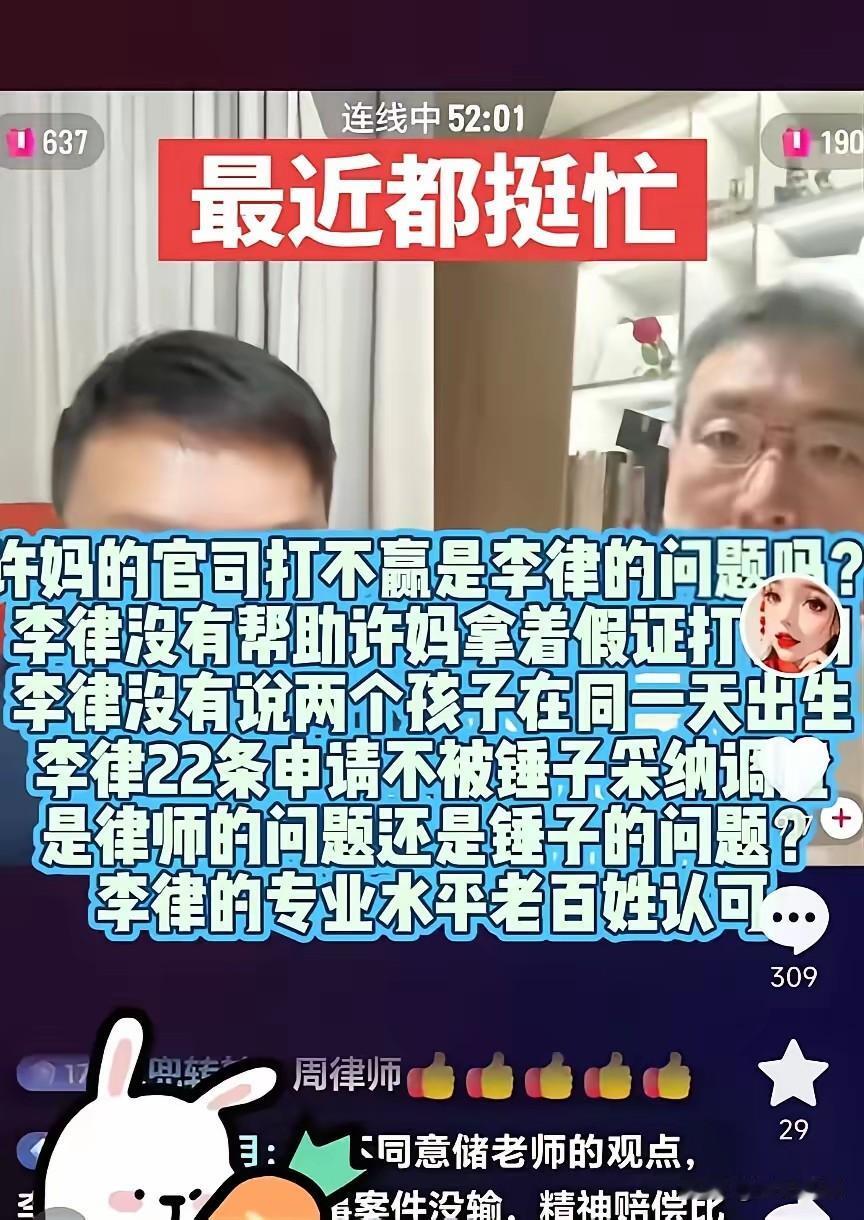

许妈二审败诉确实让人憋屈,李圣律师提交了22条诉求和大量证据,却连病历原件都没能

【8评论】【1点赞】

![女婿不满意,彩礼不想退,竟报假警称被抢?这波操作把警察都整无语了![???]](http://image.uczzd.cn/7551468985553674945.jpg?id=0)