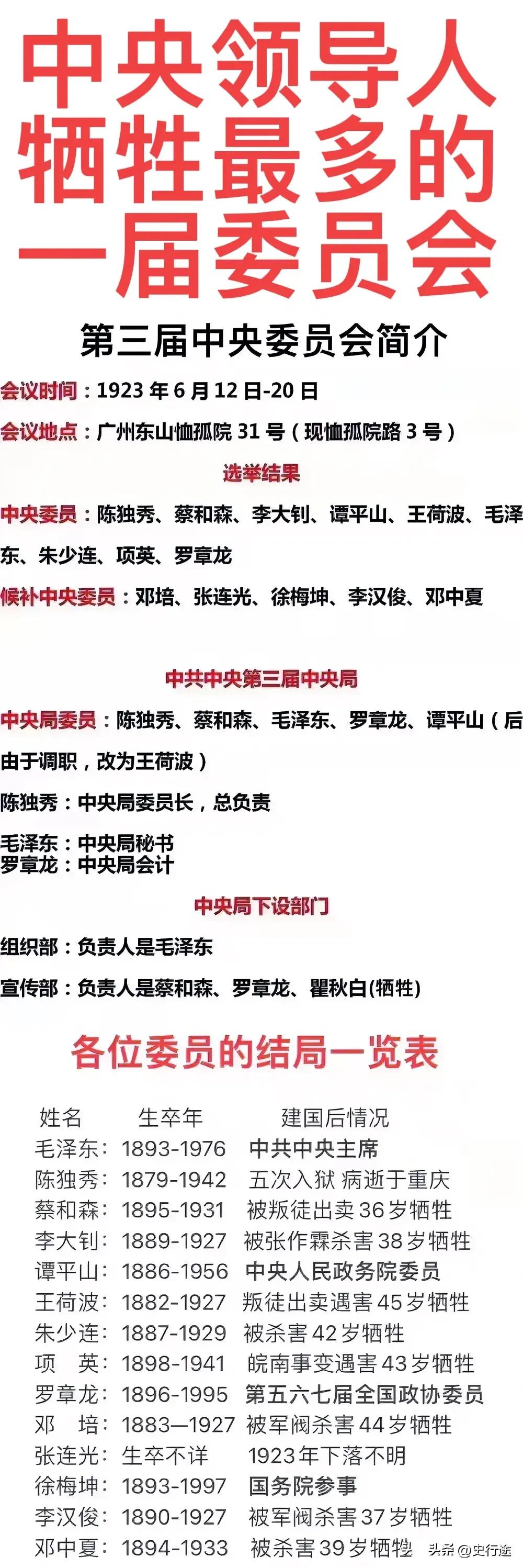

李大钊:第三届中央领导人,牺牲了。蔡和森:第三届中央领导人,牺牲了。项 英:第三届中央领导人,牺牲了。邓中夏:第三届中央领导人,牺牲了。如图所示,在第三届14位中央领导人之中,有的牺牲了,有的病逝了,有的失踪了,仅4位活到了建国以后。他们为了寻求救国救民之路,不怕牺牲,前赴后继,奋勇前进……他们信念无比坚定,他们坚信一定能建立人人平等,人民当家作主的新中国。 1923年,广州街头多了些生面孔。他们不是来做生意的,也不是来投亲的,是来开会的。肩上背着包,手里提着纸袋,进了东山恤孤院后街那栋旧房子。那会儿的中共还小,整个党也就几百人,广州开这次会,是头一回全国的骨干聚在一块,要讨论个大事。 房子不新,窗户是木头的,夏天一开,蝉叫声就灌进来。屋里热,汗味重。有代表干脆把外套脱了,卷起袖子。桌椅不多,椅子坐着吱呀响,有的干脆席地而坐。气氛不松快,大家心里都憋着事。这回是要定方向,不是寒暄。 争来争去就是一件事:要不要进国民党。说白了,就是要不要和别人一块干。有人担心失了主心骨,有人说不借别人一把力,连路口都过不了。共产国际的人也在,一口生硬的中文,意思却不含糊:要合作,才有戏。 九天时间,白天争,晚上续,有人通宵不睡,就坐楼梯口抽烟,沉默。最后通过决议:党员可以个人身份进国民党。定了这条,再往后,就是怎么干。修党章,定制度,列方案。总共十三份文件,一样样过,没糊弄。 选人也是件头等事。选出一批中央领导,有熟面孔,也有新名字。陈独秀得票最高,毛泽东也进了名单,不过是秘书,负责日常。蔡和森、李大钊、王荷波、项英、朱少连、谭平山、罗章龙,名字一个个出来,有的当场就被人记住了,有的,那时候名气还不大。 会后,这批人散回各地,干各自的事。有人上了报纸,有人进了监牢。慢慢地,一份名单上开始画叉,谁牺牲了,谁病逝了,谁被捕了。蔡和森,1931年在长沙遇难;李大钊,1927年在北平牺牲;邓中夏,1933年死在南京;项英,1941年皖南突围时被击毙。朱少连,1929年就没了。剩下活到1949年的,只有四个。 毛泽东活到了后面,不光活着,还成了领导人。罗章龙也在,后来不再参与核心事务。谭平山、徐梅坤也都在,只是后来各走各路。这十四个人的命运,拉成一条线,从广州出发,一路往前,最后四个到了终点,十个倒在路上。 三大的决策,不是空喊。广州很快变了样。工人上街,农民建会,学生发传单,气氛一下子活了。广州成了据点,全国都在看。国共合作的架势摆出来了,宣传材料一摞一摞地印,群众开始知道共产党是干嘛的。可事不会一边倒。 合作有成效,也有矛盾。国民党里有反感的声音,共产党人在里面常常没底气,说话得看眼色。统一战线是把双刃剑,能开路,也能割肉。好景没维持几年,清洗开始了。当年开会的人,有的就是死在这个风波里。 但三大不是失败。它让党第一次走上了公开的政治舞台。原来只是在屋子里开会写传单,这下有了群众,有了队伍,有了活动空间。方法是借来的,手段是妥协的,但方向是确定的。小党要成气候,不能只靠硬碰,也得知道什么时候拐弯。 那批人里,有人一生都没穿过好衣服,有人到死都没留张像。他们做决策的时候并不从容,会议也不宏大,就是几张桌子,几盏灯,几摞纸。但他们做的事,把后来几十年的路定了个基调。 广州的会址现在成了纪念馆,游客进去拍照,导览员讲一遍遍的历史。可这段事儿,不该只靠图片回忆,它原本就不干净,也不整齐。那些争论声、脚步声、叹气声,现在听不见了,但当年是扎扎实实存在的。 那个年代不讲浪漫,讲怎么活下去、怎么往前走。那批人是拼命去找个活路。他们没有时间精雕细琢理论,更多是在边干边想。纸上写的、嘴上说的,很多是临场定的主意,可正是这些,撑住了后来的根基。 历史书上把三大写得很完整,可真到现场看过、翻过那些泛黄文件的人都知道,很多事是靠拍板拍下来的,不是推演出来的。那种拍板,是一群人信不过将来,却还愿意往里跳。 广州的那个夏天,热,闷,蝉声大。屋子里坐着的人,有的还不到二十岁,有的才刚参加革命。他们说话的语速不快,有时打断,有时沉默。没人穿西装,也没人打领带。有个代表用手绢擦汗,手绢旧得边角都磨破了。 桌上放着一壶水,没人动。有人在纸上画圈,有人发呆看窗外。走廊上传来小贩叫卖的声音,有人笑了一下,又低头继续写字。