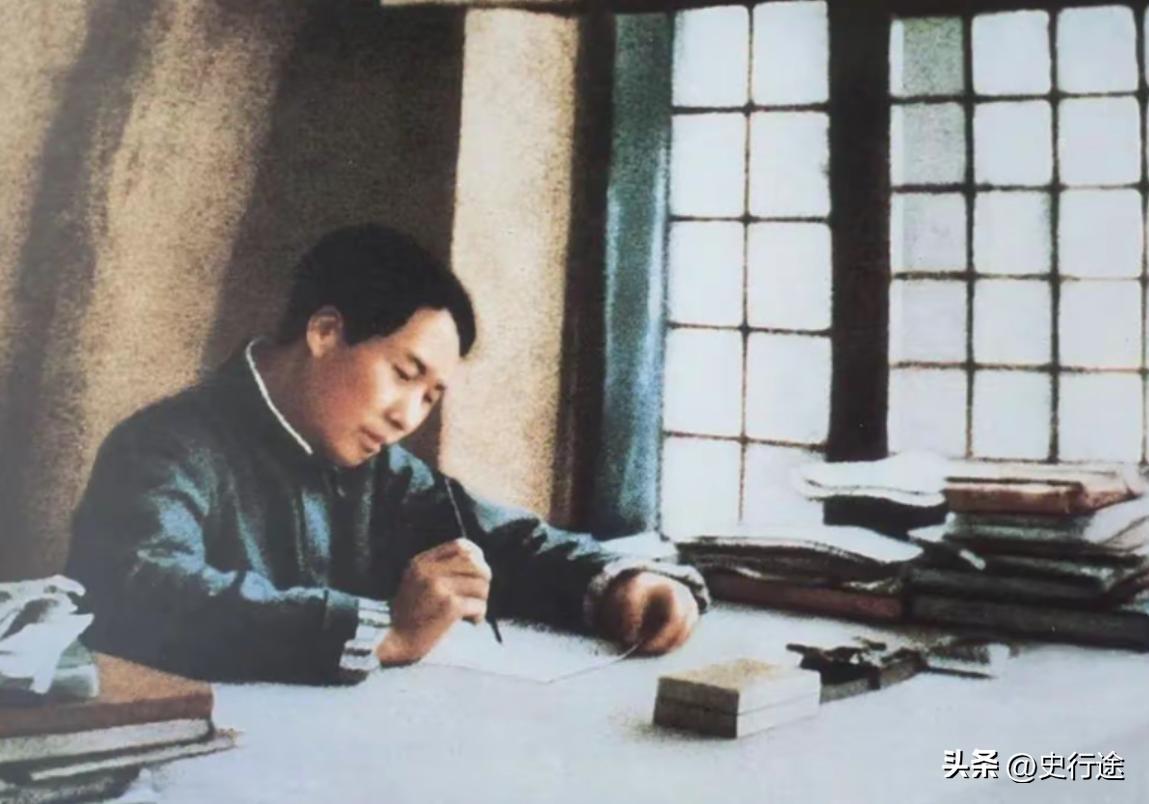

古月才是太像了,当年杨尚昆主席接见,不由自主把自己当客了,可像汇报工作了。古月脸型像,面部表情友善,一入戏大家就能认可,唯一没学到老人家的走路方式(龙行虎步)。 古月,原名胡诗学,生在1937年,战火正烧着。 他父亲战死,母亲撑不住,把他送进了孤儿院。 那会儿武汉冷得厉害,街上饿着肚子的孩子多得是,他也没多特殊,就那样夹在人堆里长大。 早上能分一个白馒头就不错了,能多添一勺稀饭,那是运气。 1949年,部队进了城,他也跟着部队走了。 人说那年他十二岁,穿上军装,个子小,眼睛亮。没人逼他入伍,是他自己缠着跟队伍,后来就留了下来。他进的是宣传队,会唱点歌,会模仿几个干部讲话,底下士兵乐。 那时候没电视,能逗乐子就是能耐。 一直混到七八年,人在昆明军区干文化科科长,原本也快到头了,四十出头,讲究点的说法是“知天命”,可没想到,命还真改了个道。 叶剑英在一次活动上看了他的表演,问了句:“这人叫什么?”旁边人答:“胡诗学。”叶帅摇头,说名字拗口,不好记,然后就点了他:“让他演毛主席试试。” 调令下来了,他成了八一厂的演员。 第一次进厂子,他还在穿军装,一看全是专业的,心里虚。 名字也不好叫,他索性把“胡”字拆了,用上了“古月”。图个好记,也干脆利索。 1981年拍《西安事变》,那是他头一回演毛主席。导演说:“别学得太像,别演成僵的。”他没回嘴,晚上窝在宿舍看旧新闻片,一帧帧地看,连抽烟的手指弯曲角度都记着。 电影上映后,观众反应大,有老人说:“这一抬手就像。” 再下一部是《四渡赤水》,83年放的。那回反响更强,不光普通观众看了动容,杨尚昆也听说了。 当时是中央军委秘书长,说想见见这个人。 厂里人都慌了,打电话问要不要换演员服装,最后还是定了,让他穿着毛主席的造型去。 他出发前,一直不说话。 到中南海那天,他提早一个小时就到了,在车里坐着,手心出汗。 一进会客厅,他就有点蔫,动作小,眼神飘。 杨尚昆看了几眼,说了句:“毛主席不是你这样的。”声音不大,但屋里一下静了。古月脸红了,站那儿也不是,坐也不是。 只说:“我演得还不够。” 过了几秒,才挤出一句:“您是真主席,我是假主席,紧张。”有人笑了,气氛松点。 杨尚昆没多话,说:“那你演一段吧。”他坐下,摆出主席讲话的架势,开口说:“我有三大志愿。”声音不大,但稳。说着说着,神态就变了,整个人往后靠,眼神直,看谁谁低头。 看了几分钟,杨尚昆点头,说:“像,这才像。”然后那句定音的就来了:“以后毛主席的角色,就你演。” 拍完《四渡赤水》,他演得越来越顺。 1989年拍《开国大典》,天安门那场戏拍了七天,风大,站在楼上吹得耳朵疼。他中间想抽根烟,被道具摁住,说镜头没过不能动。 他没脾气,背手站回原地,脸上还是那副沉着劲儿。 有人问他演了多少次毛主席,他自己也数不过来,说有七十多部。到后来,大决战三部曲播了,全国都认得他。 有次他回武汉,走在街上有人对着他喊:“主席。”他没应,低头走了。 其实他心里知道,这种“像”,不只是演得像,是大家愿意相信他就是。银幕把他和毛主席绑在一块儿了,分不开。他不是最高的,也不是最白的,但他那种眼神里带沉稳的劲儿,别人模仿不来。 演多了,也怕。 怕自己演腻了,观众也看腻。 每次拍新戏,他都要求不重复旧动作,走路的步伐都要琢磨。有一次排练,他走得太快,被导演喊停,说不像。 他就反复练,在小院里来回走,一走一个多小时。 国外媒体也报道过他,说中国有个“官方毛”。 有记者写得夸张,说他是“毛泽东的肉身代言人”。他听了不说话,私下跟人讲:“我只是个演员,别太当真。”可当真的是别人。 2005年,他突发心梗,没抢救过来。 很多人听说消息,都愣了。 电视台打电话来确认,八一厂也出了讣告,有人说:“古月走了,毛主席谁来演?”话糙,但情真。 骨灰送走那天,有老职工偷偷放了一段《西安事变》的片尾曲。 曲子没开大,只是哼哼。天阴着,楼下风吹得旗子响。门口停着那辆他坐了十几年的车,车门没关,风把衣服吹得一颤一颤。