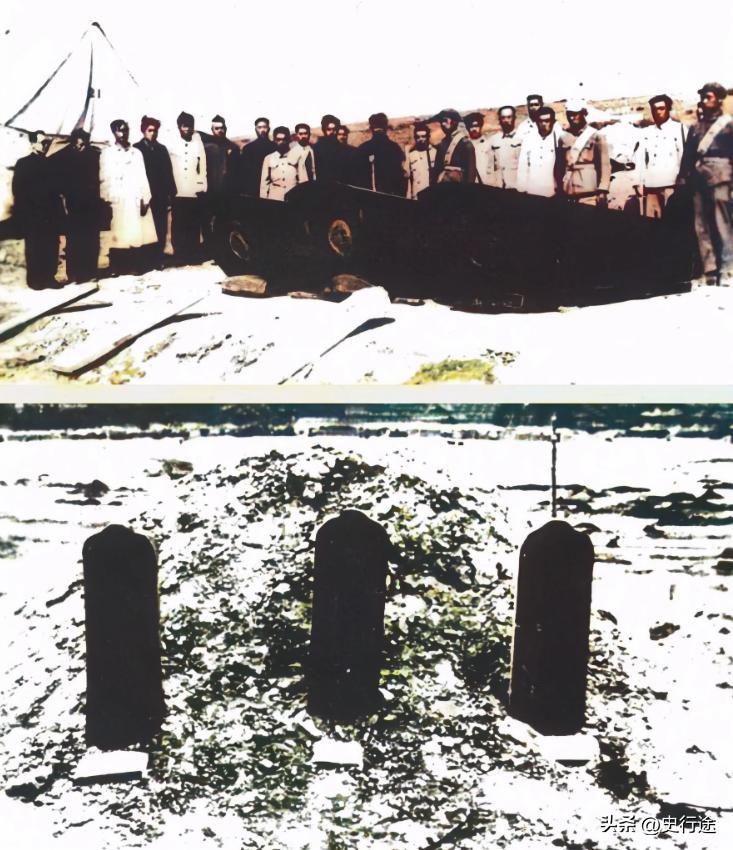

1956年,移葬小组在为毛泽民、陈潭秋、林基路移葬入殓。毛主席说:“替我采一束野花,放在弟弟墓前!” 1956年,新疆烈士陵园建好不久。 那年夏天,天热得厉害,地上全是细土。移葬那天,人站在墓前没说话,三口棺椁静静摆着,白布包得整整齐齐。负责的人说是中央批准的,毛泽民、陈潭秋、林基路,一起从老地方迁过来。 埋得靠得很近,几乎是肩挨着肩。 有人从北京带来消息,说毛主席托话了,让人路边采束野花,放在他弟弟的墓前。 没人喊口号,也没人高声朗读悼词。 几个年轻干部在旁边拿着铁锹,不知怎么开口,只是看着地,过了好一阵,有个年纪大的,咳了一声,把头抬了起来,说:“都到了。” 毛泽民其实从没站在台前,他是老二,出生在韶山,比毛主席小三岁。 二十来岁时在安源矿区干活,先是接手合作社,后来成了经理。 那时候矿上的工资发的是“矿票”,工人拿着票去街上换钱,常被压价。 日子过得紧巴,合作社就想法子解决。毛泽民提议集资,印股票,几千个工人把家底凑出来,搞了八千多银元。 用这些钱进货、卖布、卖米,价格低些,社员还能分红。这一来,合作社活了,人心也稳了。 但人一多,事就杂。 账不清,风言风语就出来了。有人挪了钱,有人去长沙进货说花了多少,其实拿来中饱私囊。 工人闹,俱乐部开会,毛泽民也被点了名。他没推卸,回来后写了个《办事公约》,讲账要公开,谁管哪摊事儿得写明白。 制度从这儿慢慢有了雏形。 到了三十年代,他去了江西苏区,任务是组建国家银行。说是银行,其实啥都没有。 纸张、油墨、印钞机,全缺。没办法,去山上找松树,割树皮熬墨汁,收破布造纸。 有一次前线缴获了一批旧账本和税单,他拿回来照着研究,连国民党的会计格式都学了几样,觉得挺有用,就整理出来用上了。 银行刚起步,人员少得可怜,五六个人干完所有事。 他不讲场面话,也不摆资格,天天守着库房、账房,忙到很晚才走。有人说他像个老账房,抠得细,事多,但账清。他也不吭声,手里的算盘噼啪响,听得人心里踏实。 后来到了长征,银行没散,跟着红军走,成了“扁担银行”。 印钞机、银元,挑在扁担上。人走到哪,银行跟到哪。有次进了遵义,老百姓买不到盐,粗脖病满街都是。他下命令,用缴来的食盐作准备金,发红军票,按平价卖盐。 几天后,城里人排队来换钱,没人闹,也没人不信。 后来红军要撤了,他坚持设兑换点,把票全收回来。有人劝他别管那么细,他摇摇头,说这事不能含糊。那时候部队都装车了,兑换点的灯还亮着,换完最后一张票才关门。 这一点,有人记了下来,说红军票兑得回来,是他定下的规矩。 说得轻巧,其实要担风险。那会儿谁都急着走,他慢一步,可能就走不脱。但他还是做了。他不愿给人留下糊涂账,也不愿群众寒心。 再往后是新疆,1938年,本来是准备去苏联治病的,走到新疆,中央说留下来干事。 他也没吭声,就留了下来。当了财政厅厅长,又管民政。 新疆那地方,摊子大,人杂,账也乱。他在那儿做的事不多说,干的都是常规活儿,稳物价、改税收、修公路、推教育。 有几个月,物价没怎么波动,老百姓能买到米和油,那就算不错了。 可盛世才变了脸,原来跟苏联亲近,后来投靠国民党。 1942年,一纸命令下来,逮了不少人。毛泽民、陈潭秋、林基路,都被抓了进去。狱里情况没人知道太清楚,只听说中统的人提审时要他交代,说他要搞暴动,他没承认。 有人劝他写封信,脱党保命,他不肯。 1943年9月27日,被杀,没留遗言,传出消息时,外界早已没有他的音讯。 三个人,没一个活着出来,同年被捕,同年遇害,至死,都没换立场。 那之后十多年,新疆换了人,烈士陵园开始筹建。毛泽民的骨灰从旧墓地迁过来,和另外两个并排安放。那一天没有太多的仪式,只有几个工作人员,和几个从党内调来的干部。 野花是新疆当地采的,紫花地丁,还有几朵山丹丹,被插在墓前的一块青石上。没有瓶子,就直接放在土里。风吹过来,花头晃了晃,石子翻了几颗。 后来陵园建起来了,董必武题写园名,邓小平写了“永垂不朽”。 每年清明,乌鲁木齐的干部带队来扫墓。 2015年,中央代表团也来过,墓前依旧是花,石碑也还在,立得直直的。 书里写毛泽民是“红色金融家”,听着不接地气。 他不是什么理论家,也不爱讲大道理,就是个做事的人。管钱,理账,抓制度,稳人心。他的那些制度,后来很多沿用到共和国成立后的财政体系里。 可他自己没看见那天。他的路,止在了新疆的一间牢房里,止在了一句“决不脱党”。 野花后来枯了,被风吹跑几瓣,墓碑没说话。 远处城市起了楼,陵园还是那个陵园,风吹得挺静。