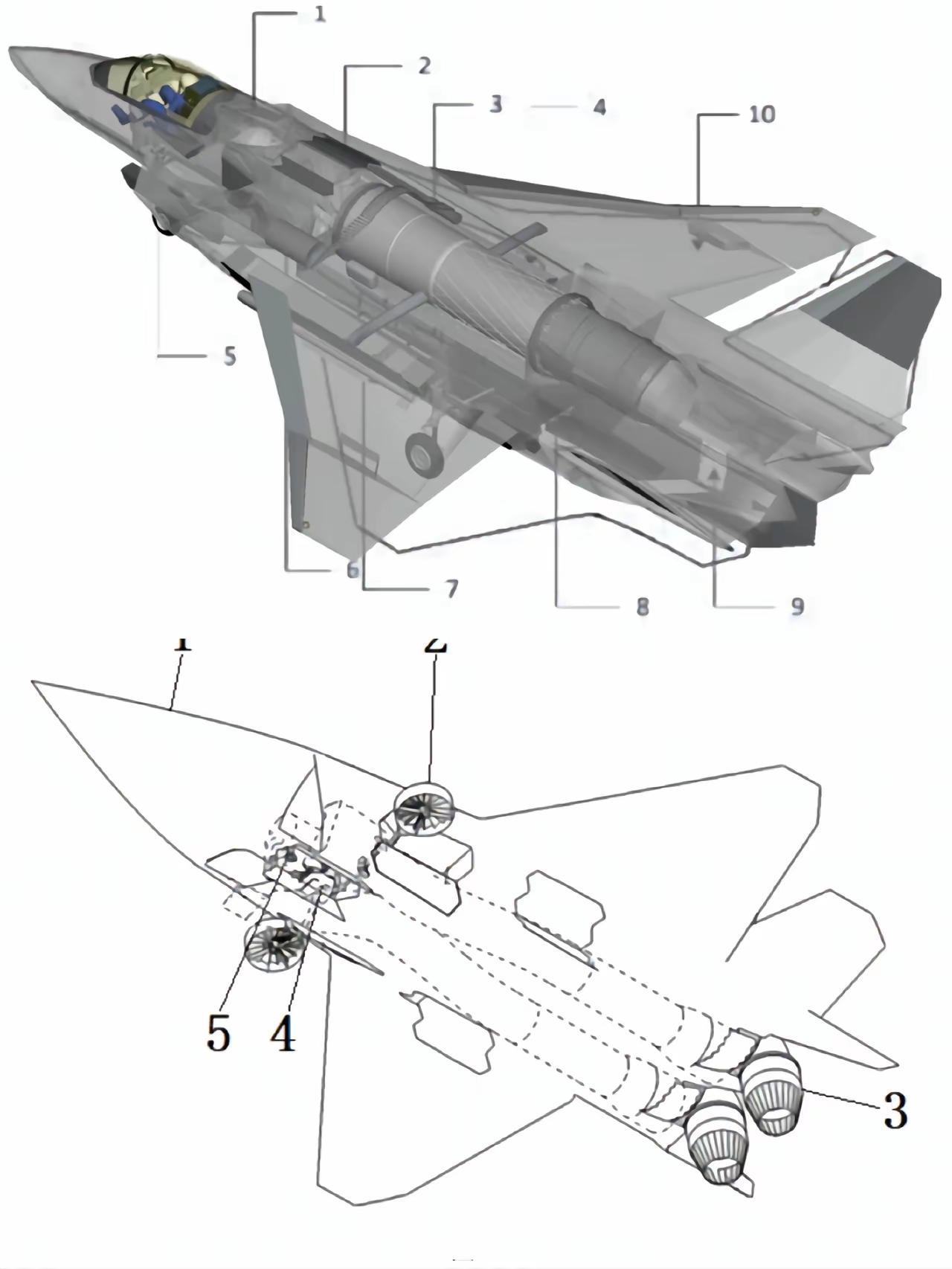

原来战机飞行员这么累,歼16飞行员王文毅曾说,一天在空中巡航的时间超过8个小时,水不能多喝,有时还要穿纸尿裤,战斗机里面的空间也很小,一天下来,当把机盖打开的时候,都差点站不起来。 央视《军事纪实》镜头记录下的这一幕,让许多人第一次直面战斗机飞行员的真实日常:连续8小时以上巡航后,脸上被氧气面罩勒出深痕,双腿麻木到无法自行站立。 这可不是什么特效镜头,而是中国空军长航时训练的常态。 战机座舱的空间比想象中还要局促,飞行员入座后胳膊腿几乎没有挪动的余地,全程只能保持固定姿势操控上百个电门和仪表。 像王文毅这样一天巡航超过 8 小时的任务,颈椎和腰椎要持续承受机身振动带来的压力,有数据显示,高性能战斗机飞行员颈部积累伤患病率高达 47.4%,长期下来椎间盘突出成了常见职业病。 为了减少如厕需求,他们执勤前只能抿几口水,遇上超长时任务还得靠纸尿裤解决问题,可高空舱内湿度只有 10%-20%,每小时经呼吸道流失的水分就有 300-500ml,脱水引发的头晕风险时刻潜伏。 更难熬的是飞行中的生理对抗。战机做俯冲拉起等机动动作时,巨大的过载会让血液在体内剧烈涌动,正向过载可能引发 “黑视”,眼前瞬间发黑视野收窄,严重时直接失去意识;而倒飞俯冲的负向过载则会导致 “红视”,双眼胀痛被血色笼罩,甚至有脑出血风险。 现在飞行员穿的抗荷服是仿生发明,灵感来自长颈鹿颈部的静脉瓣膜,能通过气囊加压束缚下半身,帮着维持血液循环,即便这样,承受 9G 过载时身体依然像被巨石压住。 驾驶舱内噪声常超 85 分贝,必须靠专业降噪设备防护,高空宇宙辐射强度是地面的 50-100 倍,加上作息不规律,心血管疾病风险比普通人高得多。 饮食上的限制同样严苛。高空气压变化会让胃肠道气体膨胀,交感神经兴奋又抑制消化功能,哪怕配餐达到日均 3000-3500 大卡的高热量标准,飞行员也常面临 “吃不下、消化差” 的难题。有飞行员调侃,执行任务时吃的压缩饼干得慢慢嚼,不然升空后可能腹胀难忍,影响操控动作。 成为合格飞行员的过程堪比 “千锤百炼”。招飞要过身体、心理、政治审查等多重关卡,光是视力就得达到空军招飞 “C” 字型视力表 0.8 以上,还得通过数学、英语等文化测试。 进入部队后,闭着眼睛摸对座舱每个电门、徒手默画结构图是基础训练,换装歼 - 16 这类新机型时,每种武器系统都要从头学起,密集队形穿云、空中加油等高危课目,差一毫米都可能引发事故。 东部战区某旅曾创下单日滚动起飞近 20 架次的纪录,歼 - 16 机组从接令到升空只需 2 分钟,这样的快速反应全靠日常训练打磨。 空中的风险从不按剧本出牌。王文毅就曾遭遇发动机突然停转,7 秒内放弃跳伞,强忍恐慌调整姿态避开人口密集区。 还有飞行员遇到 “强敌挂弹逼近” 的情况,在空中缠斗盘旋,全程高度紧绷,心里想的只有 “身后就是家国,必须守好这道门”。 每次起飞前,他们都要反复检查弹射座椅保险。 降落时靠着对跑道灯光的精确判断来找准位置。 休息时间里,操作手册和技术参数被翻得卷了边,一位飞行教员对新手说:“我们守护的不只是一片领空,更是无数家庭的安宁。 ” 每次任务后,他们还要复盘飞行参数,针对性制定 “派单式” 训练方案,连领导干部都带头参训,副师长郝井文就曾率队完成大漠复杂电磁环境突防任务。 那些在蓝天划出的优美弧线背后,是脱水与疼痛的折磨,是与过载的对抗,更是日复一日的严苛训练。战机飞行员们用身心极限,守护着空域安全,这份艰辛值得每个人铭记。 信源:央视新闻