昨天二婶喝农药走了。 我接到电话时正在外地打工,连夜往家赶,进村子时天刚蒙蒙亮,远远就看见二婶家门口挂着白幡,风一吹,呼啦啦地响,像谁在哭。 灵棚是邻居们帮忙搭的,竹竿子歪歪扭扭地支着,盖着块旧塑料布,边角还沾着去年秋收时的泥点子。 二叔没在灵棚里,蹲在院角那棵老槐树下,背对着门口,手里攥着个蓝布包,一动不动的,像块生了根的石头。 我走过去拍他肩膀,他手一抖,布包掉地上,滚出双没纳完的鞋垫,针脚密得像蜘蛛网,鞋面上绣着半朵槐花,线还在针眼里穿着,垂下来老长。 “二婶前几天还跟我视频,说给你纳了双新鞋垫,说你脚后跟磨破了皮,穿鞋总硌得慌。”我捡起鞋垫,声音有点发紧。 二叔没回头,从裤兜里摸出个皱巴巴的烟盒,抖出根烟叼在嘴上,打火机打了三下才着,火苗子舔着烟卷,映得他手背上的青筋一跳一跳的。 “她上周去槐树下坐了一下午,”他猛吸一口烟,烟圈从鼻子里喷出来,飘到槐花上,“问她干啥,说等我,说这是咱定情的地方,怕我忘了路。” 我心里咯噔一下,二婶上个月才体检过,医生说除了有点高血压,啥毛病没有,咋突然就…… 守灵的第一晚,我和二叔挤在里屋炕上,他翻来覆去睡不着,半夜坐起来摸摸索索地找东西,从床头柜最底层摸出个木盒子,咔嗒一声打开,里面除了几张老照片,还有叠得整整齐齐的蓝布头巾,边角磨出了毛边,是二婶戴了快三十年的那块。 “你二婶年轻时最爱这棵槐树,”二叔拿起照片,借着窗外的月光,我看见照片上二婶梳着两条大辫子,穿着花布衫,站在槐树下笑,二叔站旁边,耳朵红得像偷喝了酒的孩子,“那年她才十八,我在槐树下给她摘槐花,她就站那儿看着,说‘建国哥,这花真香,以后咱家门口也种一棵吧’。” 谁能想到,那个总爱叉着腰骂二叔“老东西,地都不会种”的二婶,那个包饺子总要多放半勺盐、说“你爷俩口重”的二婶,会走得这么急呢? 第二天收拾二婶遗物,我在她枕头套里摸出个布包,里面裹着封信,字歪歪扭扭的,像小学生写的,纸角都磨圆了,像是揣了很久:“老头子,别骂我傻,我知道我记性越来越差了。前天炒菜忘了放盐,你还笑我‘老糊涂’,可我没敢告诉你,昨天去赶集,走到巷口就想不起家在哪儿,蹲在地上哭,是隔壁三嫂把我拉回来的。我怕啊,怕哪天连你都忘了,忘了你给我摘槐花,忘了你背我过河,忘了咱说好要一起老死在炕上。我先走了,去槐树下等你,你慢慢走,别急,好好吃饭,别总吃咸菜,记得把我纳的鞋垫垫上,鞋底软和,走路不硌脚。” 信纸上有好几块湿印子,晕得字迹都模糊了,像谁的眼泪掉在上面,泡开了那些没说出口的话。 出殡那天,天放晴了,太阳照在槐树上,槐花雪白雪白的,簌簌往下掉。二叔把那封信揣在贴身兜里,跪在坟前,从早上坐到中午,嘴里絮絮叨叨的,说地里的麦子快熟了,说鸡下了个双黄蛋,说他把炕烧得热乎乎的,就像二婶还在时那样。 邻居们都劝他:“建国,起来吧,地上凉。”他摇摇头,从怀里掏出那双没纳完的鞋垫,放在坟头,“兰子,你看,我学着纳了几针,就是针脚歪得像蚯蚓,你别嫌弃,等我学会了,给你纳双最好看的。” 三个月后我再回家,看见二叔把槐树下的杂草除得干干净净,摆了个小马扎,每天早上搬个板凳坐那儿,手里拿着二婶的照片,絮絮叨叨说个不停。 有次我给他送早饭,听见他正跟照片说:“老婆子,今天村东头老张家娶媳妇,放鞭炮了,你以前最爱看这热闹,我站这儿替你看了,新娘子穿红棉袄,跟你当年一样俊。” 他床头贴满了小纸条,都是用铅笔写的,歪歪扭扭的字:“记得喂鸡”“给麦子浇水”“去槐树下”,最下面那张写着:“老婆子叫李秀兰,我叫王建国,1973年结婚,在村口老槐树下定的情。” 原来啊,怕忘记的从来不止二婶一个人。 昨天我又回了趟村,槐花开得正旺,雪白雪白的压弯了枝头。二叔站在树下摘槐花,蓝布头巾包着头,背比以前更驼了,可手里的竹篮却装得满满当当。 “回来啦?”他看见我,咧开嘴笑,露出没剩几颗牙的牙床,“你二婶爱吃槐花饼,我摘点回去蒸蒸,给她留半盘子,放她照片前。” 风一吹,槐花簌簌往下掉,落在他的蓝布头巾上,像二婶年轻时给他戴的头花。他脚边那双蓝布鞋,鞋垫露出个角,上面绣着朵小小的槐花,针脚歪歪扭扭的,却比啥都扎眼。 我突然想起二婶信里那句话:“老头子,慢慢走,别急。”原来有些等待,从来都不是结束,是换了个地方,继续相爱。

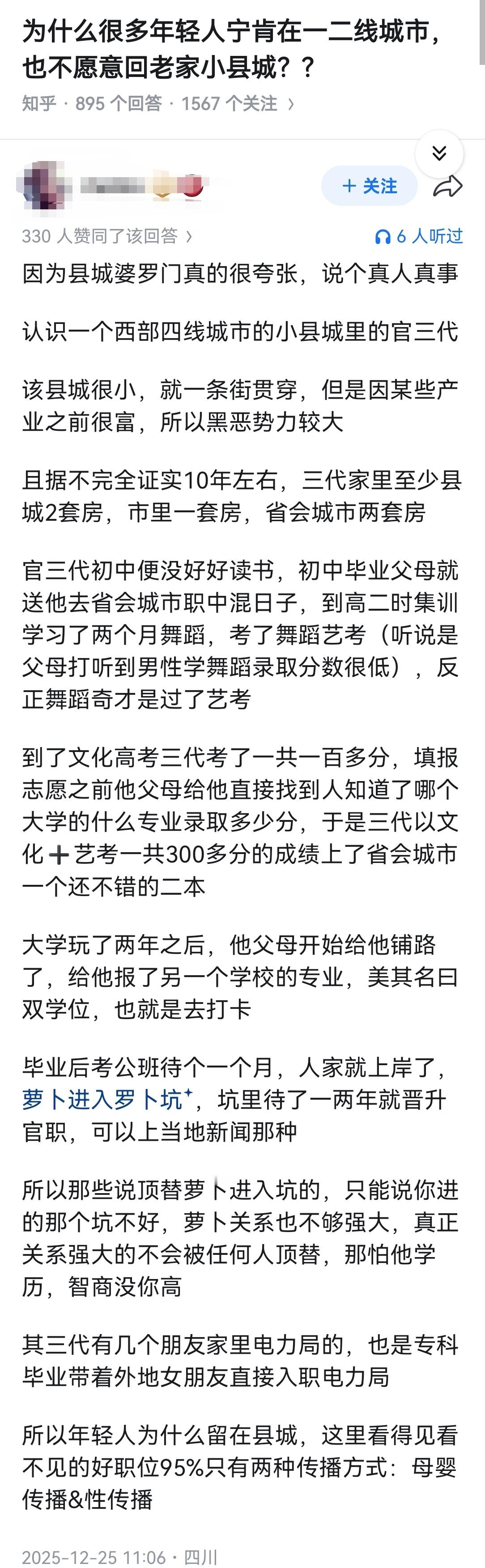

儿子在家建厕所,老妈反手喝农药撒泼打滚,这家人也太窒息了这老妈平时就特别作。

【9评论】【1点赞】