在太原战役期间,阎锡山曾给部下打气说:“只要陈纳德支援我们,我保证太原是万无一失的。”太原从1948年10月起被解放军包围,到1949年4月24日解放,在这长达六个多月的时间里,陈纳德的航空公司给太原运输了大量的粮食,总计有2500万斤。

多年以后,当阎锡山乘飞机逃往南京时,也许会回想起青年时期父亲带他逃债前往太原的那个下午。对他早年的经历少有人提及,但他的各种轶事始终为后人津津乐道。他的一生成就斐然,名头响亮,是山西实力派、一级上将,被称为“山西土皇帝”。如果细细拆解,他的身份更多元:精明的“精算师”、热衷论道的“非著名哲学家”、以灵活求存的“地缘政治家”,以及“不倒翁技术”的代表人物。 阎锡山毕生深耕山西,一直专注于本土割据。他密切关注国内外局势,却从未真正放眼全国。每次与蒋介石共商国是,他总是警觉地防备着,担心这个浙江人是否一直觊觎他山西的家底。1949年年底,中国人民解放军势如破竹,相继攻下贵阳、遵义,兵分三路进逼成都。 12月8日,阎锡山以“行政院院长”的身份,率“副院长”朱家骅、“总统府秘书长”邱昌渭等人登上专机,飞往台湾。从此,他与大陆故土彻底告别。在台北的当天,阎锡山召开新闻发布会,宣布“国民政府”迁至台北办公,标志着国民党在大陆统治的终结。 到达台湾后,阎锡山仍不甘心。他积极发表演讲,总结在大陆失败的经验教训,痛批国民党内部的不团结和失信行为,试图通过一系列计划为国民党重新积蓄力量。然而,这个时候蒋介石对阎锡山等旧部心存猜疑,逐步调整“国民政府”的人事布局。

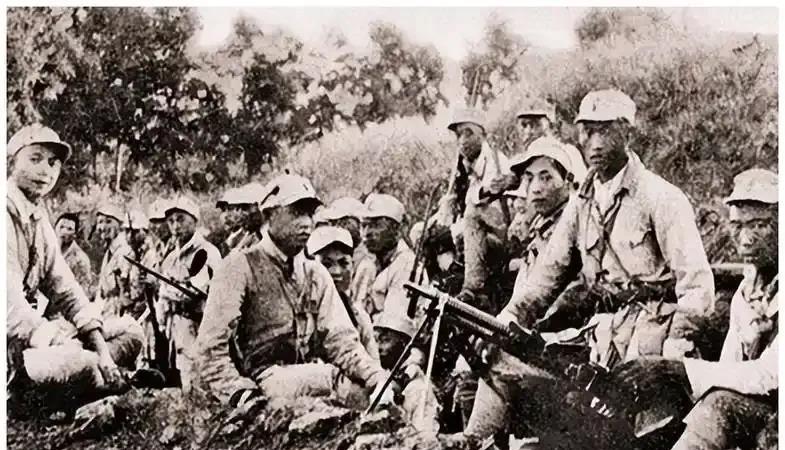

1948年10月中旬的太原城笼罩在一片硝烟之中。解放军占领武宿机场的消息传来,让这座北方重镇笼罩上一层阴霾。武宿机场的失守,意味着太原与外界联系的重要通道受到了严重威胁。解放军的炮火开始不断封锁城北的新城机场,曾经繁忙的降落跑道逐渐陷入沉寂。 在这个关键时刻,阎锡山却表现出异常的镇定。在一次军事会议上,他向众将领表达了对空中补给的坚定信心。他特别提到了美国飞虎队司令陈纳德的支持,认为只要保持空中运输线的畅通,太原就不会有失。 回望这场持久战前的太原,一切都还处于有条不紊的状态。陈纳德航空公司的运输机定期往返于上海、青岛和太原之间,将大量物资源源不断地输送到这座城市。粮食运输线路的建立可以说是一项复杂的系统工程:首先要将上海的粮食通过海运送达青岛港,再从青岛调配飞机将这些救命的口粮空运至太原。 这条空中航线的开辟给太原带来了生机。据统计,在长达六个多月的围困期间,仅粮食一项的运输总量就达到了2500万斤。如此大规模的空中补给行动,在中国战争史上都是罕见的。每当运输机在天空中盘旋降落的时候,地面的守军都会报以欢呼,因为这意味着他们又能多支撑一段时间。 然而,战争的局势瞬息万变。随着解放军对太原包围圈的不断收紧,原本顺畅的空运体系开始面临严峻的考验。为了维持这条生命线的运转,守军不得不在机场周边部署了大量的防空力量。每一架成功降落的运输机,都要经过一系列复杂的防护措施才能安全完成卸货。 阎锡山一生勤于计算,无论对己对人,精细谨慎。他谨小慎微,既勤勉又内敛,这或许正是他在山西称霸38年却屡次化险为夷的重要原因。阎锡山出身并不显赫,其父不过是地方上的小地主。他早年私塾学习,但天资平平,14岁即辍学,在家中钱铺打杂,从事初级金融活动。然而一次投机失败后,父子二人因欠债被迫逃往太原,这段经历或许使阎锡山形成了日后算计精细、事事谨慎的性格。 阎锡山不仅以实际能力闻名,也以写作颇多却略显凌乱的日记与著作而广为人知。他自称记录的是“理”而非“事”,标榜其文字为“人类的贡献”。然而,整理这些文字时却发现内容多为不知时空、不见人事的格言警句,充满空泛的哲理性表述,常被人讥为民国时期“心灵鸡汤”的代表。 在权力面前,阎锡山以哲学包装其政治野心,强调以理服人,但关键时刻却常显被动。1949年4月太原解放前夕,他在上海的寓所发呆两日,直到部下劝说才决定离开,随后立即重整精神组建“战斗内阁”,以顽抗姿态示人。然而,退到台湾后,他虽四处演讲试图彰显存在感,提出各种未来计划,终因缺乏实质内容未获蒋介石认可,其文字价值也大打折扣。 阎锡山在教育方面独具见解,他提出“家性教育”,注重课程对家庭生活的实际帮助,反对死读书。他强调,学生应根据家庭背景学习有实际意义的内容,例如农家子弟需将农活作为学业的一部分,以勤勉程度评定成绩。他认为,这样的教育既能解家庭之忧,又能激励父母支持子女学习,从而实现良性循环。 对自家子女,阎锡山一再强调要脚踏实地、勤俭持家。他叮嘱两个即将赴美创业的儿子“轻财重义,讷言敏行,俭己厚人,恭己恕人”,并告诫他们生活中的挫折与批评也是成长的一部分。他以亲身经历提醒子女,“如果祖父早让我体验生活的艰辛,我对民事的处理会更加有标准。”