800名红军在路过贵州时突然消失,中央找寻多次都没有查到他们的下落。直到67年后,才从贵州一个村子里的一位老人口中,得知他们的下落……

1934年,红六军团西征途中遭遇敌军重重包围,尽管主力部队成功突围,但负责掩护的后卫团从此杳无音讯。这一神秘失踪的事件成为后人心中的痛楚与牵挂。战争结束后,中央三次派人调查,却始终未能解开谜团。70年后,杨又铸通过对困牛山下村庄独特祭拜习俗的深入调查,终于揭开了红52团最后的归宿。 杨又铸的调查方式与此前不同,他将重点放在年长者身上,认为亲历者比后辈更清楚当年的真相。他还特别关注地方风俗,当地村民介绍困牛山下村庄长期以来一直保留祭拜习俗,杨又铸未将其视作普通民俗,而是深入挖掘其背后的故事。尽管与村民拉家常、攀亲戚,很多老人仍不愿回忆那场战斗的惨烈。 最终,在杨又铸的坚持下,94岁的蔡应举老人打破沉默,讲述了困牛山战斗的经过。老人回忆,1934年九月初九,几千名红军来到川岩坝,与黔军王天锡部激战数小时。战斗至黄昏,红军被逼至虎井沟,许多战士为保守机密、宁死不屈,集体跳崖殉难。第二天,百姓发现谷底尸横遍野,场面极为惨烈。每逢年节,当地人都会自发前往虎井沟祭拜红军,这是对革命先烈的敬仰与追怀。 杨又铸走遍困牛山各个角落,走访了795名相关人士,记录了123份访谈材料。他确认了红军跳崖的时间、地点、原因以及人数,找到红52团团长田海清的坟墓和遗物,甚至定位了跳崖幸存者陈世荣最后吹响冲锋号的地方。杨又铸主编了《困牛山红军壮举》等书籍,并得到了萧克将军题写的“困牛山红军壮举纪念碑”支持,最终促成纪念碑的建成。

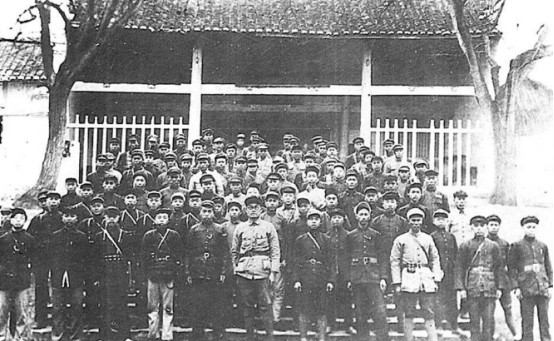

杨又铸走访了多位老人,希望能找到当年战斗的目击者或者知情人。功夫不负有心人,在一个偏远的村庄里,几位年迈的老人向他提到了一个重要人物——陈世荣。老人们说,陈世荣生前经常提起那场发生在困牛山的战斗。 然而,当杨又铸循着线索找到陈世荣家时,却得知陈世荣已于当年初去世。所幸的是,陈世荣生前将自己的经历详细地讲述给了儿子。通过陈世荣的儿子,这段尘封67年的历史终于有了突破口。 通过陈世荣儿子的讲述,1934年那场惊心动魄的战役逐渐清晰起来。当时红六军团从湘赣根据地突围西征,部队人数达9000余人。这支队伍在前进道路上,遭遇了国民党军队的疯狂围追堵截。面对装备精良、人数众多的敌军,红六军团被迫分成三段行军,陷入了极其危险的境地。 10月中旬,部队行进到困牛山地区。面对四面八方的敌军,红六军团必须有人担负起断后的重任。18师师长龙云和52团团长田海清主动请缨,带领800多名战士承担起这项危险的任务。这些红军战士大多是二十出头的年轻人,其中不少还是十六七岁的少年。 他们被敌军逼到了困牛山的悬崖峭壁上,利用地形优势与敌人展开了殊死抵抗。眼见正面进攻难以奏效,敌军使用了卑劣的手段:抓来当地百姓作为人盾,步步向山顶推进。 在这生死攸关的时刻,战士们作出了最后的选择。为了不伤害无辜百姓,更不愿做俘虏,他们决定跳下身后的悬崖。陈世荣作为部队的司号员,因为身材瘦小,被半山腰的树枝挂住,侥幸生还。

1934年10月至1936年10月,中国共产党领导的中央红军、红二十五军、红四方面军以及红二、六军团主力,陆续为粉碎国民党的军事“围剿”,保存有生力量,实现北上抗日目标,进行了艰苦卓绝的长征。这场战略转移中,红军面对极为复杂的战斗形势,进行了大小战役战斗六百余次。在乌江、赤水、乌蒙山等地,红军不仅取得了凯旋之战,也经历了湘江血战、困牛山跳崖等悲壮时刻。跳崖成为战争中最为极端和令人震撼的表现之一。 突围伊始,红六军团便遭遇敌人设置的四道封锁线。敌军统帅刘建绪接连发出多道电令,指挥军队加筑封锁线,集中兵力封堵红军。然而,红六军团凭借顽强的革命精神,于行动当日突破第一、二道封锁线,迅速占领重要据点,并分兵突围。接着,他们突破遂川至七岭的第三道封锁线,最终在猴子岭击破敌人最后一道封锁,成功跳出包围圈,完成了突围任务。整个过程中,红军不怕牺牲,敢于拼搏,展现了极大的毅力与智慧。 然而,西征过程中的困难也尤为显著。在小水村战斗和困牛山战斗中,红六军团多次遭遇地形劣势、敌我悬殊的局面。小水村战斗中,红军因地形陌生被伏击,高地突击排从30余人战至仅剩8人。而在困牛山,由于粮食弹药匮乏,红军被迫在山高坡陡的地势中转移,面临湘、桂、黔军和地方民团的层层围攻。最终,红军因地势完全丧失优势,被迫以跳崖的方式表达对敌人的抗争,展现了革命的悲壮精神。 在整个长征中,红二、六军团由任弼时、贺龙等指挥,历经数千里转战,在湘西、湘中、湘西北等地区播下革命火种。他们的战斗既依靠毛泽东灵活的军事思想,也靠着无畏的牺牲精神。