713年,李隆基赐太平公主自尽,太上皇李旦不忍:“那是我最宠爱的妹妹,你看在父亲的情面上不要杀她!”李隆基不为所动,目光坚定:“不行!太平绝不能成为第二个武则天!”几天后,太平公主被赐死于家中。 李旦在太极宫的回廊里站了整整一夜。廊下的夜露打湿了他的袍角,像当年太平公主刚学会走路时,攥着他的衣角在御花园踩过的晨露。他还记得妹妹十岁那年,穿着鹅黄色的宫装,举着刚摘的桃花跑过来,发间的金铃叮当作响,喊着“三哥三哥,父皇说要给我建粉妆楼”。 宫里的老太监端来参汤,看见太上皇对着空荡的庭院喃喃自语:“她小时候最怕黑,每次打雷都要钻到我被窝里。”太监不敢接话,只悄悄退到廊柱后。谁都知道,太平公主是李旦的命根子。当年武则天废中宗时,是太平公主跪在殿外三天三夜,才保住李旦一条性命;韦后乱政时,又是太平公主带着死士闯宫,把他扶上了皇位。 可这些话,李旦没法跟李隆基说。他去见儿子时,正撞见宰相姚崇捧着奏折进来——上面列着太平公主私藏的甲胄、与禁军统领的密信,甚至还有一份拟好的废帝诏书。李隆基用朱笔在上面圈了个“斩”字,笔尖戳破了纸背。 “隆基,”李旦的声音像被砂纸磨过,“你姑母只是……只是被权力迷了眼。” 李隆基放下笔,转身时带起一阵风。案上的烛火晃了晃,照亮他眼底的红血丝——那是连着三天处理叛乱余党熬出来的。“父皇忘了?当年祖母称帝,多少宗室被赐死?姑母府里养的谋士,就是当年帮祖母草拟改朝换代诏书的人。”他拿起那份废帝诏书,“这上面的字迹,和当年废中宗的诏书如出一辙。” 李旦看着儿子年轻却冷硬的侧脸,突然想起太平公主出嫁那天。她穿着嫁衣,隔着红盖头拉着李隆基的手说:“阿隆基要好好读书,将来姑母护着你。”那时的李隆基才六岁,攥着姑母给的玉佩,奶声奶气地说“要跟姑母一起治理天下”。 谁也没想到,“一起治理天下”会变成后来的剑拔弩张。太平公主帮李隆基发动唐隆政变时,两人在密室里歃血为盟,酒杯里的酒映着窗外的月光,像淬了蜜的刀锋。可等李隆基成了太子,太平公主却开始在朝堂上安插亲信,甚至散播“太子非长,不当立”的流言。 赐死太平公主的圣旨送出去那天,李旦把自己关在佛堂里。香炉里的檀香烧了又续,他数着念珠,每数一颗就想起一件往事:想起妹妹帮他挡过母亲的斥责,想起妹妹把最甜的荔枝塞给他,想起妹妹在他被软禁时,偷偷从墙缝里塞进来的家书。 宫里的人说,太平公主接到圣旨时正在梳妆。她让侍女给她挽了个年轻时的发髻,戴上武则天赐的凤钗,对着铜镜笑了笑:“告诉陛下,我不恨他,只恨这江山,容不下想做事的女人。”她饮下毒酒时,手里还攥着块玉佩——那是李隆基小时候送她的,上面刻着“姑侄同心”。 李隆基在御书房收到玉佩时,正对着地图规划边防。玉佩上的裂痕还在,是当年太平公主帮他挡刺客时被剑劈的。他摩挲着裂痕,突然把脸埋进掌心。旁边的高力士看见,皇帝指缝里漏出的声音,像被掐断的呜咽。 后人总说李隆基心狠,连亲姑母都杀。可站在他的位置上,一边是随时可能重演的“武则天称帝”,一边是血脉亲情,怎么选都是剜心之痛。他杀太平公主,或许不全是为了自己的皇位,更是怕这刚安稳没多久的大唐,再掉进权力倾轧的泥潭。 李旦后来很少再提太平公主,只是每年她的生辰,都会让御膳房做碗她爱吃的杏仁酪。杏仁酪冒着热气,他坐在窗边慢慢吃,像当年兄妹俩在东宫分享点心那样。窗外的桃花开了又谢,像极了那些被权力碾碎的亲情,看着热闹,落得无声。

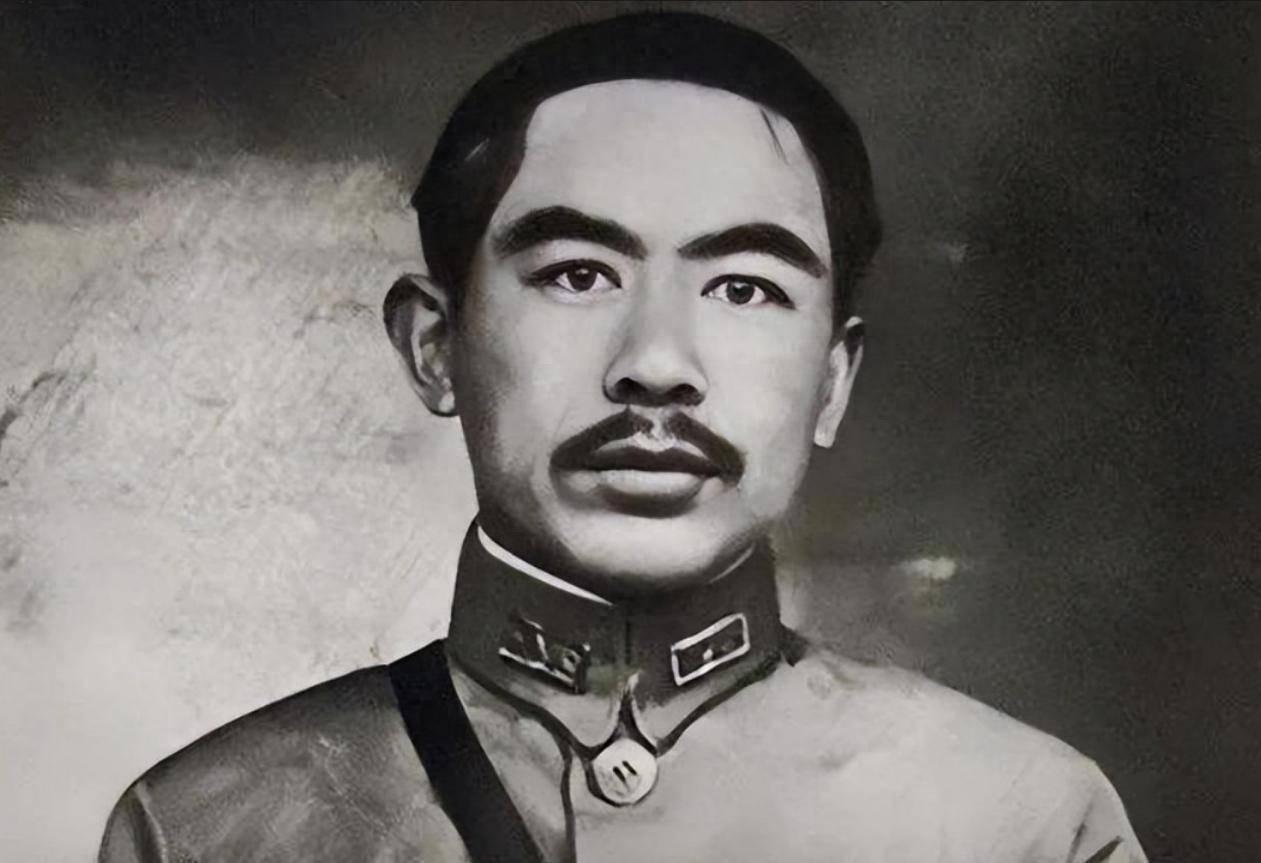

阿飞

一个经历唐朝繁荣和衰败的昏君