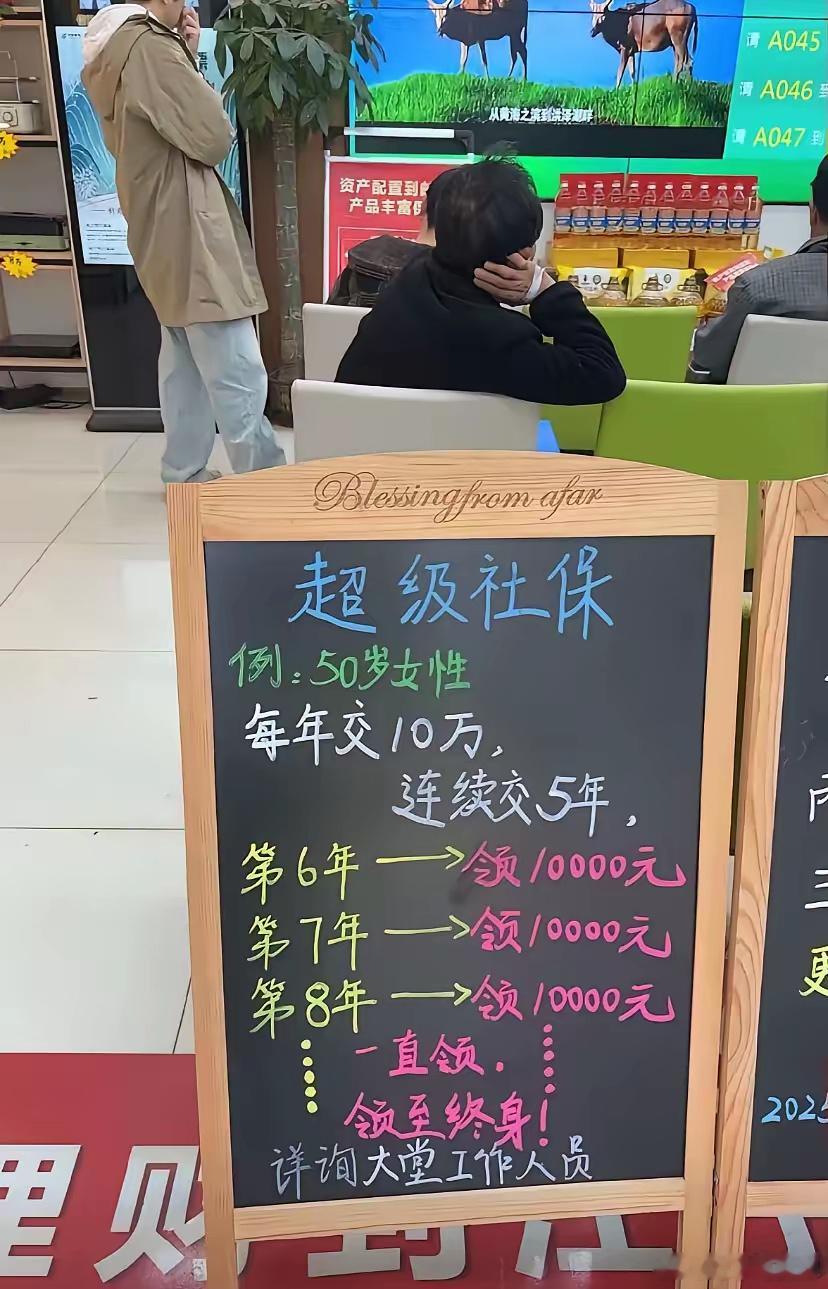

1979年,美国地方法院给中国政府发通告,要求中国政府还款2.2亿美元债券,欠债的竟然是早已消失在历史中的清政府!在这种情况下,邓小平会如何回复呢? 清朝快散架的时候,湖广铁路这工程眼瞅着要干,钱却跟不上趟。1909年左右,德国银行先伸出手来,砸下几千万美元的贷款,合同签得明明白白,四十年到期,连本带利还清。清政府那会儿签条约签得头晕脑胀,不平等的玩意一堆,哪敢得罪人。英国法国一看不对,也赶紧凑上来,非要分一杯羹。结果多国协议一签,美国也闻风而动,华尔街的银行家们按着条约里的机会均等条款,硬是挤进来,拿走一千五百万美元的份额。1911年,债券印出来,龙纹票面看着挺气派,总额五千万美元,散户机构都抢着买,图个稳当回报。 铁路修得磕磕绊绊,湖南湖北的山沟里,工人们累死累活铺轨架桥,可清朝1912年就没了影。民国接手,国库空空荡荡,只好拖着欠账,勉强还了点利息,剩下的本金利滚利,堆成山。想想看,那些债券持有者把票据塞抽屉里,翻出来算算账,到了上世纪70年代,金额早翻了好几倍。 转眼1979年,美国阿拉巴马州北部地方法院热闹起来了。两百多个债券持有者,领头的叫拉塞尔·杰克逊,他们从老箱子里抖落出那些泛黄的1911年债券,跑到法院门口嚷嚷要钱。诉状一递上去,张口就是2.2亿美元,连本带息全算上。法院也没含糊,受理了案子,还想通过国防部长戴维·琼斯把传票捅到北京去。文件包好,车子开到五角大楼,助手拆开一看,脸色铁青,立马退回去,附张纸条:这事不对劲儿,碰主权豁免了。中国外交部反应快,使馆连夜开会,抗议函次日就送到国务院,点明国际法平等原则,谁也不能管谁。 这案子搁那,美国国内法和国际规矩撞车了。法院仗着1976年的《外国主权豁免法》,说中国搞商业活动,就得脱豁免,债券追债算合同纠纷。听着有理,可国际上主权国家间是平等的,没从属管辖这说头。阿拉巴马那小法院自个玩得欢,背自家法律倒溜门熟路,可把国际惯例扔一边去了。中国这边不慌不忙,退传票的同时,警告美国政府别再折腾,免得伤和气。 到1982年,法院见没人应,干脆缺席判决,中国得赔四千多万美元。原告乐了,还放风说不还就冻中国在美资产。闹得沸沸扬扬,中美刚建交没几年,这事搁中间,挺扎眼的。1983年初,邓小平接见美国国务卿乔治·舒尔茨,那场合本是谈大事,顺带就把这债券案拎出来说。中国立场摆得死死的:这债是清朝不平等借款,国际上早有规矩,不用还恶债。邓小平直截了当告诉舒尔茨,这事中方不让步,不会妥协,关乎国家尊严,主权不容侵犯。舒尔茨听了,建议中国派律师正式抗议,走外交路子解决。邓小平点头认可,但重申北京绝不承认继承旧王朝的烂账,更不会屈从地方法院的判决。 邓小平那时候正领着中国改革开放,经济刚起步,对外关系敏感着呢。可在主权问题上,一丝不苟。债券本质上是列强旧账本,1911年那协议就是强加的,机会均等听着公平,其实是瓜分中国利益的幌子。清政府签字时,条约一摞压顶,哪有选择?现在中国站起来平等了,那些老债券成了某些人敲竹杠的工具。邓小平的表态,等于把国际法亮出来:主权豁免不是摆设,国家间无管辖权。舒尔茨回去后,国务院掂量掂量,觉得中美关系刚稳,这案子闹大不值当,赶紧介入。 中方律师没闲着,1983年6月,卷宗一大摞,飞到伯明翰法庭,递上撤销动议。文件里条条款款列得清:引用豁免法例外,强调债券性质是政治强迫,不是商业自愿。美国国务院也跟上,提交利益声明,支持中国立场,点明诉讼会损双边互信。法官翻卷宗,辩论两小时,原判决撤了。原告不死心,上诉第五巡回法院,又到纽奥良法庭折腾,律师拿着债券照片争辩债务连续性。可法官摇头,国际判例摆那儿,主权豁免铁板钉钉,驳回了。 再上最高法院,1984年秋天,最终听证一敲槌,全盘否决。那些持有者散了伙儿,组个基金会,时不时跳出来嚷嚷债务继承原则,可声音越来越小。说白了,这案子暴露了美国国内法和国际规范的裂痕。地方法院想靠商业例外钻空子,可高层一看大局,外交优先。邓小平的回复不光是回击,更是给中国主权树标杆:旧债不认,新中国平等站着,谁也别想用历史账本压人。