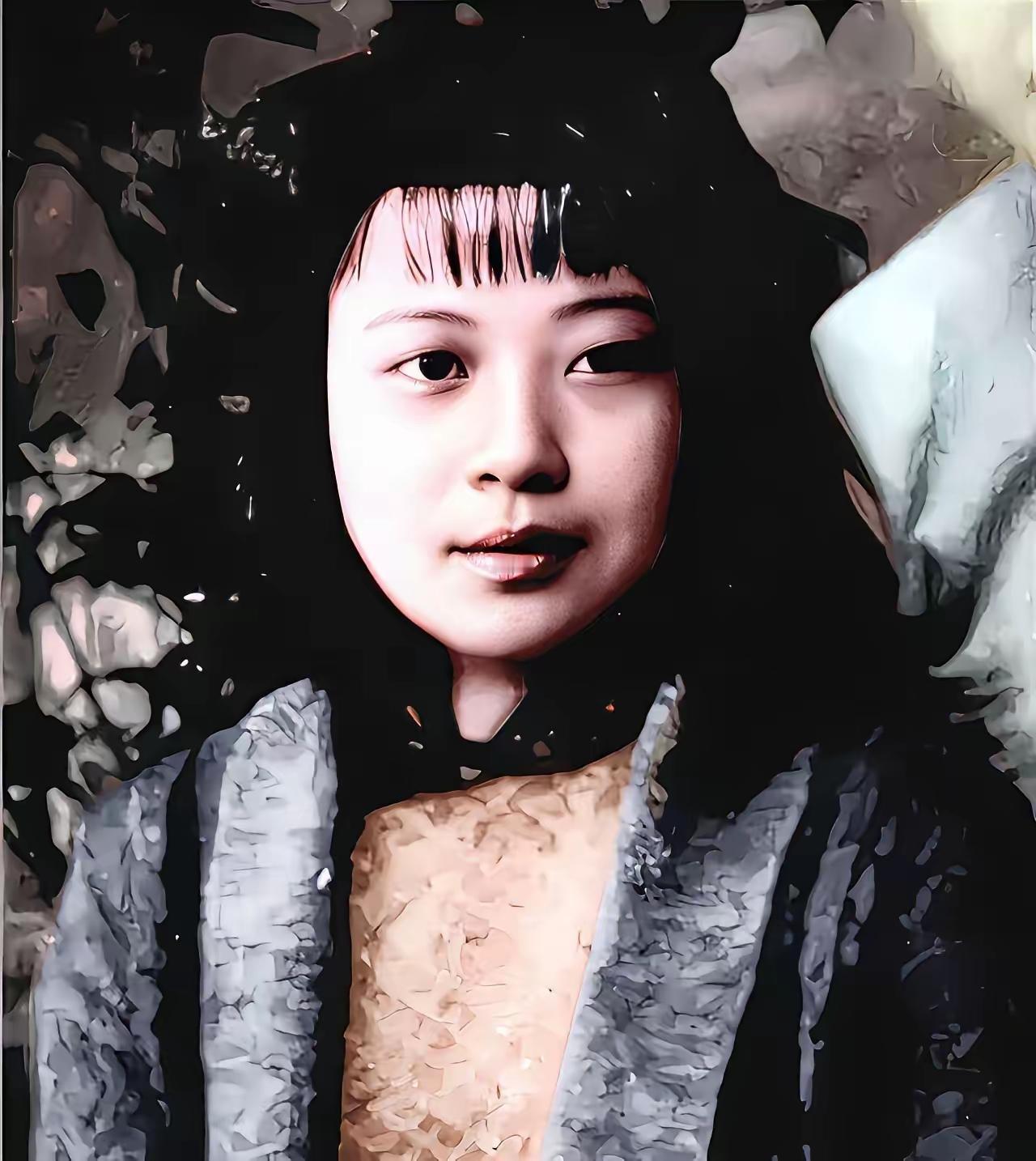

1963年,陈广胜当了师长,听说老家那个拜过堂的媳妇秀兰还在,一个人拉扯着他走时还没出世的儿子,日子快过不下去了。他就让警卫员回村带话,叫娘俩都来省城住。秀兰听完,眼皮都没抬,手里纳着鞋底说:“你告诉他,我不去,他也别回来。”警卫员愣在院子里,秀兰已经把门关上了。 陈广胜 村里人都觉得秀兰傻,放着师长夫人的福不享,偏要在穷山沟里熬日子。可没人知道,她心里装着的,是十五年来没说出口的委屈,是藏在针脚里的坚守。 1948年,陈广胜还是村里的后生,家里穷得揭不开锅,是秀兰家拿出半袋谷子当彩礼,把她嫁了过去。新婚第三天,陈广胜就跟着部队走了,临走时抓着秀兰的手说:“等我打胜仗回来,一定让你过好日子。”这句话,秀兰记了十五年,也等了十五年。 陈广胜走后没三个月,秀兰就发现怀了孕。孕期反应厉害,她吐得吃不下东西,却还要下地干活、照顾公婆。公公瘫痪在床,婆婆眼睛不好,家里的重担全压在她一个人身上。 有一年冬天,大雪封山,家里没了柴火,秀兰挺着七个月的身孕,踩着齐膝的积雪去后山砍柴,不小心摔在坡上,疼得半天爬不起来,她咬着牙撑回家,夜里就发起了高烧。邻居婶子看着心疼,劝她:“不行就找部队问问,好歹让他知道家里的难处。”秀兰摇摇头,她怕影响陈广胜打仗,每次部队来人调查家属情况,她都只说“一切都好”。 儿子陈念军出生那天,是村里的接生婆来的,没有医生,没有麻药,秀兰疼得浑身湿透,咬碎了嘴里的毛巾。念军三岁那年,公公去世,婆婆哭瞎了双眼,秀兰一边拉扯孩子,一边照顾婆婆,白天在地里干活,晚上就着煤油灯纳鞋底、做针线活,换点粮食补贴家用。 有一次,念军得了急病,上吐下泻,村里的郎中束手无策,秀兰抱着孩子,连夜走了二十多里山路去县城医院,一路上深一脚浅一脚,摔倒了好几次,怀里的孩子却始终护得稳稳的。她心里只有一个念头:不能让孩子有事,要等陈广胜回来。 可这十五年里,陈广胜的消息少得可怜。起初还能收到几封家书,后来部队转战各地,信就断了。村里有人传言,说陈广胜在部队里娶了干部的女儿,早就把家里的娘俩忘了。 秀兰每次听到这些话,都只是默默地干活,夜里却一个人对着陈广胜的旧照片流泪。她不是没想过放弃,可看着念军那张酷似陈广胜的脸,看着婆婆期盼的眼神,她又咬牙坚持了下来。 陈广胜当上师长后,不是没想过回家。可部队里事务繁忙,加上他觉得亏欠秀兰太多,不知道该如何面对,就想着先把娘俩接到省城,再慢慢弥补。他不知道,这十五年里,秀兰已经习惯了一个人撑起这个家,习惯了不依赖别人。 在她看来,陈广胜的“补偿”,更像是一种施舍,是对她十五年坚守的否定。她不想带着孩子去省城,看别人的脸色过日子,更不想让儿子知道,他的父亲曾经缺席了他的成长。 警卫员回去后,把秀兰的话告诉了陈广胜。陈广胜愣在办公室里,手里的茶杯差点摔在地上。他想起新婚时秀兰的笑容,想起走时她眼里的不舍,心里像被针扎一样疼。他知道,自己欠秀兰和儿子太多,这种亏欠,不是用师长的身份、用城里的房子就能弥补的。 没过多久,陈广胜借着出差的机会,悄悄回了一趟老家。他没敢直接去家里,而是在村口的老槐树下等着。远远地,他看到秀兰背着一捆柴火,牵着念军的手走过来。秀兰的头发已经有了白发,背也有些驼了,可走起路来依旧挺直腰杆。 念军已经长成了半大的小伙子,眉眼间和他一模一样。陈广胜想上前打招呼,可话到嘴边又咽了回去。他看到秀兰从口袋里掏出一个烤红薯,小心翼翼地剥了皮,递给念军,念军咬了一口,又把红薯递回给秀兰,娘俩你一口我一口,笑得格外开心。 陈广胜突然明白,秀兰要的不是荣华富贵,而是一份完整的陪伴,一份不被辜负的深情。他转身离开了村口,心里暗暗决定,等处理完部队的事务,就彻底回到老家,守着秀兰和儿子,用余生来弥补这十五年的亏欠。 真正的感情,从来不是用身份和财富来衡量的。秀兰用十五年的坚守,诠释了什么是不离不弃;陈广胜用迟来的醒悟,明白了什么是责任与担当。在那个物质匮乏的年代,这样的感情格外珍贵,也格外动人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。