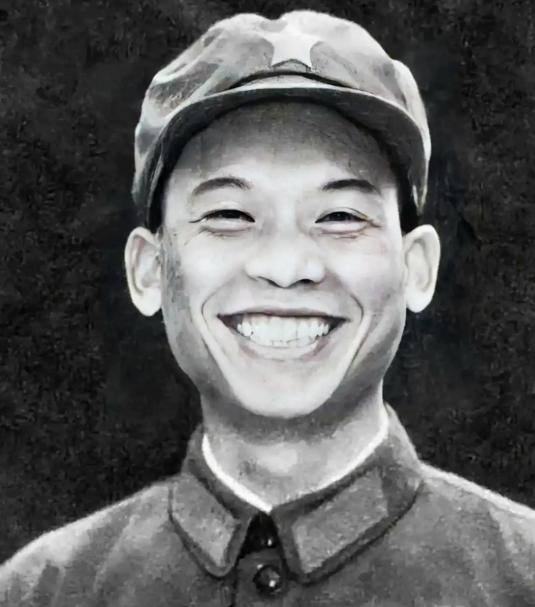

1979年,我军一名走失的战士正在越南的农田里挖红薯,突然被人用石头砸了一下,小战士扭头看去,只见四名越军出现在眼前...... 陈书利所在的41军123师368团,作为高平战役的主攻部队,攻克核心区域后遭遇越军化整为零的游击战术。原始丛林密布的地形使无线电通讯距离缩短至不足500米,热带暴雨更让指北针失灵。 据战后统计,整个战役期间共有217名解放军官兵因迷路与主力失散,其中31人永远长眠在异国山林。 更致命的是补给断绝,陈书利不仅要应对自身困境,还需照料受伤战友——他的56式冲锋枪仅剩1.5个基数弹药(45发),压缩饼干早已吃完,红薯地里的挖掘动作,是绝境中的生存必需。 这种困境具有普遍性:参战部队战后总结显示,步兵平均负重28公斤,但食品仅够维持3天作战,远低于实战消耗需求。 单兵战术的临场发挥 面对持AK-47的越军,陈书利展现出惊人的战术素养与组织能力。他先利用红薯垄沟作为掩体,以精准点射击毙最近敌军,随后采用“移动狙击”战术,每射击两次就变换位置避免火力锁定——这种源自“三打三防”训练的打法,在瞬间决断中彰显实战智慧。 更关键的是心理与战术结合:他故意留下空弹药包制造弹尽假象,待敌军逼近时投出最后一枚手榴弹重创敌人。 这一实战案例后来被写入昆明军区《单兵遭遇战教范》。装备水平的真实差距 这场突围战暴露出中越两军单兵装备的代差。 越军配备的苏制RGD-5手榴弹装填110克TNT,杀伤半径达25米;而陈书利携带的是1979年主流列装的67式木柄手榴弹,仅装填38克TNT,杀伤半径7米,且投掷距离与威力均逊于越军装备。 陈书利家乡河南是红薯产区,他自幼熟悉薯藤生长规律,通过叶片长势判断地下块茎大小,农业知识转化为生存技能。他还摸索出折藤取汁的取水方法,解决野外饮水难题。 这种“战场生活化”能力源于我军军民融合传统:湖南兵辨识可食用蘑菇、广西兵山涧捕鱼,这些技能在后勤中断时多次挽救集体性命。 战略背景的深层剖析 1979年军事行动本质是地缘博弈的延续——越南战胜美国后获大量美制装备,又得苏联支援,自称“世界第三军事强国”,中国作战目标之一便是打破其幻想。 陈书利所在的高平方向,正是越军346师防区,该师多为抗美老兵,擅长山地游击。我军“大纵深穿插”战术达成突然性的同时,也导致部分单位被割裂,陈书利带领战友突围的经历,正是基层应对战术风险的典型写照。 战后影响的蝴蝶效应 这场突围的实战经验,深刻影响了我军训练与装备发展。陈书利归队后复盘的丛林突围经验,虽无权威史料证实其提出“单兵丛林生存五要素”,但这些实战心得被系统融入全军单兵战术教材。 1980年代成立的特种部队,更将野外生存与小队协同作为核心课目。装备革新层面,基于此战暴露的短板,我国加速研制81式枪族以提升恶劣环境可靠性,1985年定型的91式野战口粮,也直接参考了官兵战场饥饿体验。 当前我军“一专多能”训练、特种部队实战化演练,均继承了这种“绝境求存”的实战思维。科技强军背景下,无人机、卫星侦察无法替代战场直觉,这种“人与装备有机结合”的特质,仍是我军核心优势。 国际视角的比较研究 与美军“兰博式”个人英雄主义不同,陈书利始终以集体为重——失散后首要任务是收拢受伤战友,而非单独突围,这源于“人民战争”思想积淀。 与苏军阿富汗战场依赖装甲集群陷入泥潭相比,我军基层官兵的灵活游击战术、绝境生存能力,展现了非对称作战的独特优势。平凡英雄的时代价值 陈书利战后拒绝提干,复员回乡务农,这种“功成身退”的品格彰显军人本色。 他的故事证明:英雄未必身居高位,普通士兵的忠诚、智慧与担当,同样是胜利的基石。强国强军进程中,这段历史警示我们:胜利从不依赖单一装备代差,官兵的意志与能力,才是最可靠的战力保障。 红薯地里的枪声已过去四十余年,但陈书利带领战友绝境突围的事迹,仍在为当代军人提供启示:战场永远偏爱有准备的头脑与团结的集体。当数字化战争成为主流,单兵素养、小队协同与绝境智慧,仍是无法替代的核心战力。 这位普通士兵用5天5夜的坚守证明,中国军人的适应力、凝聚力与创造力,是超越装备的“隐形铠甲”。真正的强军之道,既要追求装备现代化,更要传承这种绝境中迸发的精神力量——这正是历史留给我们的宝贵财富。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。