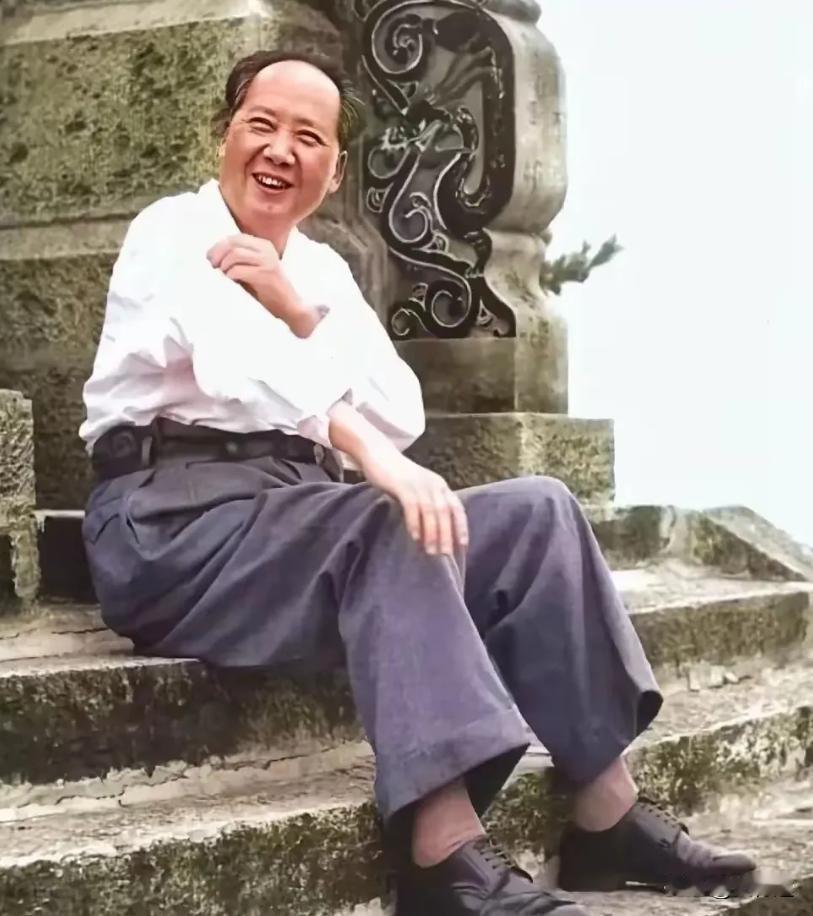

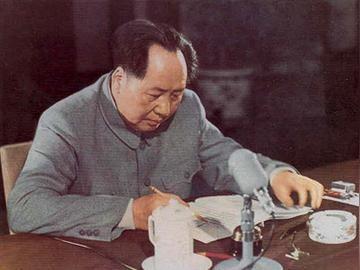

毛主席爬山中途休息,席地而坐,非常接地气的主席,特别经典的镜头,温馨的画面! 五云山的路很弯,也没那么陡。 石阶一踩就会有点滑,特别是下过雨之后,山风吹得有点冷,空气湿湿的,脚下的青苔都变得滑不溜秋。 毛主席这次上山,走得很悠闲,随行的干部都在后头急得跟不上。 他那时候正忙着起草宪法,手里还攥着厚厚的一叠文件,走得慢悠悠的。 大家走得急了,他倒是慢着,低头看着那草稿,嘴里琢磨着:“这一段还是不够好,再改改。” 他们走得不快,走到一半,大家都累了。 毛主席找了块石头,随便一坐,裤子上立马沾了灰尘,他不在乎,仰头看了看天空。 风在山间刮,竹叶沙沙响,四周安静得很。 田家英看着,站着也不敢动,想去替主席擦擦汗,结果看主席没事儿,自己也就没动。 毛主席把帽子摘下来,拿在手里,一边用手拍了拍,像是想让风吹走那份焦虑,身体也就跟着轻松了些。 他说:“坐会儿吧,别急。”大家都坐在石头上、草地上,没人讲话。 四周只有风的声音,还有偶尔从树丛里传来的鸟叫。 看似闲适,可其实那时的毛主席正忙得要命,宪法要赶,文件一堆,国家正忙着一切都要理顺。 但就是在这安静的山林中,他稍微喘息了几分钟,那会儿没想着革命,没想着政务,完全就像个爬山的普通人,哪怕只有那么一会儿,算是偷得一丝空闲。 不久后,他再次走上了这座山,1955年春。这一次,毛主席走得没那么紧张,连文件都没带,天气比去年好,天空没有云,阳光透过树叶,光点洒在石板上。 走着走着,毛主席停下,指着前面的山说:“看看那云,飞得真快。”他当时也没什么宏大的想法,就是随口说的。 然后,他写下了那首《七绝·五云山》: “五云山上五云飞, 远接群峰近拂堤。 若问杭州何处好? 此中听得野莺啼。” 短短几句,不是什么振奋人心的诗句,也没有历史感的重负,反倒有几分闲散。 就像他看到眼前的景象时,嘴里随便说了几句。毛主席在山中坐了坐,看鸟,听风,顺手就写下了这一段。 那时候,他并没有负担,没什么计划,完全是那种顺手而来的自然感。 毛主席其实一直就喜欢运动,早在年轻时,他就说过“体育强身”,在《新青年》上写过《体育之研究》,提出“要想精神强健,先自野蛮其体魄”。这不是什么口号,而是真的放在生活中去做。 他喜欢爬山,喜欢游泳,喜欢打太极,喜欢跳舞。 这些习惯并不是一时兴起,而是他一直坚持的事情。他觉得,工作再重要,脑袋再忙,身体也得保持运动,不然就成了“废物”。 1952年,毛主席给全国体育总会题写了那句著名的“发展体育运动,增强人民体质”。 这句话不光是写给运动员的,也是写给全国人民的。你想想,那个时候人们大多数都在地里干活,缺少锻炼,尤其是城市里的工人和农民,大部分人都没什么时间去做运动。 但毛主席的想法是,身体好,才能做事,才能抗压力。 这句话不仅在书面上流传,还变成了行动。许多人通过这句话的引导,开始在空闲时去跑步、打球、跳绳,甚至一些偏远农村的孩子,也开始做简单的体操。 因为大家都看到了毛主席自己也在坚持,不是喊口号,是做给大家看。 那些年,整个社会仿佛都在做操,不仅是学校里,连农田里的农民,走在田间路上的人,也都在开始做操。 毛主席提倡的“预防为主”也没停在口头上。他大力推行的爱国卫生运动,号召大家清理环境,防止疾病的蔓延,尤其是血吸虫病的问题。 毛主席总说,“送瘟神”,不要光等医生来治病,要大家主动参与进来,清理水沟、消毒环境,把病从根本上消灭。干部带着群众去做,医疗系统、群众卫生系统慢慢建立起来,赤脚医生成了一个标志,很多农民也开始有了自我防护的意识。 外面有些人觉得,这种全民运动不算政治,也不算做戏,但它真的从生活中渗透到了制度里。 毛主席的个人习惯,成了国家的方针。就是这么简单,爬山不光是为了放松,也为了锻炼,也为了看一看世界,调整自己,然后把这些传递给其他人。 毛主席亲自去做,人们就看在眼里,也开始行动。 当你看那张照片时,毛主席在五云山上席地而坐,没做作,没什么特别的动作,只是坐下休息。 这种画面,反而比他站在讲台上发号施令的样子更有力量。 这不是什么被摆拍出来的画面,而是生活本来的样子——一个普通人走在山里,累了就坐下来,喘口气,拍掉身上的灰,抬头看天。 再回到那天的五云山,他坐在那里,背靠石头,风从耳边吹过,鸟儿在远处啼叫,山的那头还有薄雾。照片上,毛主席的面孔没有什么刻意的表情,只是带着一点疲惫,眼神里却有一种从容。没有总结,只有那一瞬间的宁静,风吹过了,云从天际飘过,他就在那儿,安静地,像个普通人。