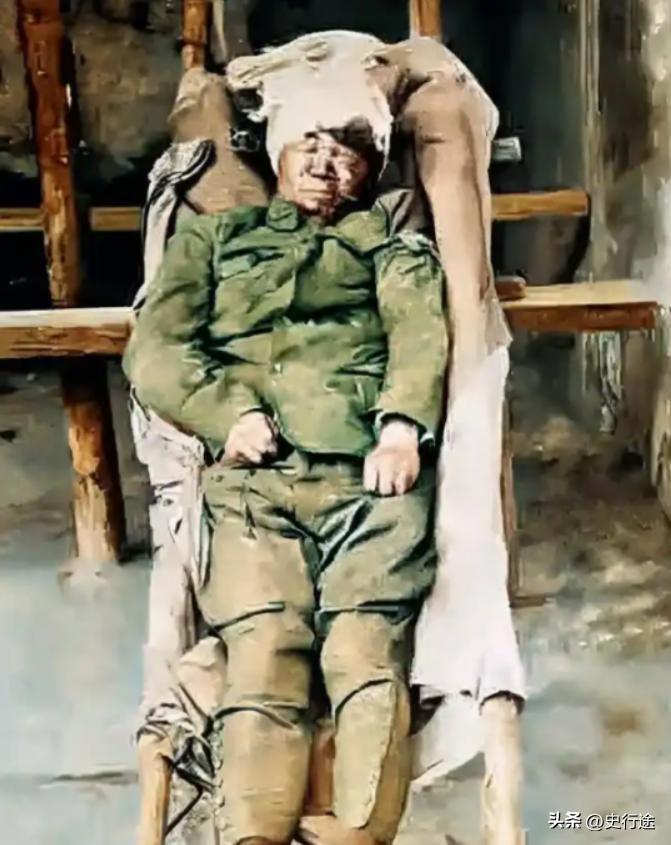

1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后壮烈牺牲。 1938年,鲁南的天还没完全热起来,风刮得人脸疼,地上的土松松垮垮。 就是在这样的地界儿,滇军被派去挡日军的正面冲锋。 阵地在邢家楼、五圣堂一带,地方不大,四下开阔,一眼望过去,全是空地,没山没水,也没什么可藏的。 日本人从台儿庄败下来,调了两个主力师团回来找场子。 这两个部队一路从山东杀到这里,火力足、士气也高。 云南兵从昆明上来才几个月,装备比不过,地形也不占优,但没得选,命令就是:死守。 陈钟书带的,是六十军183师542旅。 他当旅长的时间不长,从头到尾就不到大半年。可他不是新兵,也不是草包,从十几岁参军打仗,一路打到了这个位置。 小时候家里穷,兄弟姐妹多,没念上几天书,就去放牛。 后来为了家里欠的钱,直接拿自己抵了兵。这种出身,没什么光鲜的履历,也没人帮他铺路。 靠的是一仗接一仗打出来的。护国、靖国、护法、北伐,每一场他都在,连升好几个级,最后还被送去讲武堂深造。 云南讲武堂那时候挺有名气,能进去读书的,不是能打就是有人赏识,他两样都占了。 再后来当边防督办,地处边境,事儿多。 他抓土匪、罚地痞,修学校,带兵练武,事无巨细全管。在地方上还树了个碑,说他清廉有为。人走的时候,当地百姓自发上街送,摆香案的都有。他在云南那片地界儿,口碑不差。 到了抗战打响,他就主动要求上前线。家人劝,他摆手,说这仗不打不行,日本人欺人太甚。六十军奉命北上时,他还在昆明集结誓师。 那年秋天,一列列军车往北开,车上的人唱着军歌,不知道的还以为是去赶考的。 等部队进到鲁南,战事已经烧起来了。台儿庄刚打完,日军吃了败仗,不肯甘休。第二阶段的会战转到平原上,云南兵被推上前线,一线就安排在邢家楼附近。 4月22日那天,天刚亮,日军就开始炮轰。飞机低空飞,炸弹一波接一波。 云南兵趴在土沟里,一动不动,等他们靠近了才一齐开火。打退了几轮,敌人还是不死心,又来了。陈钟书站在壕沟边上,指挥得很冷静,没有乱。 可装备差距太大,弹药不够用。 到了23日下午,弹药基本打光了。没有退路,也没有支援,他没多说什么,端着枪就带着人冲了出去。 冲锋那一刻,他喊的是“打倒日本帝国主义”,声音大得旁人都听见了。 战斗转成了肉搏,刀对刀,人对人。打得狠,也打得乱。 陈钟书就在这种情况下被流弹击中面部,倒地的时候还有士兵在前面拼命。他被抬出战场后没多久就死了,没留遗言,也没留下什么遗物。 他死的时候才四十七岁,旅长的位置刚坐稳没几个月。他的兵还在那块地方死守,又撑了二十多天,一万五千多人伤亡,阵地始终没丢。 日军几次想穿过去,都没得逞。这批人硬是用命换来了主力部队的转移时间。 陈钟书的尸体被运到徐州,草草安葬在东关外的乱葬岗,没有碑,也没人刻字。 后来抗战胜利,他被追晋为中将,1984年被民政部追认为烈士,再到2014年,被列入首批国家级抗战英烈。 这些年也有传说,说他一个人肉搏时挑死了十四个日本兵。 这种说法史料上没写,真假难辨。有人信,也有人说那是老兵回忆时添油加醋,但不管真假,这种说法流传得挺广。百姓记人,不一定靠数字,而是看他有没有冲在前面,死得值不值。 滇军从清末的新军变成“国之劲旅”,中间吃了太多亏。打得猛,也死得多。人们说他们血性强,其实不过是不怕死罢了。陈钟书是个例子,不是神,也不是圣人,就是个把仗打到底的人。 他没讲过什么大道理,也没说过豪言壮语。 他说过最多的,是“打不赢不回家”。说这话的时候,他已经当了旅长。他知道这场仗打不赢,云南会变样,家也会变样。他就带着那批兵往北走了。 那年春天,徐州战线像一条细线,被人来回拉扯。 地上的尸体一层压一层,风吹过来,全是硝烟的味。没有谁留过一封长信,也没有谁被记录在电影里。 只记得有那么一天,一个旅长带着人冲出去,最后倒在邢家楼的土沟边,脸上是血,手里是枪,身边躺着一排他的兵。 就停在这里吧。