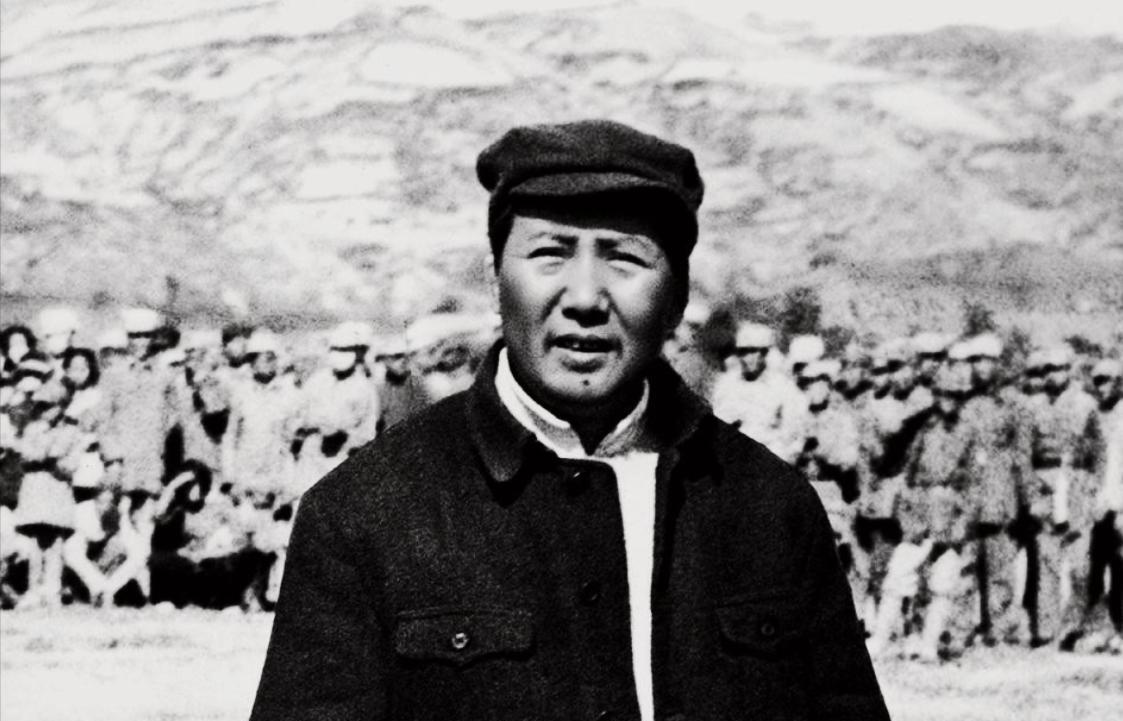

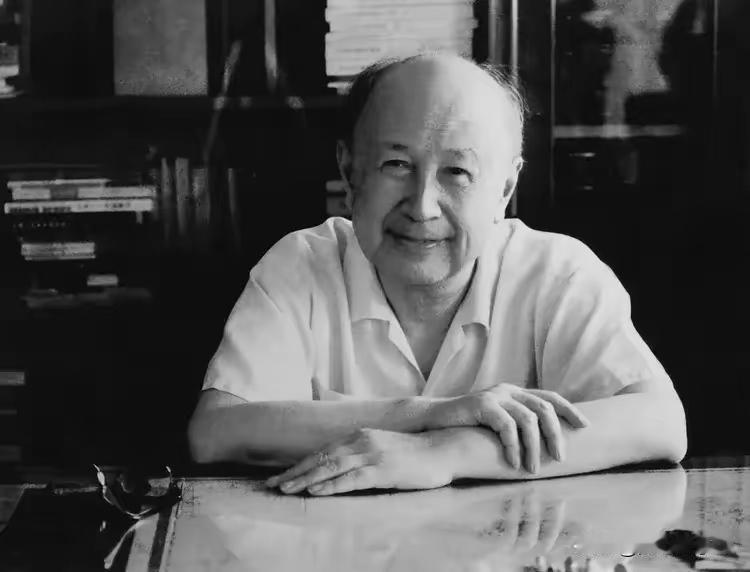

钱学森感叹:在毛主席面前,我们就是沧海一粟! 1955年,钱学森终于回到祖国。 船到上海的时候,他从船舷上望过去,海面有点晃,空气里弥漫着咸腥味。 走下舷梯时,他不紧不慢,皮箱提在手上。 那时大家都知道他回来了,也知道这一天迟早会到。可说实话,能回来的,能顺利回来的,钱学森并没有多少信心。 美国的冷眼和怀疑,一度让他感觉自己像是关在笼子里的鸟,不能飞。 护照被没收,电话被监听,科研也被限制,美国人做了很多事,就是不想让他轻易回去。 但他回来了。 美国最后松了手,中美谈判和那份“民间人员回国公告”把这条路打开了。对钱学森来说,这是一条既狭窄又弯曲的路,能不能走下去,没人知道,但他选择了走。 他心里明白,一旦踏上这条路,就不能回头了。 回国之后,钱学森的任务很快就摆在了面前。 那时候,全国的科技和科研条件都很差,设备简陋,人才匮乏。 他依然记得那个时刻,在一次会议上,他提出了“技术科学”这个概念。他说,科技不仅仅是模仿,更要有自己的体系,自己的思想。 有人听不懂,有人不以为然,但他坚持说了下去。他没有激昂的演讲,也没有过多的修饰,只是从心底去讲这件事。那时中国还很远,前路漫漫,艰难又挑战重重,但他那一刻,已经站在那里,指着一个方向。 第一次见毛主席是在1956年,当时是最高国务会议,场面很大,所有重要的领导人都在。钱学森坐在人群中,心里紧张。 毛主席说的第一句话就让他记了一辈子:“新生的东西总是在和旧的东西斗争中长出来的。”这话有点哲理,但他说的时候,钱学森感觉到了某种力量。 在科学的世界里,很多时候新思想就是从对旧思想的质疑和挑战中出来的。 毛主席的话让他知道,自己不是孤军奋战。无论外面多么艰难,总有一股力量在背后推着他。 之后,他见毛主席的次数逐渐多了。第二次是在政协会议后的宴会。毛主席把钱学森安排在了自己身边,那一夜,钱学森端着酒杯有些愣神。 毛主席说了很多话,最让钱学森印象深刻的,是他说国家需要更多像钱学森这样的科技人才,要培养更多的年轻人。那时候,科学人才稀缺,钱学森深知自己肩上的责任。 毛主席不是在给他个人的鼓励,而是把这份责任交给了他,交给了整个科研团队。 1958年,科学院举办了一个自然科学成果展。 毛主席亲自去了展览,参观时遇到了钱学森。 那时,整个展馆的气氛有些嘈杂,但毛主席在看每个模型的时候,目光始终集中在细节上。他问了钱学森一些技术问题,语气不急不躁,却带着一种强烈的关注。 那时的钱学森深刻意识到,科学不仅仅是纸上的公式,还是要在现实中落地生根,能为国家的建设提供实际的帮助。 1964年,毛主席再次找钱学森谈话,这次是在紫云轩,话题是关于反导弹的研究。 毛主席说:“搞少数人,专门研究这个问题,不怕时间长,五年不行,十年不行,十年不行,十五年,总要搞出来。”那时候,反导技术对中国来说几乎是空白领域,但毛主席有一种坚定的信念,认为一定能够做成。这话也让钱学森清楚地明白,这不仅仅是一个科研项目,更是一项国家战略。 那天的话成了后续“640工程”的开端。 毛主席给他安排的那些事情,钱学森后来经常想。 1964年12月,毛主席过生日,他用自己的稿费请了一些人吃饭。 钱学森和其他一些工人、农民一起坐在同一张桌子上。毛主席举杯时说:“今天不是祝寿,是‘三同’。我们坐在一起吃饭,不仅仅是吃,还要互相学习。”这话让钱学森心里咯噔一下,他知道,这不仅是毛主席的幽默,还是对他的一种提醒:科学家不能把自己高高在上,要与人民紧密相连。那时他还记得自己和毛主席的对话,觉得那晚的话,比任何技术性的谈论更让自己受益。 1970年,第一颗人造卫星成功发射。 五一节的晚上,天安门广场上,乐曲奏响,毛主席站在城楼上,看着满场的人群。 那是最后一次见到毛主席的场景,也是他们之间最后的一次对话。毛主席说,要走到群众中去,要去接触普通百姓。那时候,钱学森突然明白,科学并不是空中楼阁,它需要深入人心,走进民众的生活中。 毛主席去世后,钱学森心里感到失落。 1976年,他参加了毛主席的追悼会,站在人群中,望着主席的遗体。 他没说什么,只是在心里默默感激。钱学森后来在《人民日报》上发表过一篇文章,提到自己终身不忘毛主席的教诲。他说:“我就是沧海一粟,一切成就都属于党和毛主席。”他那时并没有抬高自己,而是把所有的成就都归于集体。 他觉得自己能做的,都是时代给的机会,党和毛主席的关怀。