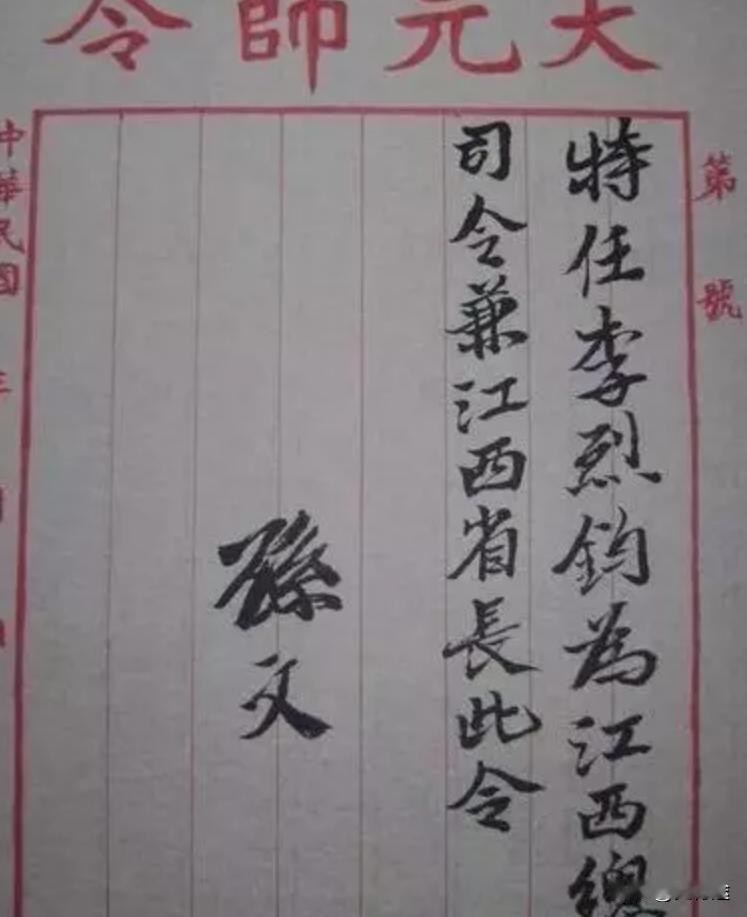

抗日战争爆发后,李烈钧把自己七个儿子中的五个都送上了抗日前线。除长子李赣鹏行医、幼子年幼未参军外,其余五子参了军。其中有两个正在大学读书,也中断学业,奔赴疆场。当时媒体对此广为报道,称之为“党国元老,五子从戎” 。 李烈钧,一说到这个名字,有些人可能会想:“谁啊?党国元老?”但要细说,李烈钧的名字不仅仅能代表个历史时期,更能勾画出一条责任的路。 他一生之中,背负着许多人的期待,但他自己的想法却并不像你听到的那些豪言壮语那么直白。 他不是那种大喊大叫的革命英雄,他走的那条路,从头到尾其实很简单,甚至有点沉重:做该做的事。 李烈钧从小不是那种聪明过头的人,家里条件也不算好。 他的家乡,江西武宁,一眼望去,满是青山绿水,和那些被诗人写进书里的地方差不多。 可是,李烈钧心里知道,自己这一辈子,也不可能只是生活在这山水之间,做个“老实人”。年轻时,李烈钧去了日本留学,学了些军事、战略,也见识到了不同的世界。 日本街头的那些抗议声,甚至孙中山的革命讲座,直接刺激了他心里的那根弦。 那时的李烈钧,仿佛被点燃了,他想,自己得为国家做点事。这不是什么伟大的理想,只是觉得看着国家在那样的动荡中翻滚,他总不能什么都不做。 回来之后,李烈钧和许多人一样,站到了那个风口浪尖上。 他不是什么狭义的英雄主义者,他比任何人都清楚自己能做的有限,但他从不想错过机会。 江西都督这个职位一到他手上,李烈钧倒也没什么架子,见着普通百姓,他就像一个家长一样,跟大家谈生意、谈教育,几乎没什么权臣的气场。 可他很快发现,这个位置是个棋盘,随时能下棋改变局面。 那时的李烈钧,并不像你想象中的那样,一个整天看文件,等着指令的“官员”,他知道自己承担的责任和任务,比一个小小的都督更重。 特别是在袁世凯的阴影逐渐加大时,李烈钧那个时候不等不拖,选择了站出来。 他拒绝袁世凯的好处,公然反对,想要通过“二次革命”来给这个国家重新找一条路。 你说他傻吗?谁知道呢,反正当时的他心里就是“为了信仰,做就做了”。很多人说他太傻,根本打不过袁世凯的。 李烈钧知道自己的处境,但他也知道,如果这场革命他不参与,那他会一辈子背着个遗憾。 然后,大家都知道了,李烈钧的反叛最终失败。 像大多数历史人物一样,他并没有等来预期中的胜利,反而失去了自己的地位,眼睁睁看着自己参与的革命活动,成了历史的过客。 可是,李烈钧并没有后悔,也没气馁。 他似乎从来没有为自己争取过什么荣誉,那个时候的他,已经逐渐意识到,有些事情并非靠自己一人就能改变的。他没有沉溺在失败中,他选择了另一种方式,继续和孙中山并肩作战,在广州做了大元帅府参谋总长。 时间过得很快,抗日战争爆发的时候,李烈钧已经不再年轻,身体也渐渐不好了。 你想,在那个时代,每一个人都被家国情怀推着走,但李烈钧却比别人更清楚,自己的时间已经不多了。 你可以理解为,他的眼睛里看到的,早就不再是自己的未来,而是国家的未来。 五个儿子,正好都到了该参军的年纪,李烈钧没有多想,直接决定把所有的孩子都送上战场。 就这么做了,他没有多说什么,只是把他们一一送走,目送他们的背影渐行渐远。 你要知道,这可不是普通父亲的做法。 如果你是李烈钧的儿子,能接受这份“使命感”吗?李烈钧心里其实没把这些事情说得太重,甚至看似“淡定”到不行,给孩子们放行,眼里没有太多的纠结,他知道,这是最正确的选择。 当时的媒体纷纷报道,叫做“党国元老,五子从戎”。 蒋介石也为此送来了匾额,四个字——五子从戎。 虽然是蒋介石送的,但这块匾更像是对李烈钧的某种认可,也可以说是他责任感的象征。他的五个儿子,去的地方不一样,有的去了远征军,有的去了黄埔,有的在国内作战。 而那些信件呢?李烈钧收到过多少封信?那些从前线寄回的信纸,简短得让人心疼。 没有太多“想你”的情绪,更多的是“我好”这三个字,简单到你几乎看不出那种父子之间深藏的情感。这些信,简简单单,却给李烈钧带来了无数的安慰,正如他曾经一直走的那条路——不炫耀、不做作,心里明白就好。 1946年,李烈钧因病去世。 那个时候,他已经是一个老去的英雄,历史的风尘已经把他包裹得很严实。 国民政府为他举行了国葬,蒋介石亲自主持,街道两旁的群众纷纷低下头。没什么壮烈的场面,也没有刻意的哀悼,大家只是安静地送走这个曾经站在历史洪流中的人。 你看,李烈钧这一生,没有太多光鲜的英雄气质,也没有让人记住的口号。 他的每一个选择,都是简单的、真实的,也是沉重的。 你回头看他的背影,也许会明白,这个人其实并不复杂,他一生只做了那么几件事:坚定过自己的信念,给自己和孩子们找过一条路,承担过自己该负的责任。 没有什么伟大的胜利,甚至连“英雄”的光环都没有,但李烈钧依旧是那个时代的真实写照。