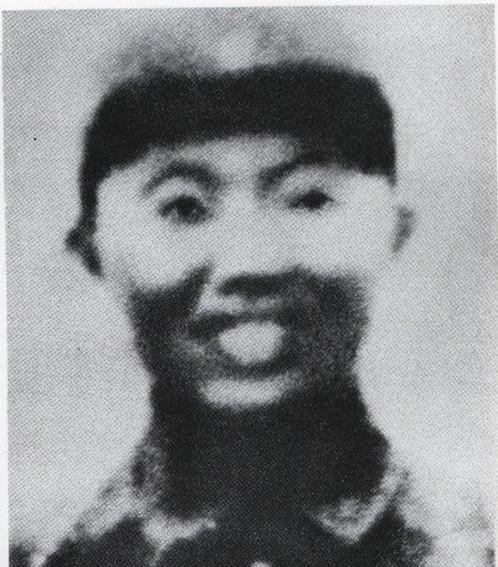

1940年,抗日女战士陈康荣在日寇刑场留下最后影像。照片中这位24岁的地下工作者挺立在日军中间,面对酷刑与死亡毫无惧色。 8月,在闽西永定山区,一处日军临时刑场上,一位身着血迹斑斑碎花旗袍的年轻女子傲然挺立。 她的身躯虽然布满创伤,但脊梁笔直。 她就是时年24岁的中共地下党员、抗日女战士陈康荣。 这张由日军拍摄、意图炫耀“战果”的照片,永恒定格了一位巾帼英雄在生命最后时刻的凛然气节。 1915年,陈康荣,出生在缅甸仰光一个华侨富商家庭。 父亲陈锡梅早年赴缅经商,积累下丰厚家产,却始终心怀故国,时常教育女儿不忘根本,牢记自己是炎黄子孙。 优渥的生活环境并未使陈康荣成为娇生惯养的千金小姐,反而在父亲爱国情怀的熏陶下,自幼便对遥远而多难的祖国怀有深厚的感情。 1930年,15岁的陈康荣随父回福建永定老家省亲。 她选择留在国内求学,考入厦门大学。 在厦大,她才华横溢,思想进步,是公认的才女兼校花。 她写新诗、演话剧,积极参与学生运动,成为校园内爱国学生团体的骨干分子。 彼时,日寇侵华步伐日益紧迫,民族危机空前深重。 “九一八”的悲愤、“一二·九”的呐喊,深深震撼着这位热血青年。 1937年“卢沟桥事变”爆发,全面抗战开始。 父亲忧心忡忡,多次从缅甸寄来信件和船票,催促爱女速返南洋避难。 面对父亲的关爱与担忧,陈康荣内心经历激烈挣扎。 最终,她毅然撕碎了船票,在给父亲的回信中,郑重写下八个大字:“国家兴亡,匹夫有责!” 她决心放弃安逸富贵,与祖国同胞共赴国难。 怀揣着报国之心,陈康荣全身心投入抗日救亡工作。 她最初在厦门从事抗日宣传,奔走于街头巷尾,动员民众,鼓舞士气。 因表现突出,组织信任,她被吸收加入中国共产党,并接受了更为艰巨的任务。 1938年,厦门形势日益危急,组织派遣她深入闽西永定山区,开展地下工作。 为便于隐蔽,她的公开身份是抚市镇一所小学的教师。 白天,她是“陈先生”,夜晚,她则化身不知疲倦的革命工作者,秘密传递情报,为游击队筹措物资药品。 山区生活异常艰苦,但陈康荣以惊人的毅力和智慧应对自如。 一次,汉奸引领伪军突然搜村,情急之下,她抓起灶台灰抹在脸上,挎起装有地下电台零件的篮子,佯装成村妇,以一句“老总吃地瓜不?”巧妙应对,骗过敌人盘查。 她的坚定与机敏,使她很快成为闽西地下党组织的重要骨干,但也引起了敌人的注意。 1940年,一位名叫张耀升的旧日大学同学突然到访。 此人早已成为贪图富贵、毫无气节的叛徒。 他衣试图以“爱情”和“送你去日本享福”为诱饵,劝降陈康荣。 陈康荣一眼看穿其丑恶嘴脸,怒不可遏,一口唾沫啐在其金丝眼镜上,厉声斥责:“你也配提中国?!” 劝降失败,张耀升恼羞成怒,当即向日军告密。 当夜,日军包围了陈康荣的住所。 察觉危险的她,第一时间奋力撕碎重要情报塞入口中吞咽,并迅速取下窗口作为警示信号的衣物,试图通知战友。 然而,敌人来得太快,她不幸被捕。 日军深知陈康荣身份重要,企图从她口中撬出闽西地下党的全部秘密。 他们先是许以高官厚禄、金钱诱惑,遭到陈康荣轻蔑拒绝后,便动用了惨无人道的酷刑。 刑讯室里,鞭打、吊拷、灌辣椒水、坐老虎凳,种种酷刑轮番施加于这位年轻女子身上。 她却没有背叛,吟诵起自己写的诗句:“青春无价比,团聚何须提,为了伸正义,岂惧剥重皮!” 这诗句,是她信仰的宣言,也是对敌人的无情蔑视。 连续三天三夜的酷刑,未能让她吐露半个字。 1940年8月16日,丧失耐心的日军下达了处决令。 然而,他们并不满足于简单的枪决,为了发泄兽欲和震慑群众,竟决定采用极端残忍的活剥皮酷刑。 刑场设在抚市镇外的山墩上,陈康荣被拖到刚刚挖好的土坑前。 她已被折磨得不成人形,然而,当刽子手逼近时,她猛然挣脱束缚高呼:“父老乡亲!别低头!等着我们的旗!” 呼喊声未落,黄土便劈头盖脸地掩埋下来。 据目击者事后回忆,那浸满鲜血的碎花布在黄土下挣扎、鼓动了很久。 陈康荣牺牲的噩耗传来,她的丈夫黄永华强忍巨大悲痛,连夜穿越封锁线寻找游击队,怀中紧揣着妻子留下的最后一封血书,上书:“把我名字刻进山河。” 她牺牲四年后,中共闽粤边委为纪念这位英勇的女英雄,将一支活跃在她战斗过的地区的游击队命名为“康容支队”。 而那个出卖她的叛徒张耀升,最终也未能逃脱历史的审判。 解放后,他被依法处决。 陈康荣的生命永远定格在了24岁的盛夏。 她出身优渥,却选择了最艰险的道路,她青春正好,却慷慨赴死,她身躯柔弱,却承受了最残酷的折磨而意志如钢。 那张日军留下的最后照片,与其说是他们炫耀武力的证据,不如说是他们失败的记录。 年年岁岁,灼灼其华,永不凋零! 主要信源:(《福建党史月刊》金台资讯——“金丰大山红杜鹃”)