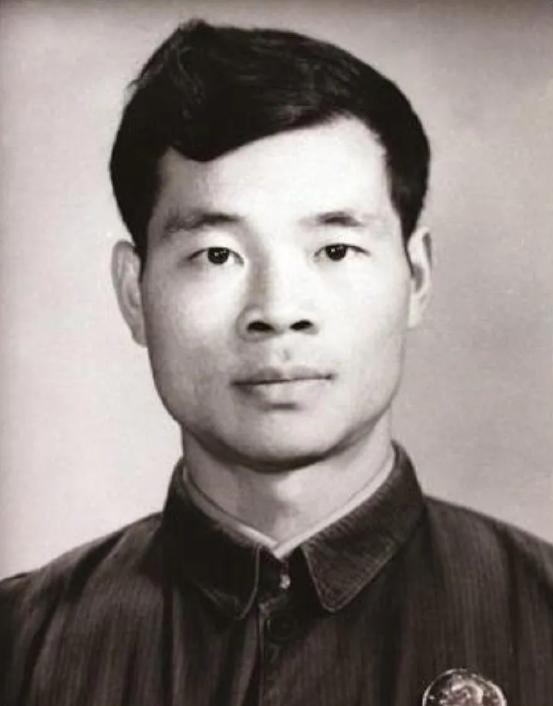

1982年6月16日,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。 在陕西省一家医院的解剖室内,有一具特殊的遗体。 他的的躯体,被肿瘤密密麻麻地布满,最大的一个甚至比心脏还要庞大。 这具遗体的主人,名叫罗健夫,一位年仅47岁的航天工程师。 他并非死于突如其来的恶疾,而是在长达数年的时间里,忍着这剧痛,完成了打破国外技术封锁、奠定中国航天电子工业基石的重大发明,图形发生器。 上世纪60年代末,中国的航天事业刚刚起步,却面临着缺乏自主研制大规模集成电路的困境。 而图形发生器,正是研制集成电路的关键设备,被誉为“电子工业的母机”。 西方国家对这项技术进行封锁,国内既无图纸可参考,也无样机可模仿。 许多经验丰富的工程师对此望而却步。 就在这时,时任陕西骊山微电子公司技术员的罗健夫站了出来。 他当时所学专业是核物理,而对图形发生器所涉及的电子线路、自动控制、精密机械及光学系统等几乎从没见过。 面对这片完全空白的领域,他没有丝毫犹豫,只说了一句:“这项任务总得有人干。” 从此,罗健夫开启了一条艰苦卓绝的自学与攻关之路。 他的办公桌和家里,很快被各种书籍和资料堆满。 他跑遍西安的图书馆和新华书店,将所有能找到的相关技术书籍全都借回或买回。 白天,他在实验室里埋头钻研,夜晚,他在灯下彻夜苦读。 项目初期,一位负责计算机编程的同事被临时调走,这无异于砍掉了项目的“一条腿”。 众人皆以为项目将陷入停滞,罗健夫却再次默默扛起了所有。 他没有向组织提出任何额外要求,只是平静地说了句“我不上谁上?”,便一人承担起两人的工作量。 此后,实验室成了他的第二个家。 为了抢时间、赶进度,他常常连续几天几夜不出门。 饿了,就啃几口冷馒头或干粮,困了,就在实验室的水泥地板上铺张图纸打会儿盹。 没有现成的技术路径,他就带领团队从零开始。 在他的感召下,整个课题组最终于1972年成功研制出中国第一台图形发生器,填补了国内空白。 此后,他们又不断迭代升级,相继推出Ⅱ型、Ⅲ型产品。 1978年,Ⅱ型图形发生器荣获全国科学大会奖。 然而,在申报奖项时,作为项目核心创始人和绝对主导者的罗健夫,却执意将自己的名字写在最后,将荣誉让给了团队的其他年轻同志。 他真诚地认为,成功属于集体,自己只是尽了应尽的职责。 就在Ⅲ型图形发生器攻关的最紧要关头,罗健夫开始感到胸部持续疼痛,且日益剧烈。 但他一心扑在工作上,对此并未在意,只以为连日过度劳累。 直到有一次,他在实验室因剧痛昏倒在地,被同事们强行送往医院检查。 这时,才得知晚期淋巴癌,且已大面积扩散。 医生看着如此严重的病情,艰难地想象着,病人是如何忍受着坚持工作的? 而面对诊断结果,罗健夫却十分平静。 他的第一反应不是担忧自己的生命,而是恳求医生不要将真实病情告诉家人和单位领导,他担心家人承受不住,更怕影响项目的进展。 他甚至拿着医生开的假条藏起来,第二天又准时出现在实验室。 同事们看他脸色苍白,劝他休息,他总是摆摆手说“没事,老毛病了”,转身又投入到工作中去。 他仿佛在与死神赛跑,拼命想要把Ⅲ型机的最后一点工作完成。 当病情恶化到再也无法隐瞒时,他被迫住进了医院。 但即使在病床上,他依然放不下未竟的事业。 当他预感到自己时日无多,他决定将自己的遗体捐献给医学研究。 他对医生说:“我这种病比较特殊,你们可以好好研究一下,希望能为以后治疗同类疾病积累点经验。” 1982年6月,罗健夫溘然长逝,年仅47岁。 遵照他的遗愿,医院进行了病理解剖,于是医生了无不声泪俱下。 医生们无法想象,一个人是如何在胸腔内长着如此巨大肿瘤、全身被癌肿侵蚀的情况下,依然以超乎常人的意志力,完成了那样艰巨复杂的科研工作。 他的一生,清贫而富足。 他常年穿着一身洗得发白的旧军装,午餐常常是两个馒头加一块臭豆腐,节省下来的每一分钱,都被他用来购买科研书籍和资料。 在他身上,人们看到了那个年代知识分子最纯粹的品质。 心怀家国,淡泊名利,兢兢业业,死而后已。 罗健夫走了,但他留下的图形发生器技术,为中国航天和电子工业的发展奠定了坚实基础。 他的故事和精神,并未随时间流逝而被遗忘。 2009年,他被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”。 在他的家乡湖南湘乡,母校湘乡一中的校园里矗立着他的铜像,每一届新生入学,聆听的第一个故事就是关于这位杰出学长的传奇。 他用自己的生命,铸就了一座永不褪色的精神丰碑,向世人昭示,有一种信仰,可以超越生死,有一种奉献,名为“国之脊梁”! 主要信源:(人民网——罗健夫:心中有家国 淡泊且执着)