抗日战争是一段充满悲壮与英勇的历史,充满了中国人民抵御侵略的坚强意志。那场持久而艰苦的战斗,不仅仅是一次军事较量,更是中国人民为独立和尊严付出的巨大代价。在这场战争中,中国人民为保家卫国,付出了3500万人的生命代价,终于赢得了胜利。然而,提到抗日战争,最令国人记忆深刻的便是日军在战争中广泛使用的30式刺刀,它也成为了日本侵略者暴行的象征。

30式刺刀,也叫明治三十年式刺刀,通常与三八式步枪配套使用。每当提到这把刺刀,许多人便会联想到日军手中那把三八式步枪,二者几乎成了日本军队在中国战争中的标志。从30式刺刀问世的那一刻起,它便成为了中国人民噩梦的象征,成千上万的中国士兵与普通百姓无辜死于这把刺刀之下。无数英勇的抗日战士和手无寸铁的平民,被这把带血的武器刺穿胸膛,鲜血染红了这段历史。可以说,这把刺刀几乎在抗日战争中沾满了无数中国人民的血迹,它背后是一个民族沉痛的历史记忆。

30式刺刀定型于1897年,至1945年日本投降时,一直服役,见证了中国从九一八事变到七七事变,再到太平洋战争爆发的漫长岁月。它伴随着日军的进攻,不仅带来了巨大的伤亡,也给世界各国人民带来了沉重的代价。这把刺刀的全长为51.2厘米,刀身设计独特,下端呈单刃上挑形状,截面犹如尖锐的倒三角形,刀身两侧各有一条血槽,设计旨在确保刺入敌体后,能迅速拔出,造成更大杀伤。

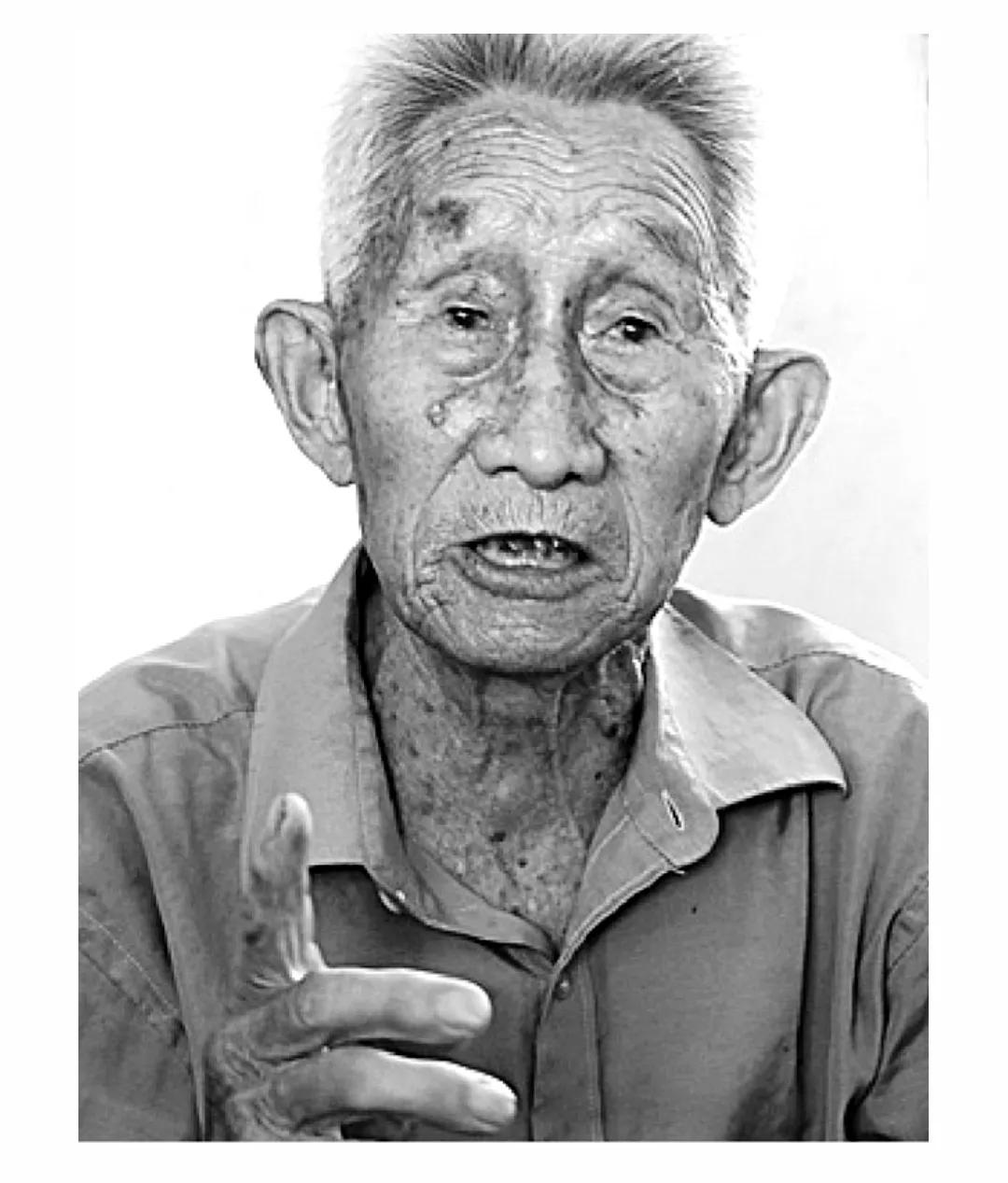

很多人可能会问,中国在抗日战争期间有大刀,为什么不能与日军的刺刀抗衡呢?但无论是国民党部队,还是八路军和新四军的老兵,回顾这段历史时都坦言,尽管我们有大刀,但与日军的刺刀相比,我们的武器并不能占优。对于中国士兵而言,拼死击倒一个日本兵,往往需要付出三四倍的代价。在白刃战中,通常有“寸长寸强”的说法。抗战期间,日军的三八式步枪全长1.275米,加上51厘米的刺刀,总长超过一米七,而当时日军士兵的平均身高只有1.6米左右,装备了30式刺刀的三八式步枪在白刃战中就占据了巨大的优势。

刺刀作为近战武器,起源并不久远。最早引入日本的是在明治维新时期,当时日本军队正在引进西方的火器。最初,日军偏爱使用传统的武士刀进行近战,直到1877年的西南战争,才意识到刺刀在白刃战中的优势,开始重视刺刀的使用和训练。到1884年,日本陆军聘请了法国军事顾问,开始对刺刀格斗技巧进行专业训练。不过,日军发现法国的刺刀战术不适合其体格,便进行了针对性的调整。1905年的日俄战争中,日军大规模使用刺刀突击,成功迫使俄军撤退。此后,刺刀突击成为日军战术中不可或缺的一部分,甚至成为决定战斗胜负的关键因素。

在日本全面侵华战争爆发时,日军将“武士道精神”作为激励士兵的工具,甚至从儿童开始进行刺刀训练,为侵略中国作准备。此外,二战期间,日本军队的伙食条件较好,前线士兵不仅有主食,还有丰富的副食品和蔬菜,体力充沛,作战时异常凶猛。相比之下,国民党军队内部腐败严重,后勤保障不到位,很多士兵因营养不良,体力差,无法与日军抗衡。相对而言,少数部队如74军能够与日军进行激烈对抗,得益于其较为充足的后勤保障。

此外,八路军和新四军等抗日部队,长期在日军封锁下,粮草供应不足,士兵普遍体力较差,因此在白刃战中无法与日军抗衡。比如1937年的平型关战役,尽管参战的八路军115师是一支经历过长征的老红军部队,战斗素养极高,但他们与日军的白刃战依然异常艰难,战损比接近1:1。甚至在晋察冀军区的精锐部队,也不得不承认,日军在体力和技术上远超中国军队。

随着抗战深入,八路军、新四军等部队甚至放弃了使用大刀,转而使用红缨枪等传统武器。因为在面对日军装备了刺刀的三八式步枪时,中国的大刀往往还未接近敌人,就已被刺刀穿透。日军的刺刀训练有素,反应迅速,而中国部队往往缺乏足够的时间和条件进行相应的训练,尤其是大刀这种传统武器,更需要长时间的精心训练。

虽然29军的大刀队在喜峰口会战中成功击退日军,但这支部队的“秘密武器”并非单纯的大刀。29军的大刀队还装备了手枪,且大刀使用的方式也不同于常规,凭借夜战优势才得以取胜。与其他部队不同,29军有着较为丰富的武术底蕴,他们的官兵经过了专业的训练,因此能够充分发挥大刀的优势。