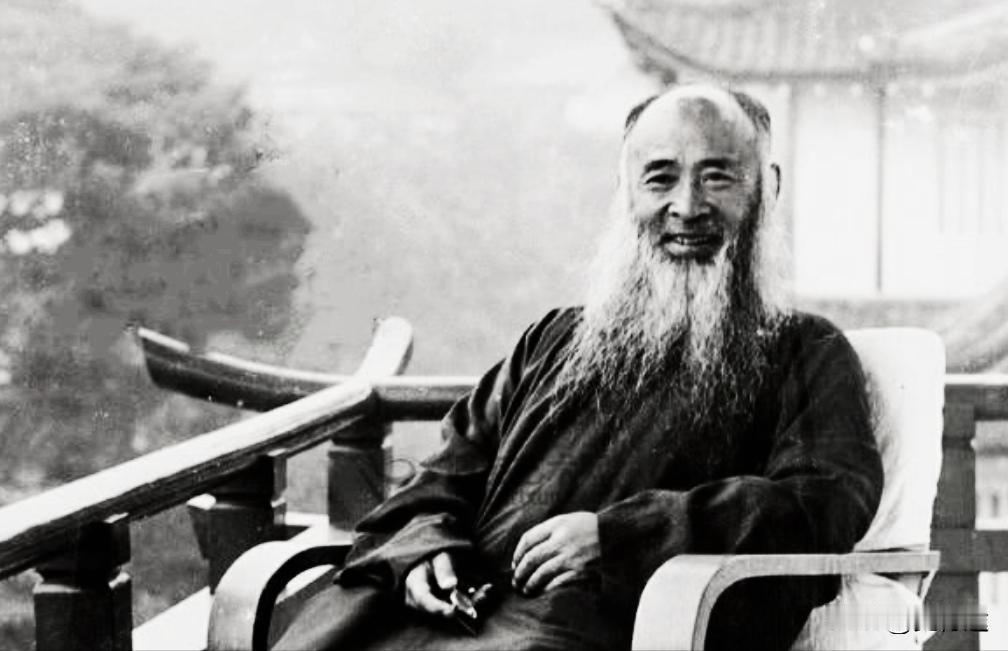

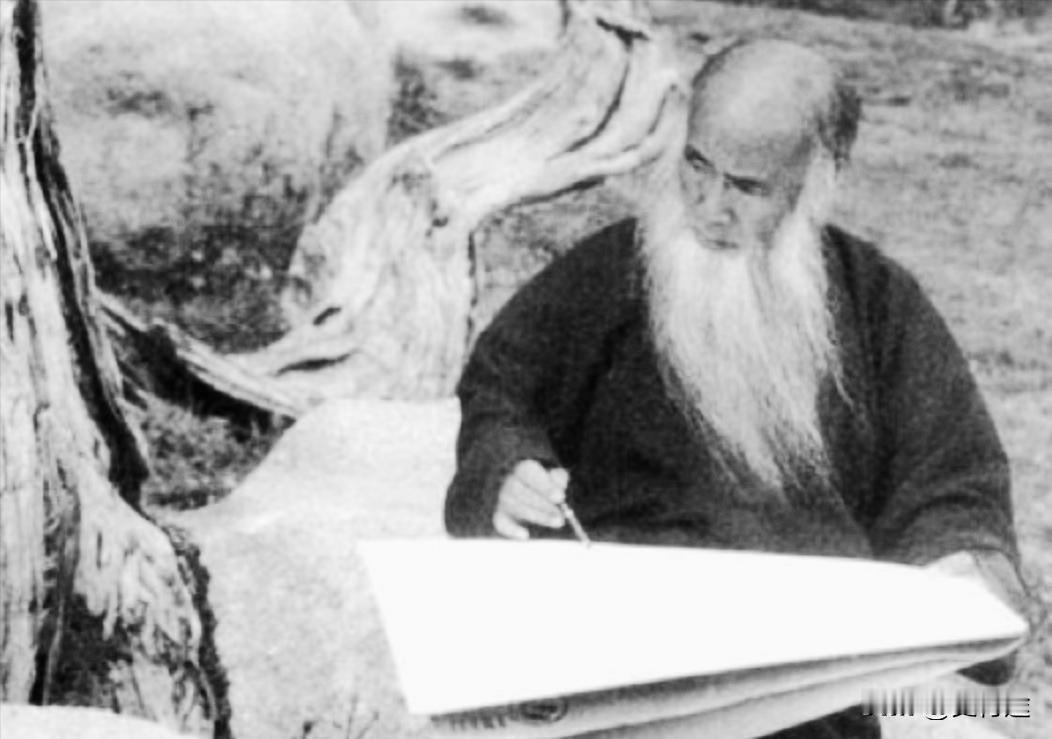

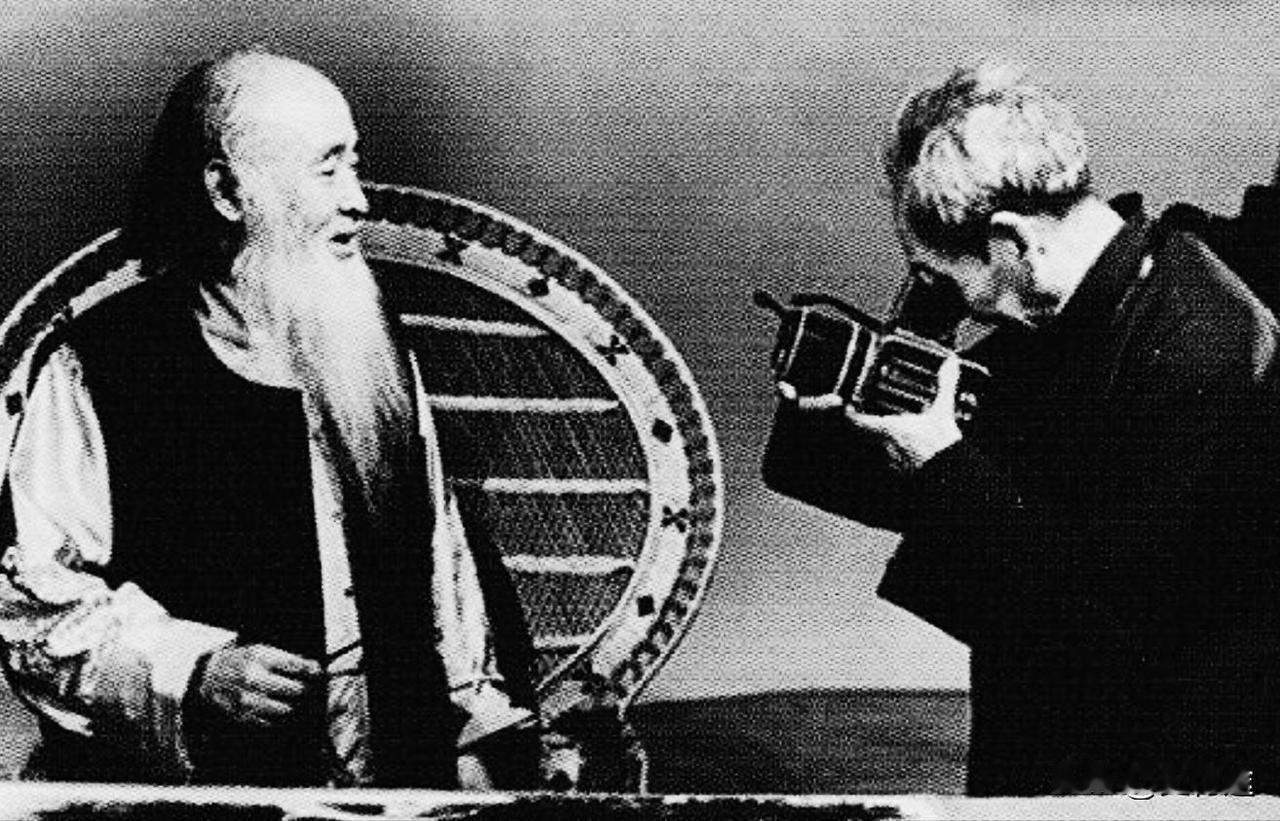

1983年,84岁张大千在台北荣总病房病逝,他的遗嘱很快在报纸公布,令人惊讶的是,张大千将遗产分为了16份,其中15份是给陪伴张大千到最后的徐雯波和14位子女,余下一份,则给了一位远在北京的孤独老妇杨宛君。 一九四九年春天,北京街头仍可听见叫卖报纸的吆喝,标题从军事战报很快转入政治改组。 戏院与画室之间,艺术家们口中的议论比颜料味更浓。 张大千在香港九龙的楼房里整理画稿,窗外海风侵入,他照例先看远处轮船的烟,接着翻开来自北平的信笺。 那封信由徐悲鸿亲笔书写,字里行间流露对旧友的期待,也暗示新政府对艺术的雄心。 北京的邀请对任何画家而言都是诱惑,但四川老家的眷属和弟子始终牵住他的脚步。 国民党旧部的友谊、家人安危的顾虑与未知政治气候交叠,一时难以取舍,思绪像被绷紧的宣纸,轻触即破。 同年冬月,台北中山堂张灯结彩,张大千带着新近完成的巨幅泼墨亮相。 观众在画前驻足,询价声此起彼伏。 展览的成功并未驱散阴影,来自大陆的消息越过海峡,动荡情形触目惊心。 台湾检察机构负责人于右任见到他,神情焦急,劝其火速回川带人。 张大千思考再三,决定冒险返乡。 程式繁复的申请过程临近尾声时,航运紧张只批出三张机票,他携徐雯波与年幼的心沛匆匆登机,留下其他妻室与稚子。 飞机升空的那刻,成都城头的晚霞在机舷外迅速缩成一道暗红,他的心也被割裂成两半。 抵港后,不依附政治势力的自由生活成了目标。 张大千先在皇后大道租下宽敞画室,接着转赴孟买办展,印度政府推行对华友好政策,他原以为能在那里安顿几年,岂料中新关系骤然回暖,媒体聚焦敦煌壁画临摹争议,社会舆论令他的创作空间缩小。 回流香港已是迫不得已。 彼时圣若瑟书院的神父于斌受命向拉丁美洲寻求移民名额,得知张大千父母信奉天主教,主动提出协助。阿根廷驻港领事馆却久拖不决,护照与批文在办公桌上积灰。 张大千索性把目光投向更远的巴西。 圣保罗郊外的平原山影与成都盆地遥相呼应,湿热的空气混杂咖啡花香,唤起童年田埂的记忆。 他购地建宅,题名“八德园”。 园中取石筑亭,榆柳成径,泼彩巨幅在露台架上迎风晾晒。 当地博物馆与欧美画商登门洽谈,泼墨与泼彩的激烈冲撞在异域闯出声名。 毕加索以私人名义致信,请他评析东方绘事的用墨秘法,两位大师相对而坐,竹简与石雕并列,激发跨文化对话。 张大千对外宣称,漂泊异邦可避俗务,可访流散国宝,更能让西方理解中国笔阵。 他的作品陆续在巴黎、里约热内卢、纽约巡回展出,评论家以“来自东方的色彩风暴”形容那股汹涌的线条能量。 海外声誉节节高攀,国内友人也不断发出呼唤。 北京画院草创期间,叶浅予通过《文汇报》发表长文,对张大千寄予殷切期望。 信件经印尼侨胞转交,他数度动心,打算以探亲名义回程。 就在筹划行前,反右运动骤起,多位同行骤然失势,消息传来,张大千怔坐一夜,最终搁笔。 自此,对重返大陆的念头噤若寒蝉。 巴西夜色深浓,他常在月下瘦竹旁静立,回忆黄山云海、敦煌壁影,叹息声随风散入棕榈树叶。 时间推到一九七四年,洛杉矶美术馆为他举办回顾展,美国主流媒体以“东方莫奈”作标题。 授予荣誉市民称号的典礼结束,他突感胸闷,被诊出心脏与消化系统多重疾患。 医生叮嘱静养,助手与亲友劝说久居台湾。 那段时期台北艺术界重新兴盛,旧友黄君璧、台静农纷纷出面相邀。 张大千思忖再三,决定在槟榔路购地建宅,自号“摩耶精舍”。 精舍仿四合院布局,楠木门窗雕饰缠枝,自家书画挂于廊间,竹影映墙,有似故里庭院。 定居台湾之后,访客络绎不绝。 昔日少帅张学良因石涛伪作与他结缘,闲坐对弈,谈笔墨真伪。 张大千虽享友情,思乡情绪却更浓。 一次美籍友人游长江归来,带来一袋成都平原泥土,他双手接过,泪落无声,将泥土供奉祖灵龛前,自言此生夙愿稍慰。 八十年代初,多病之躯难支远行,他在精舍完成《庐山图》后病危。 遗嘱指明收藏书画捐赠台北故宫,将摩耶精舍悉数献予政府,意在将个人艺术生命归入更宏阔的文化脉络。 一九八三年清明前夕,张大千与世长辞。 送别仪式人潮如织,各界墨客缅怀其画风之雄浑与逸致。 骨灰安葬于梅丘石碑下,碑阴刻着好友蒋经国题写的“亮节高风”四字,碑前植梅三株,寄托蜀地春讯。 政治风云塑造时代,艺术家借画笔回应时代。 张大千以一生实践证明,国界与海峡无法阻隔文化血脉的奔流。 作品留在博物馆,心念却随烟火巷陌,在春日油菜花香与秋日桉树浓荫之间来回穿梭。 故土与世界的距离,在他的色墨交融之中被轻轻抹平,似山间云气,随风散开,又随风聚拢,永不止息。