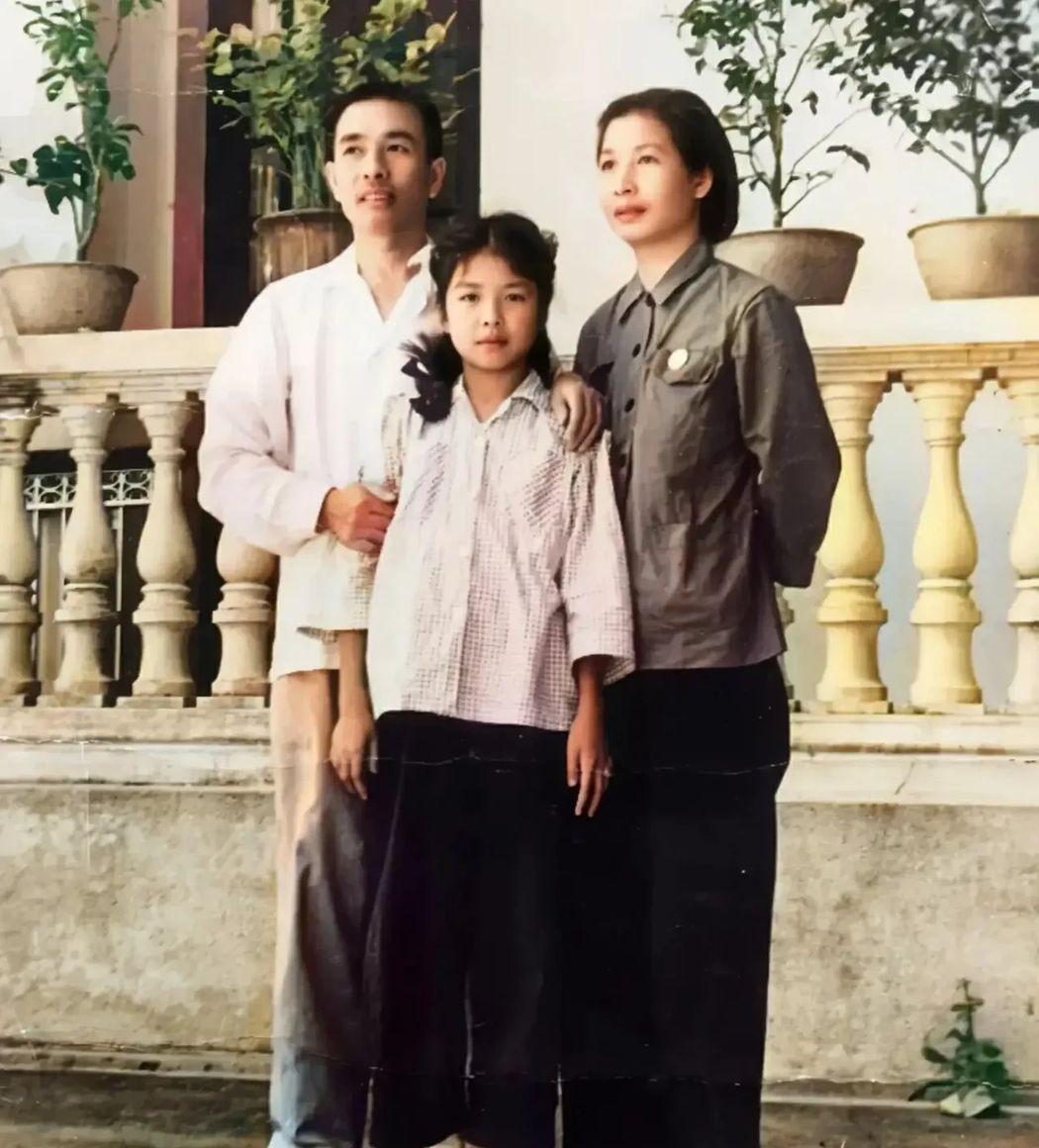

1969年12月1日,住在广州一家招待所的陶斯亮和母亲曾志收到了通知:陶铸死了…… 1969年12月1日,寒冷的冬日,阴云密布的天空更平添了几分凄凉。 住在广州一家招待所的陶斯亮和母亲曾志,被一阵急促的敲门声惊醒。 门外,一名工作人员神色凝重地站在那里,手里拿着一封电报。 曾志颤抖着双手接过电报,当她看清电报内容的那一刻,一声撕心裂肺的痛哭划破了寂静的空气。 陶铸,这个曾经深爱着的丈夫,敬重的战友,已经永远地离开了这个世界。 噩耗传来,招待所里一片肃穆。工作人员低声安慰着陶斯亮母女,但悲伤的泪水已经模糊了她们的双眼。曾志紧紧地抱着女儿,泪流满面。 她回想起与陶铸相濡以沫的岁月,一幕幕往事如电影般在脑海中闪现。 年轻时在延安的相识,在战火纷飞的年代里携手并肩;后来的分离与团聚,虽然聚少离多,但彼此心中的爱从未消减。 这个深爱了大半辈子的男人,就这样撒手人寰,再也无法与她相见了。 陶斯亮强忍着泪水,安慰着伤心欲绝的母亲。 这个出生时就与死神擦肩而过的女孩,曾经是父亲最疼爱的掌上明珠。 儿时与父母分离的苦楚,九死一生只为与他们团聚的艰辛,父亲的谆谆教诲,一幕幕场景浮现在陶斯亮的脑海中。 前不久,她还收到了父亲从北京寄来的信,嘱咐她要努力学习,将来做一名对社会有用的人。而现在,父亲却离她而去,再也无法牵着她的手,给予她人生的指引了。 消息很快传到了陶斯亮所在的第二军医大学。师生们纷纷向这个失去父亲的女孩表示慰问,大家都为失去了一位革命前辈而感到悲痛。 陶斯亮强忍悲伤,一边安慰母亲,一边与学校请假,准备回北京参加父亲的追悼会。 悲恸的消息,像一块巨石压在陶斯亮母女的心头。失去至亲的痛楚,是旁人难以体会的。但是,生活还要继续。 陶铸用他的一生,教会了女儿坚强、勇敢和对理想的执着追求。陶斯亮深知,最好的悼念,就是以父亲为榜样,把自己的一生奉献给党和人民的事业。 黑暗终会过去,曙光终会到来。 多少革命志士抛头颅洒热血,他们的牺牲和奉献,必将在后人的心中永志不忘。 时光倒流,让我们回到陶斯亮出生的那一天。 1941年,在延安,一个新生命的诞生本应是一件令人欢欣鼓舞的事情,但对于陶铸和曾志来说,这一天却充满了悲喜交加。由于难产,曾志在生下女儿后大量失血,差点丧命。所幸母女平安,陶铸抱着这个来之不易的女儿,心中充满了感激和疼惜。他暗自发誓,要给这个孩子最好的一切,无论是物质还是精神上的爱。 然而,革命的道路充满艰辛。 1945年,因工作需要,陶铸夫妇被调往东北。年仅4岁的陶斯亮,却只能被留在延安保育院。幼小的心灵无法理解父母为何要离她而去,每天都在思念和泪水中度过。陶铸和曾志虽然身在远方,但他们的心始终牵挂着女儿。他们通过书信不断鼓励女儿要坚强,要好好学习,将来做一个对社会有用的人。 几年后,一个令人揪心的消息传来。陶斯亮在杨叔叔的护送下,要从延安出发,去东北与父母团聚。这一路上,他们历经艰难险阻,几次与死神擦肩而过。但想到终于可以见到朝思暮想的父母,小斯亮的心中充满了期待和喜悦。当她终于扑进父母的怀抱时,泪水模糊了双眼。从此,这个曾经支离破碎的家庭,又重新团聚在一起。 60年代初,陶铸的工作调到了广东。一家三口终于可以团聚,开始了短暂而幸福的生活。他们一起游山玩水,在广州街头漫步,品尝地道的粤菜。最令人难忘的,是那张全家福的照片。三个人的脸上,洋溢着发自内心的笑容。那是一个温馨而美好的时光,也是一段弥足珍贵的记忆。 好景不长。1963年,陶斯亮考入上海第二军医大学,再次与父母分离。虽然远隔千山万水,但父女之间的感情从未减少半分。陶铸经常给女儿写信,嘱咐她要努力学习,关心她的生活起居。陶斯亮也会把学习和生活的点点滴滴写信告诉父亲,诉说她的喜怒哀乐。每次收到父亲的回信,都是她最开心的时刻。 年复一年,岁月如梭。1969年11月30日,噩耗传来,陶铸在北京105医院去世。对于陶斯亮来说,父亲不仅是生命的缔造者,更是她精神上的引路人。而现在,这个她最敬爱、最依恋的人,却永远地离开了她。悲痛之余,陶斯亮更加坚定了继承父亲遗志的决心。她要用自己的行动,来告慰父亲在天之灵。 从那一年起,每当清明节来临,陶斯亮都会在家中祭拜父亲。她会端详父亲的遗像,回想起父亲生前的点点滴滴。父亲的教诲,父亲的期望,父亲革命的精神,都已经深深地烙印在她的心中。她知道,最好的怀念,就是传承父亲的精神,在自己的工作和生活中发扬光大。岁月会抚平创伤,但亲情的羁绊,却永远不会消逝。陶铸,这个伟大的革命者,虽然离开了这个世界,但他的精神,他的品德,他对家国的赤子之心,都将永远活在女儿的心中。