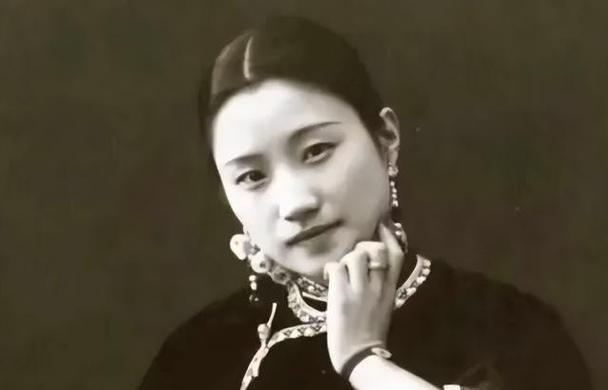

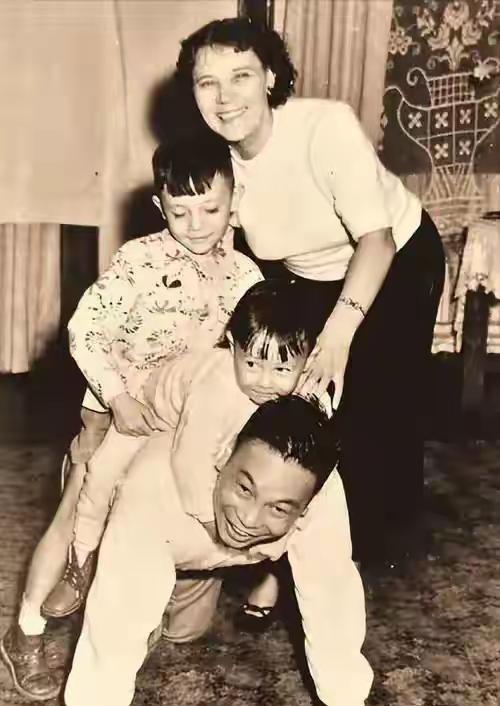

1922年,徐志摩欧洲游学期间,爱上了16岁的林徽因,于是,回家逼张幼仪打胎离婚。张幼仪不同意,并小心翼翼地说:“我听说有人因为打胎而死掉” 1922年,徐志摩在欧洲游学,25岁的他,迷上了才气纵横的16岁少女林徽因。这场“康桥之恋”让他神魂颠倒,以至于他火急火燎地跑回家,逼着刚刚怀上第二个孩子的妻子张幼仪打胎、离婚。 张幼仪当时都蒙了,她是个传统的女人,离婚这种事想都不敢想,更别提打胎了。她只能小心翼翼地反抗:“我听说有人因为打胎而死掉”。 徐志摩听了这话,非但没有半点心软,反而冷冰冰地甩下一句:“坐火车也会死人,难道你就不坐了?” 说完这话,他就真的“跑”了。 张幼仪怀孕四个月,丈夫不告而别,一消失就是七个月。她一个旧式女子,在异国他乡举目无亲,连法语都不会说。那段日子,她真的想过一了百了。但在《小脚与西服》这本书里她提到,是父母“身体发肤,受之父母”的教诲让她打消了念头。 她没有沉沦,先是投奔在法国的二哥张君劢,跟着刘文岛夫妇学法语,然后挺着八个月的大肚子,又转投到德国的弟弟。 1922年2月24日,张幼仪在柏林生下了二儿子彼得。 就在孩子出生一个星期后,消失了大半年的徐志摩,终于来信了。 这封信,成了压垮张幼仪的最后一根稻草,也成了她重生的第一块基石。 信里写了什么?通篇都是华丽的辞藻。徐志摩高喊着:“真生命必自奋斗自求得来,真幸福必自奋斗自求得来,真恋爱亦必自奋斗自求得来……”他把离婚拔高到了“彼此尊重人格”、“造福人类”的高度。 你听听,多高大上。 但他对那个刚出生一个星期、嗷嗷待哺的亲生儿子彼得,只字未提。 这封信让张幼仪彻底看清了眼前这个男人。他所谓的“爱”和“自由”,是建立在别人的痛苦之上的。她终于想明白了,这段婚姻,该结束了。 那么,徐志摩为什么这么着急呢? 在他的表弟、文史专家陈从周写的《徐志摩年谱》里,我们找到了答案:“林徽因在英,与志摩有论婚嫁之意,林谓必先与夫人张幼仪离婚后始可……” 看明白没?原来是“女神”林徽因开了个“期票”,说你得先离婚,我们才能谈。 徐志摩以为拿到了“爱的号码牌”,赶紧回去“清仓”,逼着张幼仪签了字。这是中国近代史上第一桩“文明离婚”。 1921年10月,林长民就带着女儿回国,并给她订下了梁启超的儿子——梁思成。 徐志摩竹篮打水一场空。 后来的故事大家也都知道,1931年,徐志摩为了赶去北平参加林徽因的演讲,搭乘的邮政飞机撞山失事,年仅34岁。 他死后,三个女人的反应截然不同。 陆小曼拒绝认领遗体,说这是假消息。林徽因最特别,她让梁思成从失事现场捡回一块飞机残骸,挂在卧室墙头,直到自己1955年去世。 林徽因后来给好友胡适写信坦白过:“这几天思念他得很,但是他如果活着恐怕我待他仍不能改变。也许那就是我不够爱他的缘故,也就是我爱我现在的家在一切之上的确证。” 她很清醒,她爱徐的才华,但她更爱梁思成能给的安稳家庭。 但今天,我不想多聊林徽因的“爱与不爱”,我最想聊的,是那个被徐志摩嫌弃是“乡下土 包子”的张幼仪,她后来干了什么。 离婚后,张幼仪没有怨天尤人,她留在德国,一边带孩子,一边进了裴斯塔洛齐学院专攻幼儿教育。可惜,二儿子彼得三岁时不幸夭折。 1926年,她学成归国。她先是帮公婆打理家产,后来出任上海女子商业储蓄银行副总裁,还开了云裳时装公司,成了上海滩有名的女企业家。徐志摩的父母始终只认她这一个儿媳,晚年都是她给养老送终。 但我觉得,她这辈子做得最“牛”的一件事,是关于她儿媳妇的。 1935年,张幼仪为长子徐积锴定下了婚事,对象是张粹文。 张幼仪看着这个年轻的儿媳,就像看到了当年的自己。她时常笑着对儿媳说:“我以前啊,总被人嫌弃是土 包子。” 她告诫儿媳:“女人只有不断提升自己,在婚姻中才可以掌握主动权。” 她给儿媳请了家教,学英文、德文、法文。刚开始儿媳觉得累,她就用自己的经历去“逼”儿媳进步。 1947年,儿子徐积锴要赴美留学。张幼仪做了一个让所有人震惊的决定。 她对儿媳张粹文说:“你和积锴一起去美国留学,你们的4个孩子,我替你照顾。” 后来,张粹文在美国特拉法根设计学院学成,成了一名优秀的设计师。 徐志摩当年用最刻薄的语言骂她是“小脚女人”,逼她堕胎,追求他所谓的“灵魂伴侣”。 而张幼仪呢?她没有在怨恨中沉沦,而是用一生完成了最深刻的“复仇”——她活成了丈夫最看不起的样子,却最终活成了自己最强大的样子。并且,她还用自己的力量,照亮了下一代女性的独立之路。 晚年的张幼仪,嫁给了一位苏医生,过得很幸福。她回忆往事时,笑着说自己一辈子都没搞清“爱情”是什么。 其实,她已经不需要搞清那个了。她用一生搞明白了,“自己”是什么。