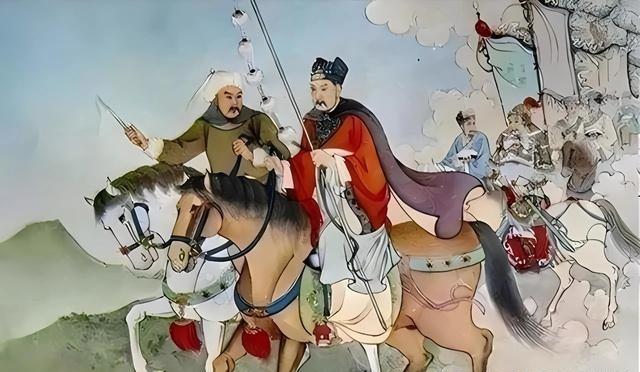

一国对外越软,跪外者就越多,历史是证实过这一现象的。比如苏武牧羊的气节被千古传颂。但是值得研究的是苏武不屈的气节是怎么来的?绝境中的意志靠什么支撑的?那是因为苏武背靠着的,是“谁敢杀汉使,汉军必定让谁亡国灭种”的强汉,也只有这样王朝,有“谁敢犯我,我必打谁”的雄烈之风,才会熏陶得出像苏武这样的人物。 说起这个事儿,得从老祖宗的那些陈年旧账聊起。历史上,国家对外硬气的时候,民众骨子里那股子倔劲儿就足,遇到事儿不轻易低头;反过来,要是朝廷总爱忍气吞声,跪舔外人,那底下人也就学着样儿,见到强敌先想怎么弯腰。不是空穴来风,这事儿在汉朝和宋朝身上表现得淋漓尽致。拿苏武来说,他那十九年北海边上放羊的坚持,不是天生的铁杆儿脾气,而是汉武帝那帮人用铁拳头砸出来的底气。反观宋朝,国力明明不差,却总在边境上赔钱买平安,养出一堆秦桧那样的家伙,宁可卖国求稳,也不愿硬碰硬。 西汉天汉元年,苏武作为中郎将,带着百来号人出使匈奴,本是去送礼安抚新单于的。结果赶上匈奴内乱,副使张胜卷入叛逃汉人虞常的阴谋,单于一气之下扣了整个使团。苏武不肯降,匈奴先关他进地牢,饿了十多天差点儿没命,后来扔到北海荒地,让他牧羊为生,说羊生小羊了再放人。整整十九年,他手里攥着那根节杖,没松过。为什么匈奴没直接宰了他?关键就在汉朝的军事实力。汉武帝前期,对匈奴那是真下狠手,卫青、霍去病两次漠北之战,杀得匈奴单于抱头鼠窜,损失几十万兵马,匈奴从此不敢南下。元朔二年,汉军出击,斩首两千多;元狩四年,又是霍去病率万骑直捣龙城,匈奴主力被打散。这股子威势,让单于投鼠忌器,生怕杀了汉使,汉军卷土重来,把他们整个儿灭了。苏武知道后头有这么硬的靠山,自然能咬牙扛住。不是他一个人牛,而是整个汉朝的对外政策养成了这种不屈风骨。汉廷不搞和亲赔款那一套,专讲实力说话,边疆将士和使臣都觉得国家硬,腰杆儿直。 这就引出个道理,国家对外越强势,底下人越有底气。汉朝那会儿,人口百万级,经济腾飞,铁器普及,骑兵机动性强,对匈奴的边境摩擦从来是先打再说。结果呢?匈奴从汉初的嚣张,到武帝后期只能求和,汉四郡直插漠南,匈奴单于还得派子弟入质。这样的环境,熏陶出苏武这样的忠臣,顺理成章。要是换成软蛋王朝,苏武早降了,或者直接被宰了,也没人敢报仇。历史书上,《汉书》里记着,苏武归国后,昭帝封他典属国,活到九十多岁,这不光是个人荣耀,更是汉朝对外硬气的活广告。 搁宋朝这儿,情况就反过来了。北宋真宗景德元年,对辽国签了个澶渊之盟,宋每年给辽银十万两、绢二十万匹,换来边境太平。辽国军力其实不如宋,宋有神臂弩、步人甲这些利器,人口钱粮天下第一,为什么还低头?朝廷里主和派占上风,怕打仗伤元气,宁可花钱买几年安静。结果呢?这岁币越给越多,到仁宗庆历四年,涨到银二十万两、绢三十万匹。辽人得寸进尺,边关小摩擦不断,宋军将士士气低落,边民见惯了朝廷忍让,骨头也软了。南宋更惨,高宗建炎四年,金兵南下,徽钦二帝被俘,宋廷南逃。赵构称帝后,本有岳飞、韩世忠这些猛将,北伐潜力大,可主和派抬头,秦桧上台后主导绍兴和议。 秦桧这人,早年是抗金派,靖康之变时任御史中丞,反对向金割地,还上书乞存赵氏宗室。可被金俘三年,回来就变卦,建议南自南、北自北,宋金签的绍兴十二年和约,宋称臣、岁贡银二十五万两、绢二十五万匹,还把三镇让给金。秦桧为稳固权位,陷害岳飞,编出“莫须有”罪名,杀了岳飞和张宪,罢免韩世忠、张俊这些主战将领。宋金关系表面太平,可金人视宋为附庸,边境上动辄敲诈,宋军北伐机会全丢了。秦桧专权十八年,死后被罢官追夺赠谥,可那股子跪外风气,已经渗到骨子里。宋朝臣子见金人来,先想怎么赔礼,哪还有苏武那股子硬气? 宋朝的教训,就在于国力强却政策软。北宋人口八千万,经济占世界一半,辽国游牧经济远不如,可朝廷总信“以和为贵”,不愿动刀兵。结果,辽金这些游牧政权尝到甜头,越发嚣张。南宋开禧北伐时,韩侂胄想翻盘,可金人反扑,宋丢淮南,赔款加倍,和议更屈辱。这样的王朝,出不了苏武,顶多出几个秦桧,卖国求荣。历史事实摆着,《宋史》里秦桧传记写得清清楚楚,他从抗金转主和,靠的就是迎合高宗怕战的心理,换来权倾朝野。老百姓呢?边疆百姓见朝廷年年贡银,慢慢就认命了,气节?谈何容易。 放到当下,这道理还管用。中国这些年外交走独立自主和平路线,不搞霸权,不赔款让地,但遇到事儿讲原则。南海仲裁案,美菲搅局,中国海军巡航常态化,维护主权,民众看在眼里,自信心水涨船高。钓鱼岛争端,日方挑衅,中国海警船直面,外交部回应硬气,网上支持声一片。反观一些小国,外交总低三下四,国民也爱抱怨内政,外强中干。