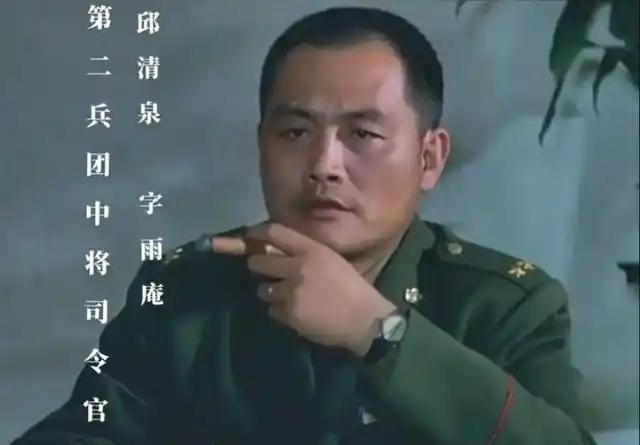

1949年,国军中将邱清泉被击毙后,他的妻子叶蕤(ruí)君来不及哀痛就慌不迭地带着孩子们南逃台湾,没想到在逃到福建时,次子邱国渭却选择留在大陆,要知道邱清泉犯有累累罪行,他不怕到父亲牵连吗?他的结局又如何呢? 1949年春,邱国渭站在福建码头,望着远处的船只驶向台湾,叶蕤君紧握路条,不断催促孩子们登船,长子、幼女都依附在母亲身边,只有次子邱国渭停在原地。 他没有再往前,也没有回头,人群推搡着,他被挤到岸边,目送母亲那一艘船逐渐消失,那一刻,命运的岔口已经形成。 邱清泉生前是国军中将,出身黄埔,手握重兵,曾是蒋介石最信任的将领之一,他带兵作战多年,先后参与剿共与对日作战。 淮海战役爆发时,邱清泉奉命率部增援,却陷入重围,那场战役让他彻底失去退路,1949年初,他在突围中被击毙,尸体无存,消息传到上海后震动整个国民党高层。 邱国渭听闻父亲战死时正在圣约翰大学图书馆查资料,他放下笔,整个人僵在原地,父亲的死,不仅意味着家庭的崩塌,也意味着身份的坠落,从此,他不再是学生,而成了“战犯之子”。 随着形势急转直下,邱家被迫撤离,叶蕤君带着几个孩子从上海南下,一路颠簸,沿途逃难者成群,物资紧缺,秩序混乱。 叶蕤君知道只要能到台湾,就还有一线生机,可在福建的最后关口,邱国渭却不再前行,解放军进入城镇后并未滥杀,也未追捕。 他亲眼看见他们恢复粮站、维持秩序,那种与传闻中截然不同的情形让他犹豫,邱国渭反复权衡,既担心身份暴露,又害怕再度漂泊,母亲催促他上船,他却站在码头边迟迟不动。 叶蕤君知道他主意已定,强行带走只会出事,最终,她抱着最小的女儿上船,留下了次子在岸,邱国渭选择留在大陆,那时他没有明确打算,只觉得逃亡之外,或许还能继续求学。 他回到上海,投宿在同学家中,靠翻译外文资料维持生活,几个月后,他重新回到圣约翰大学完成学业,那段时间他时常被传唤核实身份,学校也对他保持警惕,他不多言,只埋头念书。 毕业后,上海图书馆筹建,亟需外文资料整理人才,邱国渭凭借语言功底被录用,负责采编与编目,工作初期,没人愿意与他多往来。 大家都知道他的出身,邱国渭从不辩解,也不解释,只是安静工作,几年后,凭借严谨和勤勉赢得信任。 叶蕤君抵达台湾后,生活艰难,寄宿在军眷区,最初几年,她多次托人捎信,让儿子设法来台,邱国渭收到信,却无从回信。 两地之间封锁加严,信件难以传递,后来,叶蕤君再无音讯,邱国渭依旧在夜里写信,把信封叠好锁进抽屉,那是他唯一的寄托。 1950年代中期,他在图书馆内地位逐渐稳定,结识同事袁佩芸,两人结婚后在上海落户,生活虽不富裕,却算平稳,邱国渭珍惜这份平静,不提过往,不谈父亲,也不参与政治,图书馆的同事称他为“最守规矩的人”。 1966年运动开始,邱国渭再次被卷入风暴,他的家世被翻出,旧档案被公示,成为“重点批判对象”,在单位的批斗会上,邱国渭被迫下跪,遭到侮辱。 家中也被抄查,妻子被下放,三个女儿由他独自照料,邱国渭没有反抗,每日服从劳动安排,夜里带孩子识字。 数年后形势转变,图书馆重新启用专业人员,邱国渭被召回原岗位,再次从事外文资料分类,那时他已年过四十,头发花白,却依旧认真对待每一本书。 学生实习时常向他请教,他不多言,只用行动教他们如何细致工作,渐渐地,他成为业内公认的编目专家。 上世纪七十年代末,政策调整,邱国渭获得探亲许可,他前往美国,与多年未见的亲人短暂团聚,母亲叶蕤君已年迈,卧病在床,见到儿子时泣不成声。 邱国渭陪母亲数月后按时返回,第二次探亲时,他带着长女去美国,同样按时回国,第三次赴美探亲,邱国渭携小女同行,那年他已接近退休,出发前,他向同事告别,说要带女儿去看望亲人。 那是他最后一次离开上海,此后,他再未归来,有人说他定居美国,也有人说他在母亲病逝后迁居他处,档案中再无记录。 邱国渭留给上海图书馆的是上千册外文书的分类与目录,他编制的索引长期被沿用,签名端正,笔迹工整,没人再提他的出身,只有熟悉他的同事偶尔提起,说他始终安静、尽责,从未抱怨。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:我所知道的邱清泉之子邱国渭——知网)