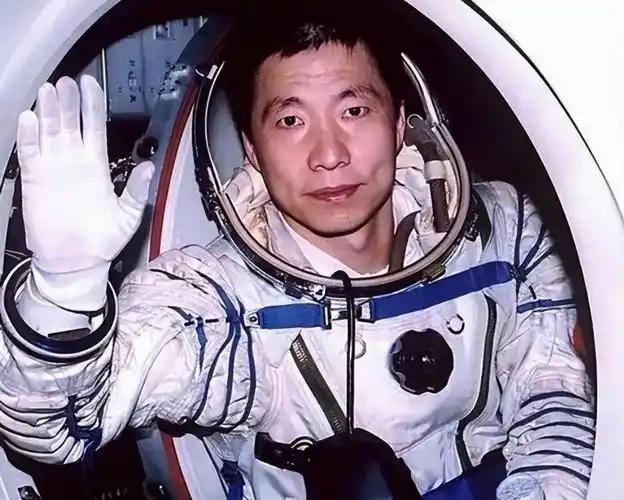

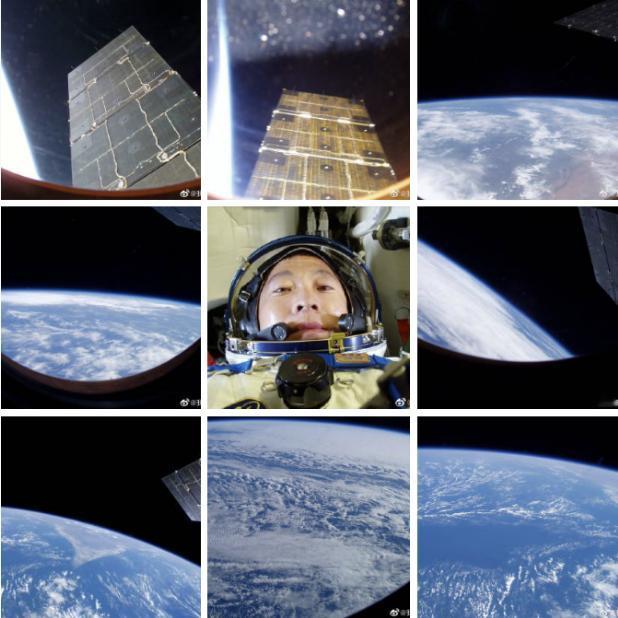

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球,就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 2003年,神舟五号发射升空,可当火箭刚飞到30公里高时,却突然开始剧烈抖动,那不是普通的晃,是能把人五脏六腑都震移位的低频共振,整整持续了26秒。他后来回忆说,当时感觉自己像被塞进了滚筒洗衣机,连呼吸都跟着颤,甚至能听见自己骨头缝里,传来的酸痛声,那时候脑子里就一个念头:“可能要不行了”。 可即便这样,他还死死盯着仪表盘,把振动的频率、持续时间全记在心里。后来工程师就是靠这些一手数据,才在神舟六号上改了18处设计,彻底解决了这个“能要命的8Hz振动”问题。 不光是共振,返回的时候更惊险。他坐在返回舱里,突然看见舷窗玻璃上裂了道缝,那时候谁也不知道是啥情况,万一舱体漏气,在太空里就是死路一条。他强压着慌,一边跟地面汇报,一边盯着裂缝看,直到后来才搞清楚,是外面的防热涂层剥落时,蹭到了玻璃,但没伤到舱体。可落地的时候又出了岔子,返回舱冲击力太大,里面的耳麦直接飞出去,划了他嘴角一下,等搜救队员打开舱门,看见他嘴角挂着血,还笑着说“我没事”。 再就是,还有个事儿,他在太空里听见了“敲门声”。不是幻觉,是真真切切的,像有人用指节轻轻敲舱壁,一下一下的,在寂静的太空里特别清楚。他当时没慌,还专门记了什么时候响、响了几下,返回后跟科研人员说,大家查了半天,飞船结构没毛病,设备也没故障,这谜团一直搁了13年,直到2016年才解开。 原来是飞船在太空里受冷热交替影响,金属外壳轻微变形,相互摩擦才发出的声音。现在说起来像个小插曲,可当时谁也不知道是啥,换个人说不定早慌了神,他却能冷静记录,这就是老航天人的劲儿。 为啥后来不让他再飞了?首先是国家真舍不得。你想啊,他是中国第一个进太空的人,手里攥着太多独家经验。哪种情况下会出啥问题、身体该怎么应对、太空里的细节该注意啥,这些不是书本上能学来的,是用命试出来的。苏联当年就是没保护好加加林,让他还想飞,结果后来飞机失事没了,成了永远的遗憾。中国吸取了这个教训,觉得把他留在地面上,比再让他冒一次险更值。他能教更多年轻航天员,能帮着完善训练体系,这比一次飞行的价值大多了。 再就是,身体确实扛不住了。别看他后来体检报告说“正常”,可太空那地方不是闹着玩的。微重力环境会让骨头里的钙流失,辐射会悄悄伤DNA,这些损伤不是立马能看出来的,是慢慢积累的。他自己也说过,后来搞训练的时候,离心机转到8个G,虽然还能保持心跳70多下,可下来之后,腰得缓好一会儿才能直起来,不像年轻时候那样扛造了。不是他不想飞,是身体实在不允许,航天员选拨比挑飞行员还严,一点隐性损伤都不能有,不然上去就是风险。 有人说“这不是浪费吗?这么有经验的人,不让飞多可惜”,可其实他后来干的事,比再飞一次重要多了。他成了中国载人航天工程副总设计师,手里管着航天员选拔和训练,第四批航天员里有科学家、有工程师,甚至还有外国学员,这些多元化的标准,都是他牵头定的。他还搞了个太空医学研究中心,专门研发对抗太空辐射的食品、能保护骨头的装备,现在航天员能在空间站住半年,背后就有他当年积累的经验在里头。 他自己其实也想再飞。2023年新华社采访他,他说每次看见战友们穿着航天服出征,自己心跳还会加速,“要是国家需要,我随时能上”。可现实摆在那儿,航天员黄金年龄是30到45岁,他现在都58了,就算体能还能凑活,太空任务强度那么大,长时间失重、高强度工作,身体根本扛不住。他心里清楚,航天是个接力赛,自己跑完了第一棒,就得把棒交给年轻人。 现在他的文章《太空一日》编进了初中语文课本,多少孩子读着他的经历,心里种下了航天的种子。去年神舟十六号返回,他去东风着陆场接人,看见景海鹏他们安全出舱,他眼眶红了,说“这就是传承”。其实他没离开航天,只是换了个方式,从“飞天英雄”变成了“铺路石”,把自己的经验、教训,都变成了后来者的阶梯。 说真的,杨利伟不再登天,不是“退下来”,而是中国航天成熟的标志。从当年“一人一天”的冒险,到现在“天宫空间站”的稳定运行,我们不再依赖某一个人的“孤勇”,而是有了完整的体系、科学的流程。他的价值,早就不止于“第一个进太空”,更在于他把自己的经历变成了中国航天的“教科书”,让后来的航天员少走弯路,让中国航天走得更稳。 参考资料:澎湃新闻

![我的天哪[笑着哭][笑着哭]!刷到宇航员的手,真的瞬间破防了!那双手看着不像在太空“](http://image.uczzd.cn/6096296648517996152.jpg?id=0)