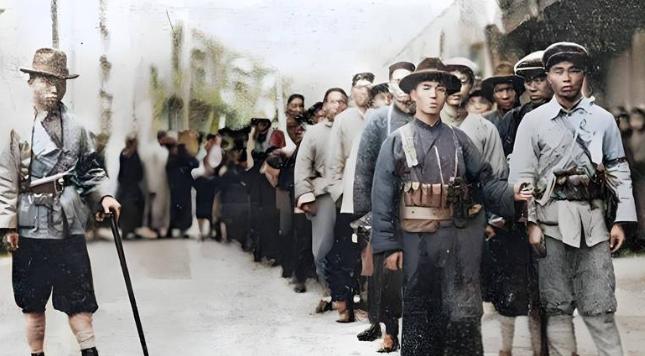

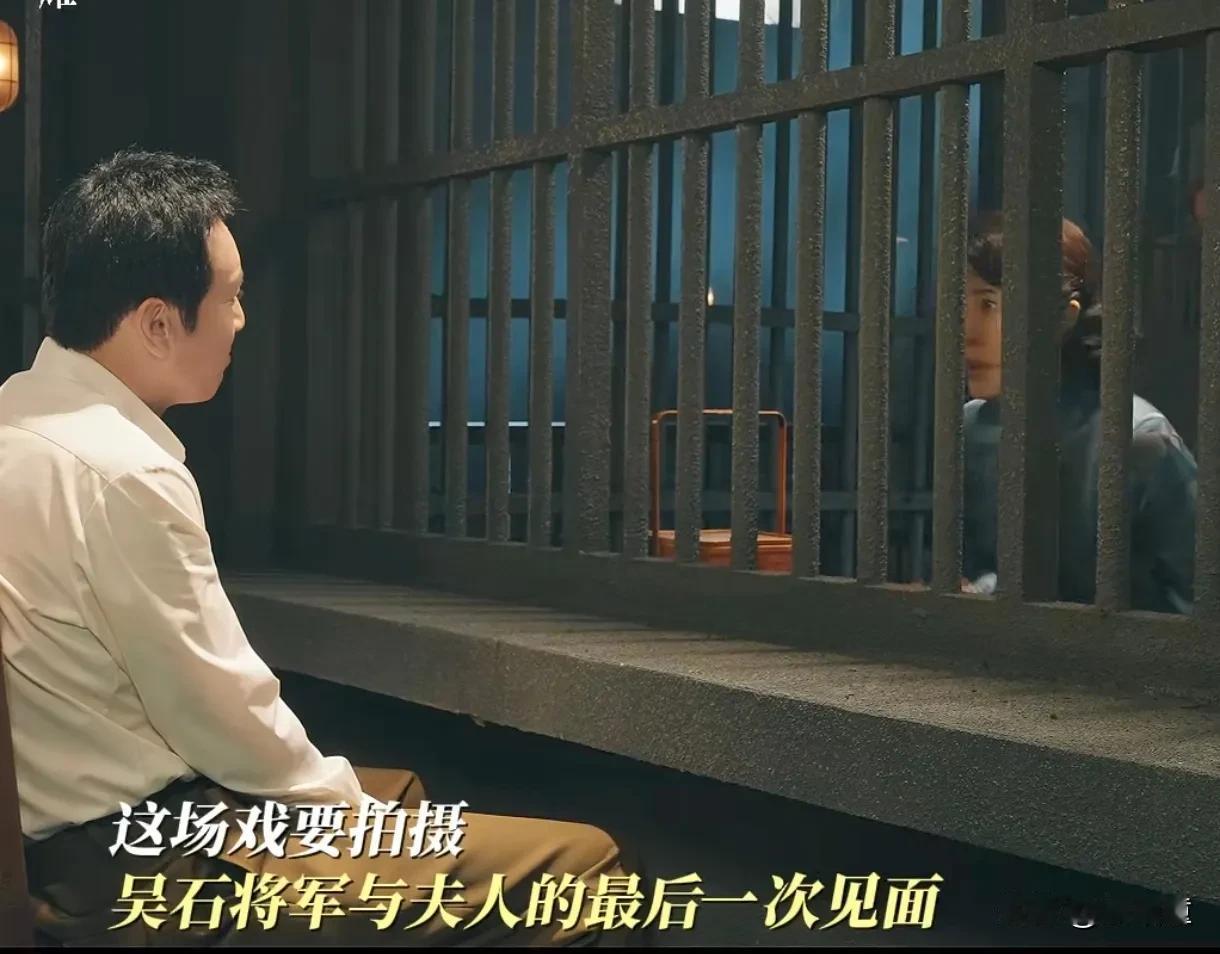

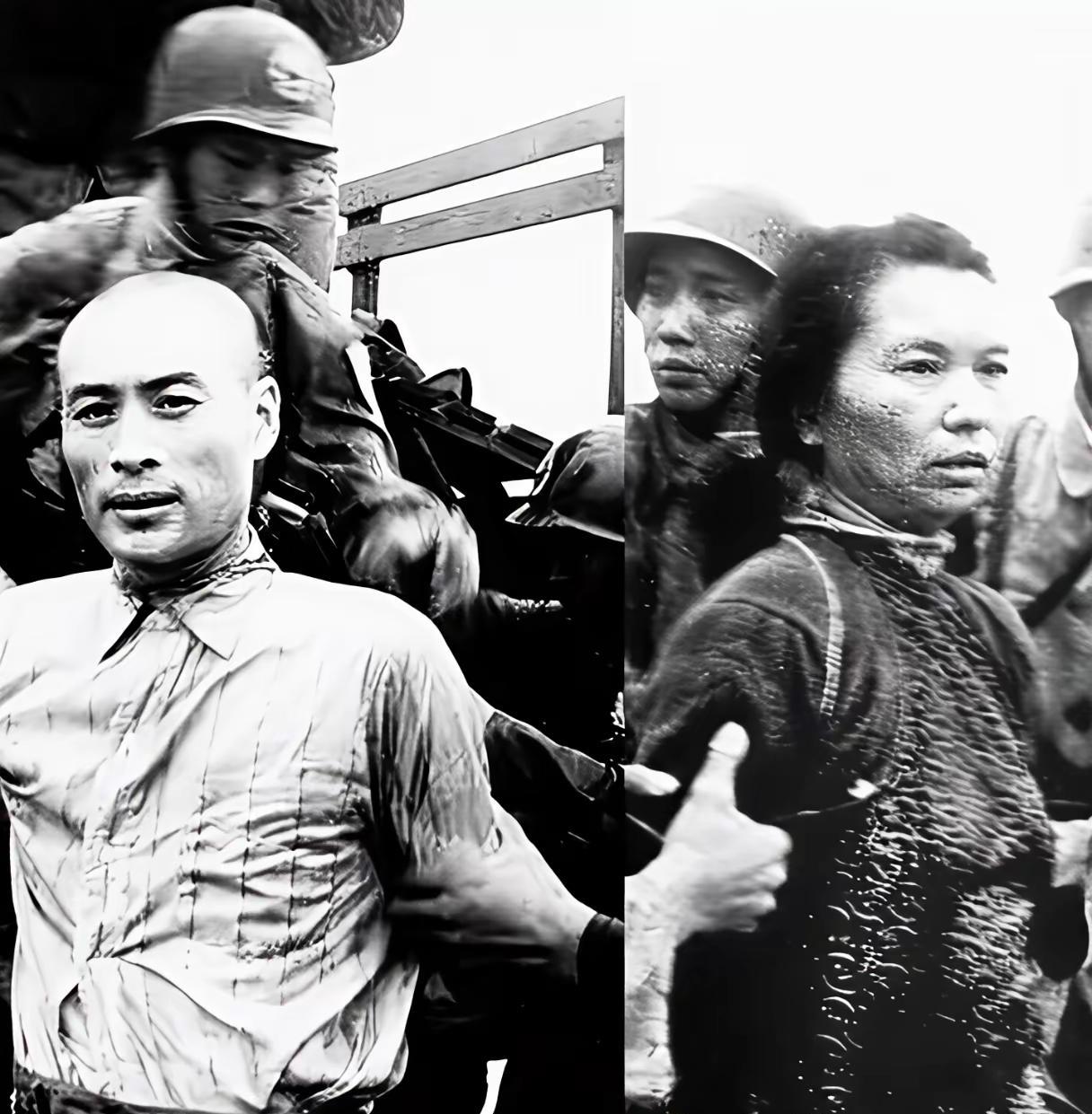

1947年地下党被处决前婉拒房东送的断头饭:“我吃不下”,房东弯腰轻声说:“这碗饭你必须吃,还得慢慢吃、好好吃!”[无辜笑] 当时夏天的淮安城,街头巷尾都能看到持枪巡逻的还乡团,他们逐户搜查,见到可疑的人就抓,听说谁家跟共产党有牵连,全家都要被拖出来审问,城里的气氛压抑得像要下雨的天。 李凤岐那天傍晚在城东送情报,刚出巷子就撞上了一队还乡团,他想绕路,已经来不及了,对方冲上来按住他,在他衣服夹层里搜出了密写的纸条。 审讯室里,还乡团头目用烧红的铁条烫他的后背,逼他说出联络人的名字。李凤岐咬紧牙关,一个字都不肯吐,折腾了三天三夜,他身上已经没有一块完整的皮肤,人瘦得脱了形。 第四天上午还乡团队长踢开牢门,冷笑着说:“不说是吧?明天早上送你上路。”李凤岐靠着墙角,连抬头的力气都没有了。 当天夜里他被转移到城南一处破旧的民宅,这是还乡团临时征用的地方,房东叫吴必荣,四十来岁,种了半辈子地,两个持枪的士兵把李凤岐推进屋,反手锁上门,自己在院子里摆桌喝酒去了。 天快黑的时候,吴必荣端着一个粗瓷碗走进来,碗里盛着半碗高粱米饭,上面压着几片咸菜,他把碗递给李凤岐,压低声音说:“吃吧,慢慢吃。” 李凤岐看着这碗饭,知道这是所谓的“断头饭”,他摇摇头实在吃不下。吴必荣又推了推碗,眼神里有种说不出的急切:“你得吃,一定要吃完,慢慢吃。” 李凤岐接过碗,刚要往嘴里送,忽然觉得碗底硌手,他低头一看,碗底用破布裹着一把铁铲,大约有手掌长,铲头磨得很薄,他猛地抬头看吴必荣,对方已经转身出门了。 院子里两个士兵喝得正起劲,猜拳声一阵高过一阵,李凤岐握着铁铲,看向房间角落那堵土墙,这房子是老式的土坯房,墙体是黄土夯实的,他有了主意。 他故意把饭粒撒在地上,趴下身去捡,实际上是在查看墙根的结构,墙体因为年久失修,底部已经有些松动,正好可以下手,外面酒桌上的声音更大了,有人开始唱小曲。 李凤岐把铁铲藏在袖子里,挪到墙角坐下,他先用手指抠松表面的浮土,然后才小心翼翼地用铁铲一点点往里挖,每挖几下就停住,侧耳听外面的动静,土墙受潮后变得又硬又黏,铁铲戳进去,发出细微的“沙沙”声。 半夜时分外面终于安静下来,李凤岐加快了速度,但不敢用力过猛,他把挖出的土用衣服兜住,小心地撒在屋里各个角落,手上磨出了血泡,破了又结痂,痛得钻心,他咬着牙继续挖。 最难的是挖到墙体中间的时候,那里的土夯得最结实,铁铲每进一寸都要费很大力气,李凤岐已经三天没怎么吃东西,体力快撑不住了,眼前开始发黑,他停下来歇了会儿,喝了几口房间里的凉水,又继续挖。 天快亮的时候,铁铲终于戳穿了墙体,外面的凉风灌进来,李凤岐整个人都清醒了,他加快速度,把洞口扩大到能钻过一个人,扒开最后一层土,他看到了外面巷子里的青石板路。 天边刚露出鱼肚白,巷子里还没人走动,李凤岐钻出洞口,站起身时腿都软了,他顺着墙根摸到巷口,趁着晨雾弥漫,消失在城南的小路上。 三天后他找到了组织,他带回的情报里,有还乡团在城里的据点分布,有他们的武器存放地点,还有几个暗藏的特务名单,这些信息在后来淮安城解放时发挥了关键作用,解放军进城那天几乎没遇到什么抵抗。 吴必荣那天早上装作什么都不知道,士兵发现人跑了,把他抓起来一顿毒打,问他是不是通风报信,吴必荣就说自己只是送了碗饭,其他什么都不清楚,还乡团找不到证据,又急着四处搜人,只好把他放了。 解放后当地政府在查证功臣的时候,李凤岐提到了这件事,工作人员找到吴必荣,他正在自家地里锄草,听说要给他记功,吴必荣摆摆手说:“没啥大不了的,换谁都会这么做,那小伙子一看就是好人,不能让他白白送死。” 这件事后来被记录在淮安地方志里,只有简单的几行字,但在那个年代,这样的事其实不少,有人冒险送情报,有人掩护伤员,有人提供藏身之所,他们不是什么大人物,很多人到死都没留下名字。 历史书上写的都是大战役、大人物,但真正改变历史的,往往是这些不起眼的瞬间,一碗饭,一把铁铲,一个普通农民的选择,就能让一条命延续下去,让重要情报送出去,让更多人看到希望。 网友们敬佩不已: “这房东真是胆大心细,用一碗饭救了条人命,看得我手心直冒汗!” “细节太震撼了,居然把工具藏在饭里,这才是真正的智慧勇气双全。” “现在才知道淮海战役背后还有这么多惊心动魄的故事,致敬平凡英雄。” “最感动的是房东明明怕得不行还硬着头皮演戏,这种伪装才最真实。” “建议把这件事拍成微电影,比很多抗日神剧真实多了。” “看到挖墙那段简直不敢呼吸,这才是真实的历史惊魂时刻。” 如果换作是你处在房东的位置,在那种危险环境下,你会冒险救人吗? 官方信源:中国共产党新闻网