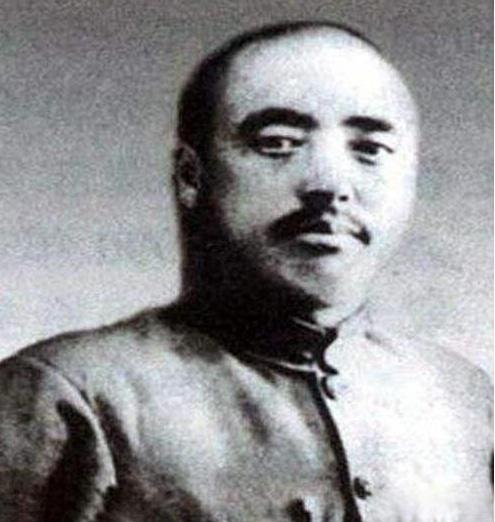

平庸的国军总司令顾祝同:从未在战场上驰骋,最大优点是长寿 顾祝同,江苏涟水人,有个外号叫“顾墨三”。不是说他肚子里墨水多,而是传闻他批阅文件,翻来覆去就那几个词:“照办”、“缓办”、“不办”,磨磨蹭蹭,像墨汁一样黏糊。这外号听着像个笑话,却精准地概括了他一生的行事风格:谨慎、听话、绝不冒头。 他跟蒋介石是保定军校的校友,算是学弟。从黄埔军校当战术教官起,他就牢牢抱紧了蒋介石这条大腿。东征、北伐,他都跟着干,仗打得不算出彩,但胜在忠心耿耿,老蒋指哪儿他打哪儿,从不问为什么。这种“指哪打哪”的忠诚,在蒋介石眼里,比什么军事天才都金贵。 最能体现他政治嗅觉的,还得是西安事变。当时蒋介石被扣,南京乱成一锅粥,何应钦主张武力讨伐,恨不得立刻派飞机去炸西安。顾祝同手握重兵,驻扎在潼关一带,位置关键得很。何应钦连发电报让他出兵,他呢?就用上了他的“墨三”绝技——“拖”。今天说粮草不济,明天说军心不稳,总之就是按兵不动。 他心里跟明镜似的,这事儿太大了,站错队就是万丈深渊。最终,事变和平解决,何应钦碰了一鼻子灰,而顾祝同这种“稳重”,反而让蒋介石觉得他顾全大局,更加信任。 抗战爆发,顾祝同被委以重任,担任第三战区司令长官,坐镇东南。按理说,这是他证明自己军事才能的绝佳机会。可纵观八年抗战,第三战区的战绩实在平平无奇。他奉行的基本就是“持久防御”,说好听点是保存实力,说难听点就是避战保地盘。很少能听到顾祝同指挥哪场惊天动地的大捷,他就像战场上的一个“隐形人”,稳稳地守着自己的一亩三分地。 然而,就是这么一个在抗日正面战场上表现平庸的司令官,却干出了一件让整个民族蒙羞的事——皖南事变。1941年1月,新四军军部九千余人奉命北移,途经安徽泾县茂林地区时,遭到顾祝同指挥的七个师八万多人的包围袭击。新四军将士浴血奋战,终因寡不敌众,大部分壮烈牺牲,军长叶挺被俘,副军长项英遇害。 在外敌当前,本该枪口一致对外的时候,顾祝同却将屠刀挥向了同胞。这一笔,成了他一生都洗刷不掉的污点。他或许可以说这是执行“最高指示”,但在历史的天平上,无论出于何种理由,这种行为都是对民族大义的背叛。他不是在战场上与日寇驰骋的猛将,却在对付友军时显得“果决”和“高效”,这本身就是对他军事生涯最大的讽刺。 到了解放战争,顾祝同更是官运亨通,一路做到了陆军总司令、参谋总长。可他的指挥水平,也在这场真刀真枪的较量中,被扒了个底朝天。他策划的几次大规模进攻,几乎都以惨败告终。 最经典的莫过于孟良崮战役。1947年5月,国军精锐中的精锐、整编74师被粟裕指挥的华野部队死死围困在孟良崮。师长张灵甫是员悍将,但陷入重围,急需外围友军支援,上演“中心开花”。 负责统一指挥外围十几个整编师救援的,正是陆军总司令顾祝同。他手握几十万大军,对着地图指指点点,命令各部“火速驰援”。国军各部队派系复杂,各有各的小算盘,谁也不愿拼死去救张灵甫,都想保存实力。顾祝同作为总司令,拿不出任何有效手段来协调、驱使这些部队。他的命令成了一纸空文,只能眼睁睁看着张灵甫的74师在炮火中灰飞烟灭。 有人说,张灵甫是被队友坑死的。这话没错,但根子上的“坑王”,不就是这位协调无方、指挥无能的总司令吗?他坐在徐州的指挥所里,更像一个无奈的调度员,而不是一个能掌控战局的统帅。 1949年,国民党兵败如山倒,顾祝同指挥的最后一支部队在大陆被全歼,他自己则灰溜溜地逃到了台湾。到了台湾,蒋介石不仅没追究他的责任,反而继续委以重任,让他当“部长”、战略顾问。 蒋介石身边需要这样的人。白崇禧、薛岳这些能打的悍将,个个桀骜不驯,老蒋用着不放心。而顾祝同,一辈子最大的优点就是“听话”和“忠诚”。他没有什么野心,也没有什么惊天动地的才能,对蒋介石的命令,无论对错,都坚决执行。在风雨飘摇的晚年,蒋介石身边最需要的,恰恰就是这种没有威胁的“老实人”。 于是,那些曾经在战场上叱咤风云的将领,要么战死,要么被排挤,要么郁郁而终。而平庸的顾祝同,却安安稳稳地活了下来,而且活得相当长久。他看着当年的老对手、老同僚一个个凋零,自己却在台湾的各种活动中频频露面,享受着元老的尊荣。 1987年,顾祝同病逝,享年94岁。他的一生,从未像卫立煌那样有过扭转战局的壮举,也不像薛岳那样有过“天炉战法”的神来之笔。他的军事生涯,就像一杯温吞的白开水,平淡无奇。但他却凭借着对权力规则的精通和对最高领袖的绝对顺从,走完了漫长而“成功”的一生。

A 滚筒哥

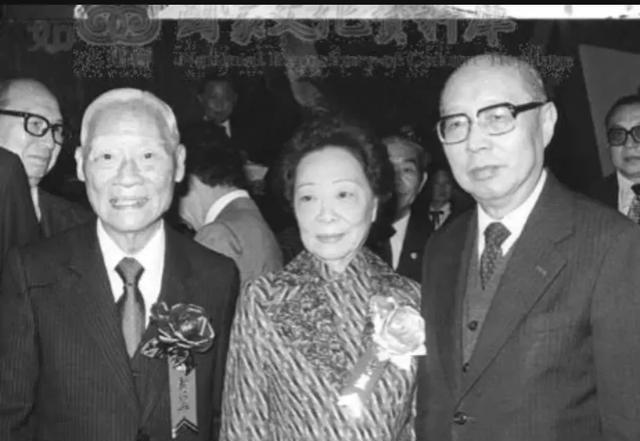

国民党几个核心人物都是废物[静静吃瓜]