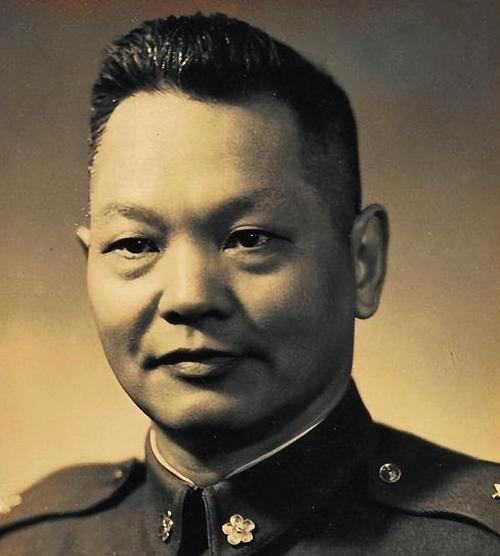

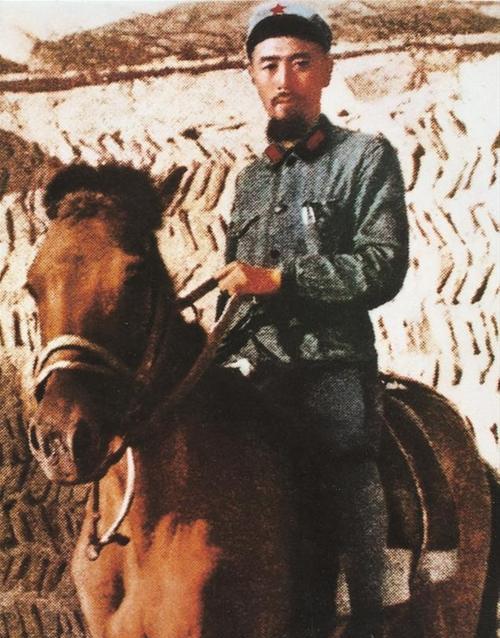

1937年寒冬,地主王学文开门见个红军女兵,对方竟塞来婴儿!他明知藏红军后代会惹杀身之祸,为何还冒险收留? 1950年春天,甘肃临泽县土路上,一辆牛车在走。 车后座中年女人不时探身张望,身边少年攥着枚银锁,“继曾” 二字清晰。这少年就是王继曾,他不知道此行要见 13 年的恩人,还要解身世之谜。 这事得回到 1937 年初的寒冬。 正月,临泽积雪没过膝盖。地主王学文和妻子在堂屋火炉边算农活,家里能吃饱穿暖,日子安稳。 突然,敲门声打破平静。 王学文皱眉:“这鬼天气谁串门?” 妻子说:“许是风雪,别管。” 可敲门声没停,透着急切。 王学文开门,寒风灌进领口。雪地里没人,脚边响动传来,才见缩着个穿军装的姑娘 —— 棉衣冻硬,嘴唇青紫。 王学文见过逃荒的,却没见过红军女兵。前几天镇上说,红军在高台打败仗,马家军在搜捕。他知道收留会惹祸,但探到姑娘还有气,没法走。 平时精打细算的王学文,俯下身,费力地把女兵扛在肩上。进屋后才发现,女兵怀里好像藏着硬东西,隔着棉衣都能摸到温热。 火炉的暖意慢慢驱散了女兵身上的寒气。半个时辰后,她的睫毛轻轻颤了颤,睁开了眼。 看到王学文夫妇这两个陌生人,她没慌。反而挣扎着坐起来,解开衣襟,露出一个被体温焐热的襁褓。 “王大哥,求您救救这孩子。” 女兵的声音嘶哑,几乎听不清,但语气很恳切。 王学文夫妇这才看清,襁褓里是个刚出生没多久的婴儿。婴儿小脸冻得通红,却还在安稳睡着。 “你怎么知道我姓王?” 王学文心里一惊,下意识打量对方。 眼前的女兵面色苍白,眼神却很坚定。她抹了把冻裂的嘴唇:“我叫吴仲廉,是红九军的。镇上大婶说您是善人,求您发发慈悲。” 她说着,怀里的婴儿动了动。吴仲廉立刻低头轻拍,那动作里的母爱,让王学文妻子的心一下软了。 接下来的对话,让王学文夫妇很震惊。 吴仲廉断断续续地说,她的丈夫曾日三是红军高级指挥员,现在正在前线指挥战斗。 孩子是在行军途中生的。部队缺粮少药,连伤员都养不活,更别说这个要吃奶的婴儿。 吴仲廉的眼泪终于掉了下来,含泪说道:“马家军悬赏捉拿红军家属,孩子跟着我就是死路一条。老百姓都吃不饱,我们不忍心再添负担,只有您这里或许能让孩子活下来。” 她从贴身口袋里摸出半块青稞饼,这是孩子仅有的口粮:“这孩子还没取名,您就当积德,给条活路吧。” 王学文看着妻子已经把婴儿抱在怀里喂奶,心里清楚这意味着什么。 当时临泽一带刚经历高台战役惨败,红军伤亡惨重,马家军正在疯狂搜捕幸存者。收留红军后代,就等于和当局作对。 但妻子说的 “都是娘生的”,让他下了决心。 他不知道,这个看似普通的女兵,其实是参加过古田会议的老革命。她的丈夫曾日三,正带着部队在倪家营子和敌军血战。 吴仲廉在王家休养了两天,期间总是抱着孩子默默流泪。 临走那天清晨,她对着熟睡的婴儿深深鞠了一躬。转身时对王学文说:“如果孩子能长大,就告诉他父母是为穷人打仗牺牲的。” 这句话,王学文夫妇记了一辈子。 看着吴仲廉消失在风雪里的背影,没人想到,这是他们和孩子生母的第一次见面,也是最后一次。 几个月后,曾日三在红柳园子战斗牺牲,吴仲廉突围被俘,国共合作后才释放。 王学文琢磨半宿,给孩子取名 “继曾”,盼他继承父亲骨气,也记着善举。王家自己孩子刚满周岁,妻子熬糊糊先喂王继曾,再喂亲儿子。粮食紧,王学文宁可自家少吃,也要俩孩子活。 乡邻劝他送孤儿院,他反驳:“啥红军白军,首先是人!” 王继曾七岁,王学文送他读私塾。有人问身世,他就说是远房亲戚的孩子,把银锁藏箱底。 1949 年深秋,浙江寄来一封信,是已成浙江省委委员的吴仲廉找人打听消息。干部找到王家,王学文见信上 “吾儿继曾”,老泪纵横,取出银锁。 王继曾离开临泽,全村送行。吴仲廉托人带来钱和牛车,王学文只收牛车:“养孩子不是做生意”,钱换粮分给贫困户。 1950 年春天,吴仲廉带王继曾回王家。王学文夫妇认不出高壮的少年,王继曾跪下磕头,俩家庭命运再交织。 之后每年,王继曾带妻儿探亲,吴仲廉常寄茶叶布料。这段情成了临泽佳话。