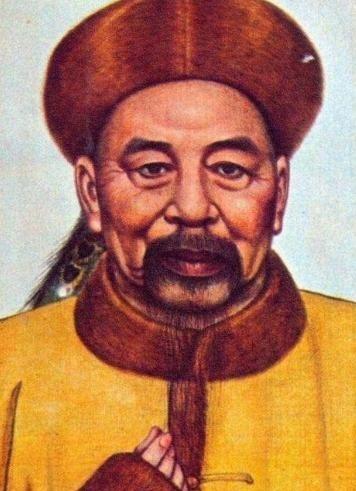

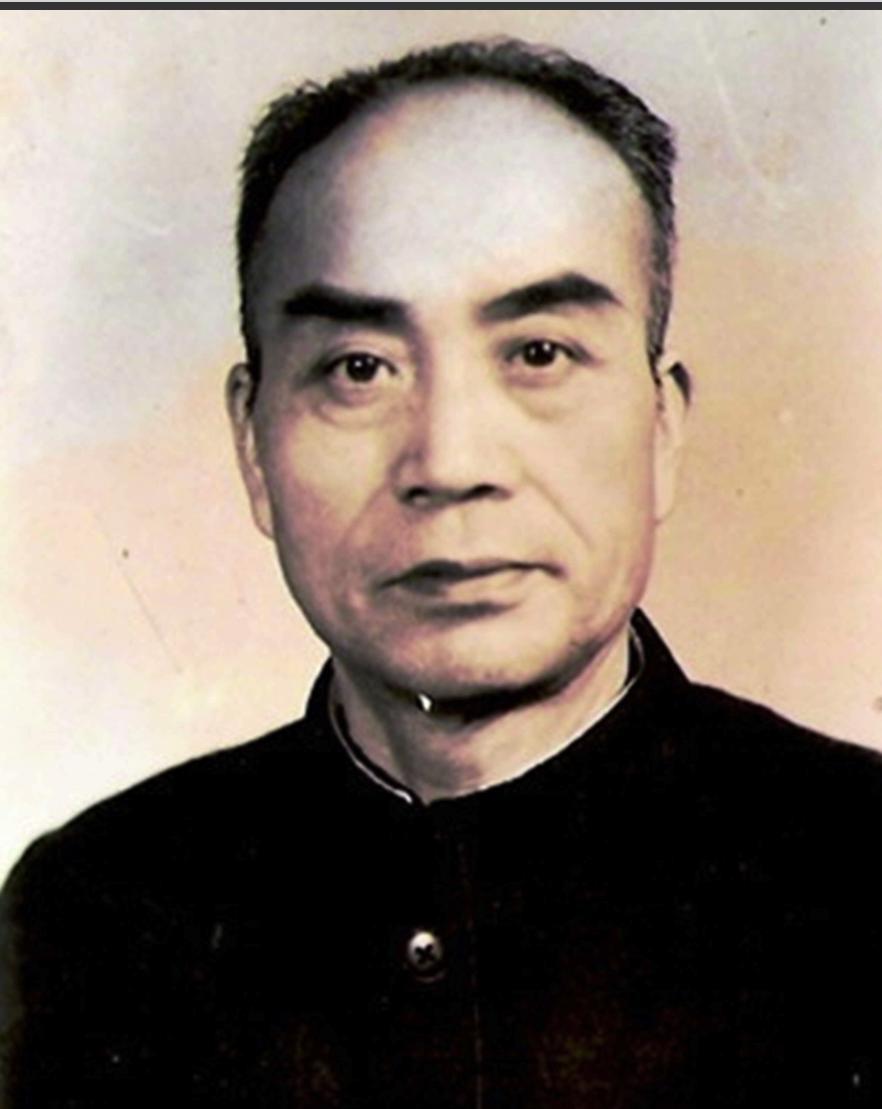

1949年新中国成立后,刘伯承元帅托人带口信,希望和原配妻子能见一面,没想到,妻子的回应却让所有人震惊。 1949年底,解放战争即将结束,新中国成立的消息传遍全国,此时的刘伯承,已是身居高位的西南军区领导者,身边的人都知道,他事务繁忙,每日批阅文件、部署军政,几乎没有空闲时间。 但那一日,他突然叫来一位四川老乡,让他回趟开县,替自己带个口信,不是公事,也不是军务,只是有关他几十年前的一段旧事。 这个口信与一个人有关,她叫程宜芝,是刘伯承的原配妻子,两人是清末时期在家乡成婚的,婚礼简单,没有什么铺张。 程宜芝那时年纪不大,却勤快持家,成亲之后便承担起照料公婆的重担,也协助田地劳作,家里大小事务都由她打理,刘伯承早年性格倔强,一心想出门闯荡,当兵从戎是他最初的志向。 他离家的时候,程宜芝没有阻拦,只是默默收拾行李,把家中交给她一个人打理,从那以后,两人之间就很少再有联系。 战事连年,山河动荡,刘伯承在军旅生涯中一步步升迁,参与重大战役,也屡次负伤,身上多处留下旧伤,他没有再回过开县老家,家里的情况多半靠亲友传信得知。 程宜芝仍住在旧屋里,自己种地、做饭、劈柴,抚养孩子,两人育有一子,名叫刘俊泰,这个孩子少年时不服管教,后来更是沾染恶习,乡里乡亲对他颇有微词。 程宜芝虽尽力管束,也只能无奈接受现实,为了挽救儿子,刘伯承曾在1927年将他带到上海,希望亲自教育,但儿子未改旧性,甚至一度泄露父亲身份,造成极大风险,那件事之后,父子关系就此断裂。 此后多年,刘伯承忙于战事,不再提及家中之事,程宜芝继续独自生活,住在几间破旧土房中,靠着红军家属的补助过日子,她从不抱怨,也未向外人提起自己丈夫的事。 村里人都知道她是个有骨气的女人,不轻易求助别人,她不识太多字,却懂得规矩做人,每天早起做活,照应院里一草一木,不管外界如何变化,她的日子始终如一。 当那位老乡历经数日找到她,把刘伯承的口信带到,她的反应十分平静,她没有责怪,也没有激动,只是听完后摇头。 老乡提出要送些粮食和钱,她也婉拒了,她说自己现在靠着政府的津贴活着,不至于挨饿,对方让她考虑考虑,她仍是那副淡然模样。 老乡回到北京,把程宜芝的回应一五一十地汇报给刘伯承,他听完后没有立刻表态,只是走到窗边,望了很久的远处。 那天北京刚下过雪,天色灰白,屋外一片沉静,他没再追问,也没再派人去看她,那些年,他身边的人从未听他再提起此事。 程宜芝的生活并未因此有任何变化,她还是守着自己的那几亩地,一日三餐、春耕秋收,年复一年。 儿子依旧在外不定居所,她一个人独处的时间更多了,她不曾到外地,也未主动寻亲问故,村里人偶尔会说起她的身世,她总是笑一笑,并不接话。 1957年冬天,她病倒在床,身边只有年迈的邻人和偶尔回来的儿子,没有医生,也没有太多药物,她躺在那张老床上,屋里透风,炉火也不旺。 去世那天并无特别的征兆,只是人静静地闭上了眼睛,她没有留什么遗言,只说自己不需要麻烦任何人,她没有等来那个口信里的人,也没想再等。 消息传到北京时,刘伯承正在办公,他听说后没有停下工作,只是放下笔,停顿了一会儿,身边人不敢打扰,屋内安静得很久,他没有说什么,也没有公开发表任何悼念言辞。 程宜芝的名字,没有出现在后来的回忆录中,也没有被人大肆提及,她的一生,就像乡间的旧屋一样,低调、安静,却也倔强地矗立多年。 他们之间没有再见的一面,也没有重叙旧情的机会,所有的情感都封存于岁月深处,不再被提起。 这段往事,没有波澜壮阔的结尾,也没有戏剧化的高潮,它就像一段被掩埋的旧路,在时光中慢慢褪色,却始终存在。