1967年的一天,成都军区副政委刘结挺刚到办公室,成都军区司令梁兴初中将就气冲冲找来了。进了屋,梁司令一拍桌子,问:“是不是你派人抓了邓华?”刘结挺摆手答“不是”,梁司令怒道:“邓华少一根毫毛,我毙了你”。

1967年,成都军区大院里的电话铃声格外急促。

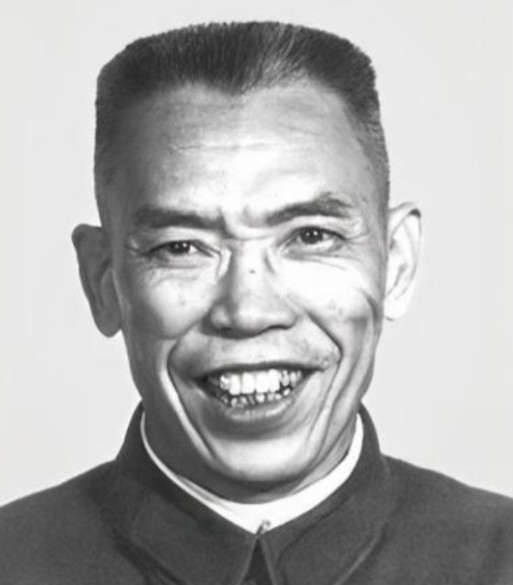

新任司令员梁兴初抓起听筒,脸色骤然凝重。

他的老上级邓华副省长意外失踪了。

这位刚毅的将军当即拍案:“全力搜救!他可是我的老首长。”

急切的指令迅速传达下去,一场特殊的寻人行动在川西坝子悄然展开。

没人能想到,这次寻人背后,藏着一对开国将帅长达三十七年的生死情谊。

时光倒转至1933年的赣南苏区。

铁匠出身的梁兴初在第四次反围剿中已是红军连长。

在广昌高虎垴阻击战中,面对敌人三个团的猛攻,梁兴初率部死守阵地七日。

子弹打穿腮帮后,这位“铁打的”汉子竟用布条裹住伤口继续指挥。

《红军战史》载其连队战损率达八成仍钉在阵地,当援军赶到时,全连仅剩二十余名血人。

在同一片战场,时任团政委的邓华率部侧翼掩护,见识了这个铁匠的骁勇。

长征路上,两人的命运在湘江畔再度交集。

邓华率红一师二团扼守觉山铺,掩护主力渡江。

梁兴初的红二团则在三十公里外阻击追兵。

据《红军长征记》描述,邓华部队在四昼夜血战后全团仅存四百余人。

当两支残兵在湘江对岸相遇,浑身硝烟的邓华与腮帮凹陷的梁兴初相顾无言,却认定了彼此为生死战友。

这样的信任在朝鲜战场达到顶峰。

1950年冬,梁兴初率三十八军首战失利。

军事会议上,彭老总厉声责问:“你的虎劲呢?”

时任志愿军副司令的邓华立即解围:“梁军长已在调整部署。”

次日邓华亲赴三十八军驻地,与梁兴初研究出穿插三所里的战术。

三昼夜奔袭中,部队徒步穿越海拔千米的妙香山,创造出战争史上十四小时急行军72.5公里的奇迹。

当三十八军的穿插部队比机械化美军早五分钟抢占阵地,邓华在指挥部拍案叫绝。

此役成为抗美援朝经典战例,军事科学院至今留有“邓华完善穿插方案”的原始记录。

1959年邓华主动申请转业地方,赴任四川副省长。

在粮食紧缺的年代,他拄拐踏遍川中81县调研。

省档案馆现存1961年报告记载:邓华在遂宁推广双季稻,使该县粮产三年翻番。

他主抓的德阳二重厂,成为西南工业关键支点。

而梁兴初此时正在沈阳军区戍守北疆,两位老战友天各一方。

1967年那个初冬的早晨成为梁兴初心头刺。

接到邓家急电后,这位惯于指挥千军万马的将军竟像个新兵般无措。

他连夜调阅全省交通要道监控,派出军地联合搜寻组。

三天后,终于在川北某县基层粮库找到虚弱的邓华。

原是被派去督查粮库途中突发肠炎,困在偏远山村。

当吉普车把瘦脱形的老首长送回成都,梁兴初的军装前襟被泪水浸透。

成都军区《将帅录》里有这样一段:梁兴初到任后狠抓战备训练,却在司令部专设红色电话直通邓华住处。

两位老人常在深夜通话,话题从军区建设到农事节气,唯独不提往事。

当邓华1977年重返军界就任军事科学院副院长,梁兴初特意托人捎去川西特产,包裹里悄悄塞着一把军号。

那是1934年湘江突围时,邓华为鼓舞士气吹过的号角。

1985年梁兴初逝世时,邓华已缠绵病榻。

家人瞒着噩耗,但他似乎感应到什么,突然挣扎着在纸上画了两把交叉的刀,随即昏迷不醒。

三周后,邓华在昏迷中离世。

两把刀的秘密直至整理遗物时才被解开:一把代表铁匠出身的梁兴初,一把象征军人邓华。

他们相识于铁与火,最终在时代熔炉里铸成永不生锈的情谊。

对此您怎么看?