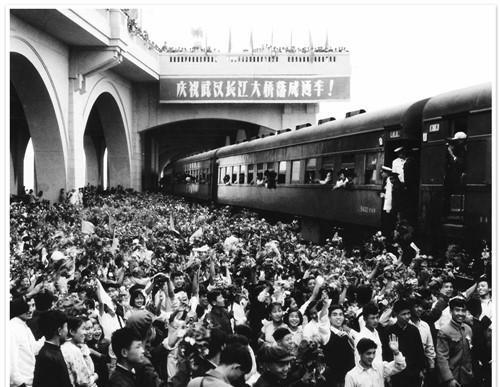

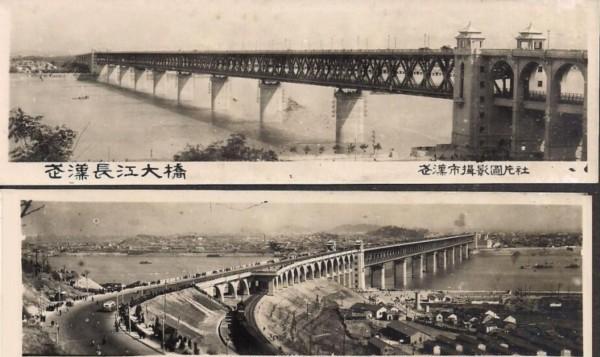

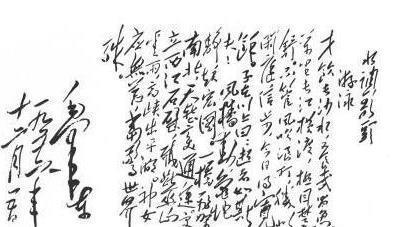

毛主席一生多次畅游长江,对于这座连贯武汉三镇和粤汉铁路的交通要道,他老人家是非常关心的。1957年10月15日,有着“万里长江第一桥”之称的武汉长江大桥正式通车。 滚滚长江水奔流不息,一位伟人迎着波涛畅游数公里,目光却总落在江面上那座正在崛起的“万里长江第一桥”。毛主席一生多次畅游长江,对武汉长江大桥这条连通三镇、贯通南北的交通命脉,他老人家可是寄予了厚望。 毛主席跟长江的关系,那真是深得很。他老人家一生爱游泳,尤其钟情于长江。武汉作为长江中游的重镇,自然成了他畅游的常去之地。每次下水,他都能游好几公里,体力惊人,连随行人员都佩服得五体投地。畅游长江对他来说,不只是锻炼身体,更是他感受江河壮阔、思考国家大事的一种方式。而武汉长江大桥的修建,就跟他这份对长江的感情紧密相连。 早在新中国成立前,毛主席就跟武汉结下了缘分。1927年的“八七会议”,他就在武汉点燃了革命的火种。新中国成立后,他多次来到武汉,关注这座城市的发展。武汉三镇被长江一分为三,交通靠轮渡,经济被天堑限制,修一座大桥的念头早就有了。可那时候,国家刚起步,技术、资金都缺,怎么修?毛主席心里清楚,这座桥不只是武汉的事,更是国家强起来的标志。 1953年,武汉长江大桥正式开建。这可不是件小事,当时的中国刚从战争废墟里爬出来,工业基础薄弱,修桥的技术全靠自己摸索。好在有苏联专家帮忙,加上中国工程师的拼命努力,大桥的设计和施工才一步步推进。毛主席对这事特别上心,他多次过问工程进展,甚至还亲自到武汉视察。1956年,他畅游长江时,特意游到大桥工地附近,看看桥墩搭得怎么样。那时候的大桥还没成型,但毛主席已经看到了它未来的样子——连接南北、造福百姓。 他不光是看看,还提了不少建议。工程质量、施工进度,他都关心得不得了。工人们一听毛主席来视察,干劲儿更足了,谁不想让这座桥早点通车,给国家争口气呢?毛主席的关注,就像一股劲儿,推着大桥建设往前走。 1957年10月15日,武汉长江大桥终于通车了。这一天,武汉三镇的群众都沸腾了。火车从桥上开过去,汽笛声震天响;汽车在上层跑,行人在桥面走,江风吹过,别提多带劲了。从此,武汉不再被长江隔开,粤汉铁路也连成了一条线,南北交通彻底打通。这座桥不只是个交通工具,更是新中国工业实力的象征。 通车那天,毛主席虽然没亲自到场,但他的心肯定跟大桥连在一起。有人说,大桥通车后,他还特意问过运行情况,生怕有啥纰漏。毕竟,这可是他眼里的“宝贝”,是新中国站起来的证明。 武汉长江大桥的建成,意义可不只是修了一座桥。它是新中国第一座跨长江的大桥,技术上开了先河,经济上拉动了南北交流。更重要的是,它让老百姓看到,只要齐心协力,天堑也能变通途。毛主席在《水调歌头·游泳》里写过“一桥飞架南北,天堑变通途”,这不光是诗,更是他的心愿。武汉长江大桥,就是这个心愿的落地。 大桥通车后,毛主席还一直关心它的运营。他常叮嘱相关部门,要管好、维护好,别让这座“命脉”出问题。在他的推动下,新中国的基础建设像开了挂一样,桥梁、公路一个接一个建起来,国家面貌一天天变样。 毛主席对武汉长江大桥的关心,其实是他对国家发展的缩影。他畅游长江,不光是游水,更是在“游”出一条强国路。大桥的每一块钢筋、每一根桥墩,都带着他老人家的期望。他不是光说不做的人,他用行动告诉大家,国家要强,靠的是实干,是无数人一起拼出来的结果。 如今的武汉长江大桥,已经60多年了,但它还是那么稳当。游客来了一拨又一拨。它不只是个建筑,更是一段历史的见证。新中国从一穷二白到站起来,这座桥就是最好的证明。毛主席畅游长江的身影,也跟大桥一起,刻在了历史里。