1968年6月21日早上,中国第一个世界冠军容国团,在一棵树上上吊死后被人发现,而在他的衣服口袋中有一个纸条,打开后现场的人无不泪流满面!

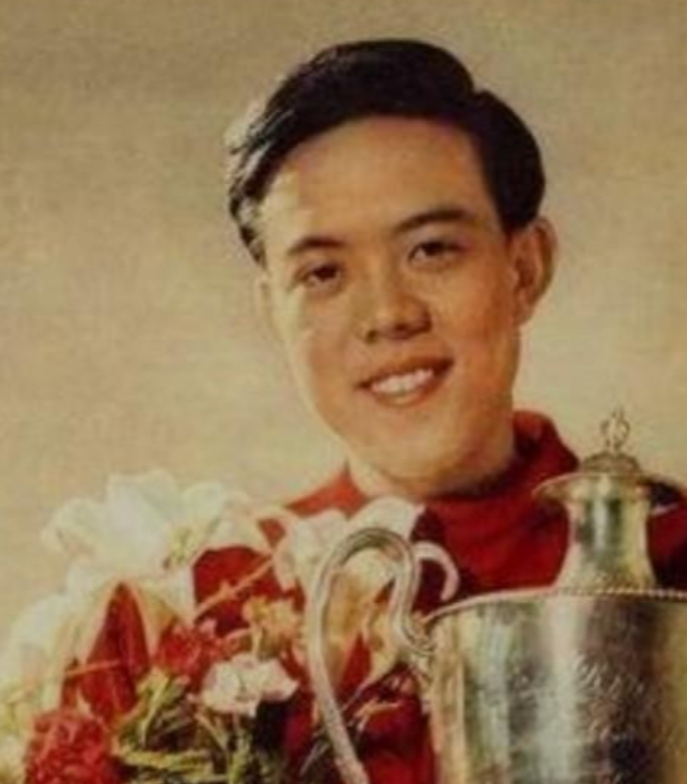

容国团,这个名字在中国的体育史上没法绕过去。1959年,他拿下了中国第一个乒乓球世界冠军,那时候全国人民都为他骄傲。他不是那种天生就无敌的人,小时候家里条件一般,乒乓球是他自己一步步打出来的出路。到了香港,又辗转回到内地,他用球拍证明了自己的实力。那一年,他在多特蒙德的世乒赛上,把冠军奖杯带回了新中国,打破了外国人对中国体育的偏见。那一刻,他是民族的英雄,是无数孩子的榜样。

但光环背后,生活并不总是鲜花和掌声。60年代的中国,社会环境复杂,容国团的日子也没那么好过。他是个运动员,可也逃不掉那个年代的政治风波。有人说他因为被批斗,心里压力太大;也有人猜是他身体出了问题,精神状态早就垮了。不管咋说,他不是那种会随便放弃的人,能走到这一步,说明他真的撑不住了。

1968年6月21日早上,这个消息传开的时候,整个国家都懵了。一个为国争光的人,就这么走了,而且是用这么惨烈的方式。发现他的人看到那张纸条,上面写着他对生活彻底的失望,虽然具体写了啥,外界到现在也没个准信儿。但可以肯定的是,那张纸条承载了他最后的挣扎和痛苦。有人说,他可能是觉得自己再也回不到过去的辉煌了,也可能是周围的环境让他喘不过气。

容国团的死,不是一个简单的个人选择,它反映了那个年代很多人的无奈。体育明星也好,普通人也好,谁没点压力呢?他用命换来的冠军,给国家带来了荣誉,可他自己呢?有没有人真正关心过他内心的煎熬?那时候,心理健康这词儿还没流行,大家都觉得英雄就该是铁打的。可他不是铁,他是人,有血有肉,也会崩溃。

他的故事让人想起很多事。名气这东西,看着风光,其实有时候是把双刃剑。容国团当年站在领奖台上,谁能想到几年后他会走到这一步?从他身上,能看到那个时代对人的考验,也能看到一个人在巨大压力下的脆弱。他的死,成了一个问号,留给后人去琢磨:我们是不是太关注成绩,而忘了人的感受?

说到他的成就,1959年的那场胜利真的不简单。当时中国乒乓球还不是世界霸主,容国团硬是凭着一股子拼劲儿,把不可能变成了现实。他打球的风格很稳,防守反击特别厉害,对手老是被他磨得没脾气。那时候的训练条件也苦,设备简陋,靠的就是意志力。他拿冠军的时候,整个国家都沸腾了,报纸上全是他的名字,连小孩儿都知道中国有个容国团。

可冠军的光芒,照不亮他后来的路。60年代,社会动荡,他的生活也跟着乱了套。有人说他被划成了“问题人物”,训练和比赛都受影响;还有人说他身体不好,精神状态一天比一天差。这些说法都没法完全证实,但有一点很清楚:他不是突然就崩溃的,而是被一点点压垮的。那个年代,谁能真正懂他的苦?

他选择的那棵树,成了他生命的终点。1968年的那个夏天,天气可能很热,可他的心估计早就冷了。发现他的人,肯定没想到会看到这一幕。那张纸条,就像他留给世界的最后一句话,虽然没人知道具体内容,但那种绝望肯定是藏不住的。他的死,不光是家庭的悲剧,也是国家的损失。

容国团的故事,放到今天看,还是挺扎心的。现在我们讲究心理健康,可那时候谁会想到这些?一个英雄,就这么悄无声息地走了,留下的教训却特别沉重。他的经历告诉我们,荣誉再大,也不能掩盖一个人的痛苦。也许他需要的,不是更多的奖牌,而是一次能让他喘口气的机会。

再想想,他为啥会走到这一步?是压力太大,还是没人拉他一把?那时候的社会环境,对很多人来说都是种考验。容国团不是唯一一个被压垮的人,但他的身份让他显得特别刺眼。一个世界冠军,都扛不住,可想而知普通人有多难。他的悲剧,其实是那个时代的一个缩影。

从他的死,还能看出点别的东西。体育这行当,看着风光,可背后的付出和代价,不是谁都能想象的。容国团用生命告诉我们,成功不等于幸福。他拿了冠军,可最后还是输给了自己内心的阴影。这事儿让人觉得挺无奈,也挺值得反思的。