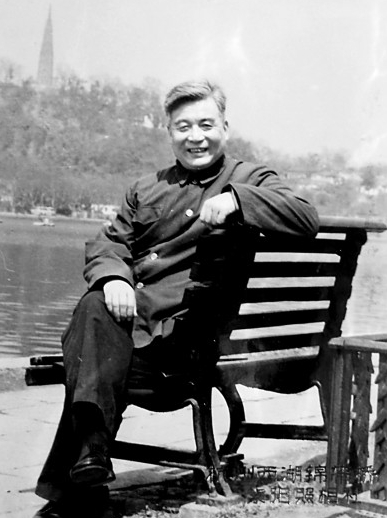

1986年邓稼先回到家中,却被妻子许鹿希怒吼“28年不回家,你是外面有人了吧!”邓稼先准备解释说明情况,不料许鹿希直接笑了出来“不用解释了,我知道她是谁!” 1958年春天,北京核工业部,一个任务从钱三强部长办公室递了出来,砸在了34岁的物理学博士邓稼先头上,他指尖下意识地搓着中山装的第三颗纽扣,心里头可不平静,这任务,是要给新中国造出自己的原子弹,而他,就是那个被选中的核心人物。 回家的路,邓稼先的脚底下像灌了铅,胡同口那棵老槐树正冒新芽,绿得晃眼,可他家那扇旧木门,今天瞅着却格外沉重,屋里,5岁闺女和3岁儿子闹得欢,媳妇许鹿希端着搪瓷缸子从厨房出来,一眼就瞧见丈夫不对劲。 铁的纪律,任务又是顶级机密,就是对最亲的人,也不能漏半个字,邓稼先好不容易挤出几个字:“工作要调动,得在外头待很长时间,”许鹿希正给孩子缝衣领呢,针尖顿了一下,抬头瞅着他:“总得有个信儿能到的地方吧?” 邓稼先摇摇头,嗓子眼发干:“信,估计得转好几道手才能到,”许鹿希没再往下问,转身从箱底多拿出两件换洗衣裳,叠得整整齐齐,谁知这一别,竟是足足二十八年,起初还能零星收到几封语焉不详的信,后来,连那几个字都成了奢望。 邓稼先那边,是杳无人烟的戈壁滩,风沙能把人吹跑,条件苦得没边儿,他带着一帮人,没日没夜地干,一个接一个的难题,不管是理论上的还是操作上的,硬是给啃下来了,目标就一个:给新生的共和国造个硬核的“盾牌”。 算了多少数据,做了多少回试验,熬了多少个通宵,谁也记不清了,终于,1964年10月16号,罗布泊上空那朵巨大的蘑菇云腾起来了,全世界都听见了那声响,邓稼先没忘,离家前他对媳妇说过,他在干一件大事,一件能让孩子们将来不受人欺负的大事。 可搞科研,哪能一帆风顺。1979年一次核试验出了岔子,他是管理论设计的头儿,晓得第一时间拿到现场数据有多重要,也不管自己个儿的安危,顶着大太阳和看不见的强辐射,硬是要亲自去事故现场看关键零件坏成啥样,还真让他把宝贵数据给捞回来了。 而在北京那头的小胡同里,日子是许鹿希一个人硬扛过来的,不仅要拉扯俩娃,还得受着街坊邻居的明打听暗琢磨,心里头对丈夫的挂念更是没断过,邻居大妈常来串门,话里话外总想探听:“你家老邓到底在哪儿高就啊?”许鹿希只能打哈哈糊弄过去,啥苦啥愁都自个儿咽。 最难的时候,是那三年困难时期,粮店按人头给的粮食,哪够一家子吃的,白天,许鹿希在医院上班救人;到了晚上,就着昏暗的灯,偷偷给人织毛活儿,换点粮票。 1964年原子弹炸成功的消息一出来,她特地买了份《人民日报》,头版那大蘑菇云照片旁边的报道,她翻来覆去地看,报纸都快揉烂了,瞅见“我国第一颗原子弹爆炸成功”那几个字,丈夫离家前的话又响在耳边,她小心把报纸叠好,压在了陪嫁的樟木箱底。 日子过得飞快,一晃到了1986年初夏,戈壁滩的风沙和岁月这把刀,早把邓稼先那副铁打的身子骨给掏空了,当他终于能卸下担子,回到离了二十八年的家,推开那扇门,看见媳妇许鹿希正在阳台晒被子,阳光底下,她头发都白了,泛着柔和的银光。 听见门响,许鹿希一转身,看清来人是谁,整个人都僵那儿了,手里还攥着个没来得及夹上的晾衣夹子,眼前的丈夫,哪还是当年那个风华正茂的小伙子,瘦得两颊都塌进去了,满脸病容,军绿帆布包里,塞满了病历和各种止疼药。 二十八年的等待和未知,在这一刻,除了震惊,再没别的,紧跟着,直肠癌的确诊,像块大石头,狠狠砸在这对苦命夫妻的心上,躺在病床上,邓稼先心里头最惦记的,还是那些没写完的研究报告。 在邓稼先最后的日子里,老两口总算能天天待一块儿了,补那些被偷走的时光,邓稼先常跟媳妇念叨戈壁滩上的星星,说那儿的星星又亮又近;他还说试验成功那天,大伙儿怎么拿喝水的搪瓷缸子装白酒,激动得直碰杯,结果手抖,大半酒都洒在了干沙地上。 许鹿希总是安安静静地听,把苹果削好切成小块,一点点喂给他,有一次,听着听着,她突然噗嗤乐了:“当年我还寻思你在外头有人了,不要这个家了呢!后来看见报纸上那蘑菇云,才知道你说的那个‘人’啊,比谁都大。” 这话里头,是放下,是明白,更是打心眼儿里的骄傲,1986年7月29日,为中国核事业忙活了一辈子的邓稼先,走了,追悼会上,国防科工委送了副挽联:“鞠躬尽瘁为中华崛起,呕心沥血铸国防基石”。 许鹿希静静地站在丈夫的遗像前,眼神轻轻扫过他年轻时那张神采飞扬的脸,好像又回到了1958年那个春天——要是能重来一回,她想,她还是会头也不回地帮他收拾好那个帆布包,送他走上那条又光荣又苦的路。 邓稼先用一辈子干了“鞠躬尽瘁,死而后已”这八个字,而许鹿希用一辈子的等和懂,也写下了一种同样了不起的奉献。