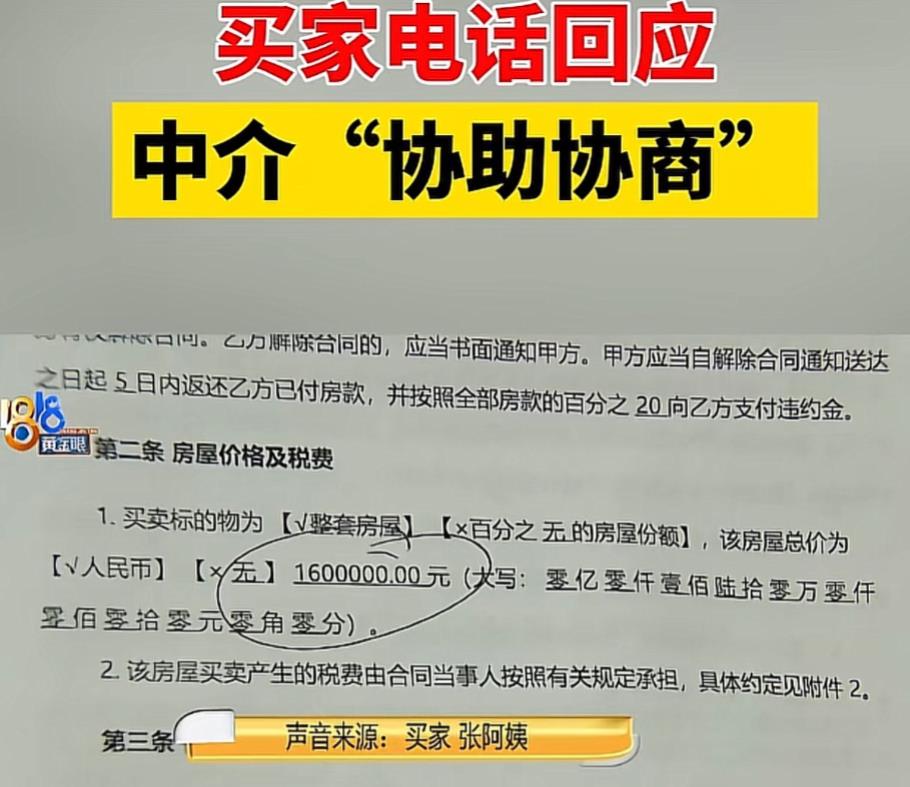

浙江杭州,张女士为孩子上学想换学区房,咬牙把住了两年的69平二手房挂160万出售。今年3月,中介带张阿姨母女看房,双方一拍即合,当场签下5万定金协议。可签正式合同时,中介突然塞来补充条款,说都是格式合同不用看,张女士夫妻稀里糊涂签了字。结果定金退还时间提前,首付宽限期从5天变15天,等反应过来时合同已生效。

4月5日首付款到期日,中介突然说贷款银行变卦。张阿姨女儿征信查出逾期,急得带着礼物上门求改合同,张女士却闭门不见。 双方在沟通群里吵成一锅粥,张女士丈夫发催告函要求先打12万,张阿姨哭诉银行都跑遍六家了。 僵持到5月中旬,张阿姨彻底翻脸:这房再降10万我也不买了!中介见状赶紧递解约书,张女士却攥着合同要32万违约金,两家人直接在中介门店对峙。

据5月9日1818黄金眼报,张女士最近被房子折腾得老郁闷了,她家那套69平的二手房,原本住得挺舒心,可孩子要上幼儿园,逼得她必须换学区房。

今年3月中介带张阿姨母女来看房时,张女士正为这事发愁,见买家爽快,当场就签了5万定金协议。

"当时中介说补充条款是模板,不用细看。"张女士抹着眼泪对记者说,她做梦也没想到,合同里悄悄埋了雷。

首付宽限期从5天变成15天,定金退还时间也改了,等发现时合同已经备案。

4月5日该付首付款那天,中介突然在群里说贷款银行变卦,张阿姨女儿的征信查出问题,急得她连夜带着水果上门求改合同。

"我们敲门半小时,人家连门缝都不开。"张阿姨女儿气得直跺脚,说张女士家猫眼突然就坏了。

两家人隔着门吵了三天,张女士丈夫最后发催告函要求先打12万,张阿姨却哭诉中介带着跑了六家银行,腿都跑细了。

僵持到5月中旬,张阿姨彻底翻脸:这房再降10万我也不买了!中介见状赶紧递解约书,张女士却攥着合同要32万违约金,两家人直接在中介门店对峙。

有房产律师认为:这案子看着简单,其实暗藏玄机。补充协议虽然合法,但中介诱导签字的行为已经涉嫌违规。现在买家征信有问题,卖家却故意卡着合同条款,双方都有错。

那么,以法律的角度该如何看呢?本案涉及三个核心法律争议点:

第一,中介诱导签署补充协议是否构成程序瑕疵?

《民法典》第171条明确规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力。

本案中,中介以"格式合同"为由诱导签署补充条款,虽未直接构成欺诈,但违反了《房地产经纪管理办法》第21条规定的"如实告知义务"。

中介应当主动向买卖双方说明合同变更内容,而非以"模板"为由规避责任。建议监管部门对涉事中介机构启动调查程序,重点核查其是否存在"格式合同陷阱"的惯常操作。

第二,买方征信瑕疵是否构成根本违约?

《民法典》第563条将"逾期违约"明确为法定解除权情形之一。本案中,买方在合同签订次日即发现征信问题,属于可预见的履行障碍。

但关键在于,买方在发现障碍后48小时内即向卖方提出变更合同主体的解决方案,并积极配合更换贷款银行,该行为构成《民法典》第590条规定的"不可抗力或商业风险发生后的减损义务"。

反观卖方,在买方主动协商时采取"闭门不见"的消极应对方式,导致交易僵局持续扩大,其行为存在《民法典》第591条规定的"未采取适当措施防止损失扩大"的过错。

第三,违约金数额是否应当调整?

《民法典》第585条确立的违约金调整规则,要求法院综合考量三个要素:

1,实际损失(包括房价下跌损失、租金损失等);

2,合同履行程度(本案中买方已支付定金并配合办理贷款手续);

3,过错程度(卖方存在消极履行减损义务的过错)。

参考最高法第23号指导案例,当违约金超过实际损失30%时,法院应当主动调整。

本案中,杭州同地段房价在交易期间下跌约5%,卖方主张的32万违约金已超过实际损失的200%,明显违背公平原则。

应当认定补充协议有效,但买方仅需承担与实际损失相当的违约责任。

建议参照(2021)浙01民终1234号类似案例,判决买方支付5万元定金作为违约金,同时卖方需退还剩余定金并承担诉讼费用。

对于中介机构,建议由住建部门处以暂停网签资格三个月的行政处罚,以规范二手房交易市场秩序。