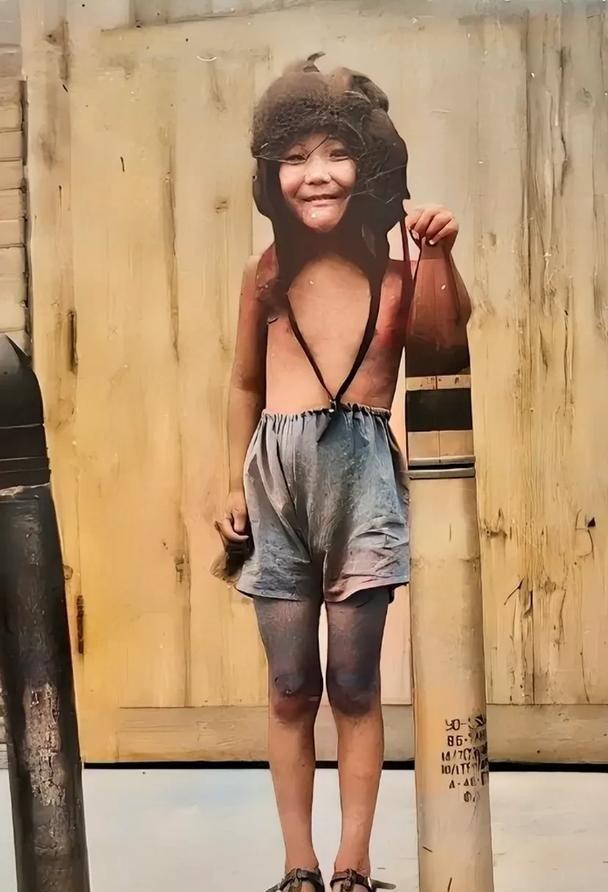

1946年,最小烈士“小萝卜头”宋振中,留下的照片。当时,他被关在了中美合作集中营,就是人们常说的“白公馆”。他穿着破旧的短裤和凉鞋,头上顶着的大大的飞行帽,让他的脑袋看起来更大了。他用手扶着炮弹,开心的看着镜头,或许在他的成长过程中,很少遇到照相这样开心的事情了吧? 1941年,西安的寒风里,8个月的宋振中还在襁褓中牙牙学语。他的父母,宋绮云和徐林侠,是中共地下党员,曾在西安事变中奔走,为抗日统一战线默默奉献。 可命运无常,因叛徒告密,一家三口被捕,押入监狱。从此,宋振中的童年被铁窗和镣铐框定,再也没见过外面的蓝天。 起初,他们被关在西安的监狱,1943年转到贵州息烽集中营,1946年又被押往重庆白公馆。这座曾经是军阀白驹的豪华别墅,如今成了军统的秘密监狱。牢房狭小,墙壁渗水,空气里弥漫着霉味和绝望。 宋振中和父母挤在一间不足十平米的牢房里,吃的只有霉米和烂菜叶。营养不良让他的身体瘦得像根火柴棍,头却显得格外大,狱友们心疼地叫他“小萝卜头”。 小小的他,穿着破洞的短裤,脚上凉鞋磨得露出脚趾,头上戴着不知哪位狱友送的大号飞行帽,滑稽又让人鼻酸。他从没穿过新衣服,也不知道糖果的滋味。 可他从不抱怨,总是睁着大眼睛,悄悄观察这个灰色的世界。 白公馆的日子像一潭死水,但宋振中的出现,却给狱友们带来了一丝温暖。因为他年纪小,特务对他放松了警惕,允许他在牢房之间跑来跑去。他像只小麻雀,蹦跳着传递消息、纸条,甚至是地下党印制的《挺进报》。 大人们低声叮嘱:“森森,藏好,别让特务看见。”他点点头,小手攥紧纸条,飞快地跑向另一间牢房。 监狱里没有学校,也没有课本,但宋振中的求知欲像野草一样顽强。狱友黄显声将军——一位曾抗击日寇的英雄——成了他的启蒙老师。黄将军用半截红蓝铅笔头,在破纸片上教他识字、算术,甚至俄语。 宋振中握着那支短得几乎捏不住的铅笔,一笔一画地写下“姐姐,哥哥!”那是他在狱中写给家人的信,字迹歪斜,却满载思念。 1946年的一天,监狱院子里意外地来了个照相的人。没人知道为什么,特务竟允许宋振中拍一张照片。他被带到院子里,面前是一枚锈迹斑斑的炮弹壳,可能是战争留下的残骸。 他扶着炮弹,冰冷的金属刺得手心发麻,可他还是咧开嘴,笑了。那一刻,他不是“小萝卜头”,不是囚徒,只是一个普通的8岁男孩,对着镜头展现童年的纯真。 照片定格了他的笑容,也定格了白公馆里难得的温情。狱友们看着照片,忍不住红了眼眶。他们知道,这个孩子活不了太久,但他的笑,像一颗种子,种在了每个人的心里。 时间快进到1949年,解放的脚步越来越近,白公馆里的气氛却越发紧张。特务们像困兽,变得更加暴躁,狱友们却在低语中传递希望:“快了,共产党要打过来了!” 宋振中虽然听不懂大人的话,但他感觉到空气里的变化。他问母亲:“妈妈,我们什么时候能出去?”徐林侠摸着他的头,笑着说:“快了,森森,很快就能看见外面的天了。” 可命运没有给这个家庭机会。1949年9月6日,国民党在撤退前夕展开了大屠杀。宋振中和父母被带到歌乐山松林坡,枪声响起,9岁的他倒在了血泊中。距离新中国成立,只有24天。 那一刻,没人知道宋振中在想什么。或许,他还在想着黄将军教他的那句俄语,或许,他还在幻想外面的世界有没有糖果。他留下的,只有那张扶着炮弹壳的照片,和半截红蓝铅笔的痕迹。 宋振中的故事没有随枪声消散。1949年10月1日,新中国成立,白公馆的真相被揭开。他被追认为共和国最小的烈士,他的遗物——那支半截铅笔、几页写满字的纸片——被珍藏在重庆红岩魂陈列馆。 那张1946年的照片,成了无数人心中的刺,提醒着人们和平的来之不易。 2024年烈士纪念日,媒体用AI技术合成了“小萝卜头”一家的全家福。他的二哥宋振镛提供了照片,泪眼婆娑地说:“弟弟的笑,是我们全家的光。”这张虚拟的全家福,让无数网友落泪,也让“小萝卜头”的名字再次响彻网络。 白公馆如今是全国重点文物保护单位,游客们走过阴冷的牢房,看着墙上的“进思尽忠”标语,沉默不语。 宋振中的故事,像一盏不灭的灯,照亮了那段黑暗的岁月。他的半截铅笔,写下的不仅是字,更是信念;他的笑容,留下的不仅是瞬间,更是希望。