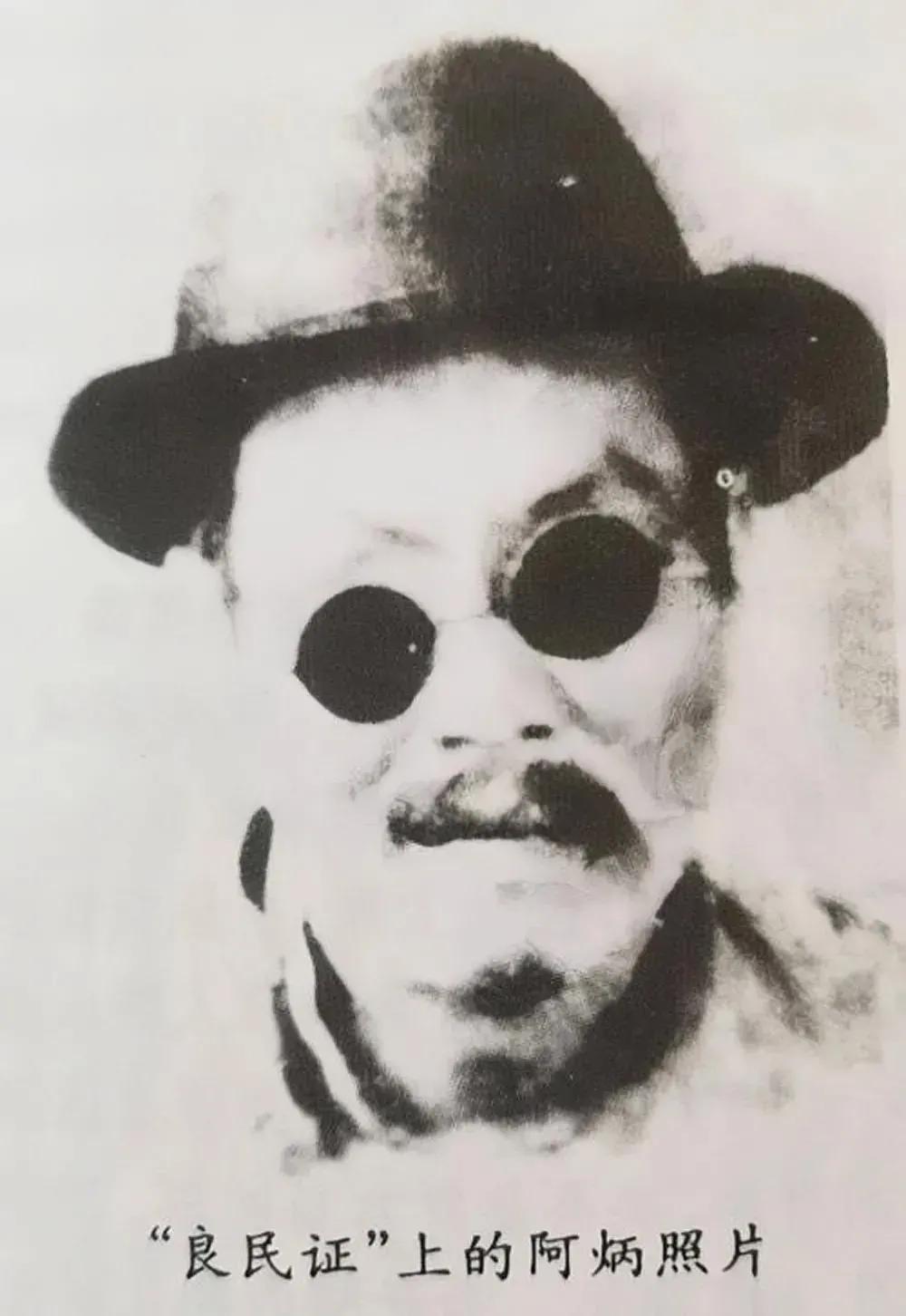

1949年,著名二胡演奏家储师竹正在上课,突然叫停学生的训练:“这是什么曲子谁写的?”学生老实回答:“这是无锡街头一个瞎子艺人瞎拉的。”没想到,这件事竟然拯救了一首世界名曲。 1949年冬天,南京国立音乐学院的一间小屋里,炉火烧得正旺。二胡课上到一半,学生黎松寿为了活动手指,随手拉起一支自己熟悉的曲子。弓弦刚划出几句,正在备课的储师竹立刻抬手打断:“等等,这是什么曲子?” 黎松寿有些不好意思:“老师,这是我瞎拉的,无锡城里一个瞎子卖艺人常拉,我跟着学来的。” “不行,你从头拉一遍。”储师竹听得眉头紧锁,非要让他完整演奏。等一曲拉完,他反而激动起来,认定这不是随口拼凑,而是一支功力极深的民间名作。 恰在这时,音乐学家杨荫浏推门而入,听说他们在谈无锡的瞎子艺人阿炳,眼前一亮,说自己11岁时还曾跟阿炳学过琵琶。几个学人与一个学生,于是围绕着这位街头盲艺人聊了起来。 阿炳,原名华彦均,1893年生在无锡雷尊殿旁的一所小屋。母亲是寡妇,父亲是道士,在当时的世俗眼里,这门亲事“不合礼法”,一家人从小就顶着冷眼与闲话。母亲早早离世,他先被送到乡下,8岁才被父亲接回道观,却只能以“徒弟”身份相称。 道观里钟鼓丝竹不绝于耳,小小年纪的他总爱悄悄摸着二胡练习。父亲华清和见他天赋出众,干脆放手教他,把二胡、琵琶、笛子、打击乐一并传下。十几岁时,他已经能在各类法事上独当一面,被同道称作“演奏能手”。 可父亲去世后,年轻得意的他逐渐迷失,自诩有点名气,便开始出入青楼、赌坊,吃喝嫖赌样样不落,还沾上鸦片。纸醉金迷过后,是眼疾、肺病与穷困一齐压了上来,他先是被逐出道观,靠街头拉琴养家,最后眼睛也彻底失明。 从此,他终日戴着墨镜,穿着打满补丁的长衫,拄着拐杖提着二胡,站在无锡街角拉琴。日子极苦,他却没有放下音乐。那些年,他把自己遭遇的所有屈辱和痛苦,连同对百姓的怜惜、对侵略者和汉奸的愤怒,统统揉进一支支旋律里。有人说,他的琴声里,有日本飞机的轰鸣、有鞭子抽在街头的声音,也有穷人咬牙活下去的叹息。 阿炳不摊谱子,也不照本宣科,全凭心里的节奏行事。有时是细水长流的小调,有时又像是捶胸顿足的哭诉。在无锡的街巷间,一支支曲子就这样被他“拉出来”,其中最打动人心的,便是后来闻名世界的《二泉映月》。那低沉而悠长的旋律,像月光投在泉水上,也像命运之手一下一下按在心口。世界名指挥小泽征尔听后感慨,这样的音乐值得人跪下来听。 黎松寿的家就挨着阿炳,他常在一旁听琴、学琴,做医生的舅舅还给阿炳看过病。正因为这层熟悉,储师竹、杨荫浏才会在那堂课后做出决定:不能再让这位盲艺人的作品只停留在街头,要把它们保存下来。 1950年夏天,杨荫浏与表妹曹安和回无锡探亲,带上了音乐院刚引进的钢丝录音机,与黎松寿一同上门找阿炳。那时的阿炳病得厉害,早已很少出门,但听说要给他录音,精神陡然一振。 朋友们帮他从乐器店借来二胡和琵琶,他提前几日重新练指。录音那天,几位亲友、同行挤在简陋的小屋里,看着他端坐床边,衣着虽旧,却收拾得干干净净。 录音机一开,他拉起那支熟悉的曲子,音流缓缓淌出:起初如低声自语,渐渐又像长啸入云,时而压抑,时而汹涌。最后一个音符落下,屋子里安静得只剩下机器的轻响。 “这曲子叫什么名字?”有人问。 阿炳想了想,说:“就叫《二泉印月》吧。” 杨荫浏提议,把“印”改成映山河的“映”,更显气象。阿炳笑着点头,这首从无锡街头走出的曲子,自此有了“二泉映月”这个名字。 那几天,他们又抢录下二胡曲《听松》《寒春风曲》,以及琵琶曲《龙船》《昭君出塞》《大浪淘沙》。据阿炳自己说,一生构思创作过270多首曲子,可真正留声的,仅此6首。几个月后,这位穷困潦倒的盲艺人便在严冬中离世,只留下良民证上那张眼镜歪斜的证件照。 如果没有黎松寿那堂课上的“随便一拉”,没有储师竹当场起意,更没有杨荫浏背着录音机千里奔走,阿炳或许只是无锡旧街上一段模糊的传说。 如今,《二泉映月》的旋律早已走出小巷,在国内外舞台上一次次被演奏。人们不一定记得他住过哪间破屋,却会记得那弓弦里压不住的悲怆与倔强。 一个被命运抛进黑暗深渊的人,最终把自己的一生,化成了照亮后世的乐声。这大概就是阿炳留给世界,最沉默也最响亮的礼物。