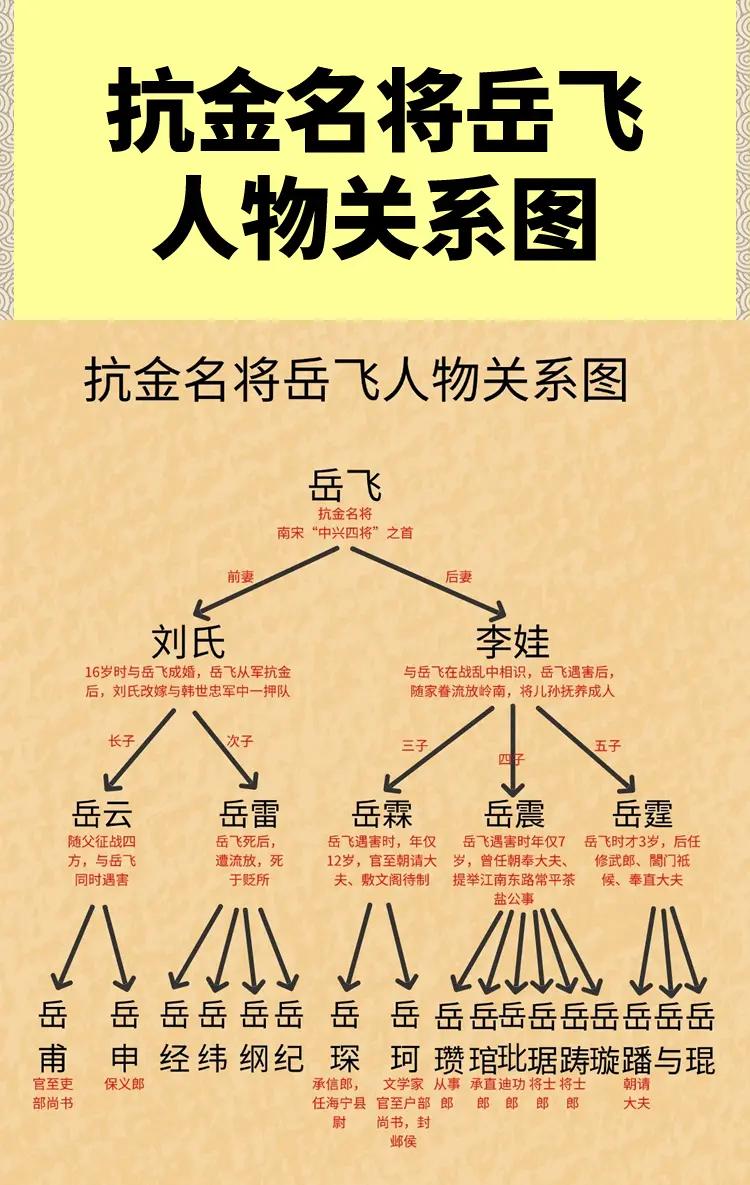

1182年,名妓严蕊被朱熹抓进大狱,狱卒扒掉了她的衣服,强迫她趴在冰冷的地砖上,用藤条反复抽打身体。朱熹逼严蕊承认与太守之间的不正当关系,谁知严蕊却死不认罪! 南宋淳熙九年的台州,海风带着咸腥味钻进牢房的铁窗,油灯将严蕊的影子投在斑驳的墙上,像幅被揉皱的残画。她本是营籍中的词女,指尖能弹《梅花三弄》,笔下能填《如梦令》,却因一场桃花宴成了官场漩涡里的浮萍——这边是理学大家朱熹的铁面,那边是太守唐仲友的许诺,而她,只是夹在中间的一片花瓣,风往哪吹,身不由己。 变故起于一场旱灾。浙东颗粒无收时,朱熹以常平茶盐公事巡行至此,撞见饥民捧着空碗哭诉,说唐太守催税比虎狼还急,公库里的银子却养了营妓。朱熹本就看唐仲友不顺眼——一个尊程颐的“存天理”,一个学苏轼的“任情性”,学术上的水火,早烧到了官场。 他翻出账册,指着“唐仲友以公款为四十营妓制衣”的记录冷笑,尤其严蕊名下那套藕荷色罗裙,针脚细密得像藏着什么秘密。“传严蕊!”朱大人的声音砸在公堂上,惊飞了梁间燕子。 牢里的日子是数着鞭痕过的。第一次受刑时,严蕊望着墙角那株从砖缝里钻出来的野草,心想:它尚能顶开砖石,我为何不能守住清白?朱熹隔着铁栅问:“唐仲友给你的银盏,是不是定情物?”她咳着血摇头,藤条便又落下来,背上的血珠渗过破衣,在地上积成小小的水洼,倒映着油灯昏黄的光。 两个月前的东湖宴还在眼前晃。唐仲友的表弟高宣教醉醺醺地念词:“若得山花插满头,莫问奴归处”,当时她只当是句戏言,如今却成了朱熹口中“密熟出入无间”的罪证。唐太守曾握着她的词稿说:“蕊妹,我必为你脱籍。”这话现在听来,竟比藤条还疼——他自身难保,又怎能护她? 转折点藏在秋风里。宋孝宗被朱熹接连六封奏疏闹得心烦,甩了句“秀才争闲气”,派岳飞第三子岳霖来查。岳霖见严蕊时,她正蜷缩在稻草堆里,背上的疤像地图上的河网,纵横交错。“你可有冤情?”他问。严蕊没哭,只缓缓道:“请大人赐纸笔。” 那首《卜算子》便是此时写就的:“不是爱风尘,似被前缘误。花落花开自有时,总赖东君主。”岳霖读着词,想起父亲当年在风波亭的冤屈,忽然红了眼。按宋律,官妓无照会外出杖八十,涉公款可判徒刑,朱熹的指控并非全无依据;但严蕊的供词字字泣血,倒像是有人借律法报私怨——或许,学术之争一旦披上权力的外衣,就再难辨清黑白了。 三日后,岳霖判严蕊无罪,准其从良。出狱那天,台州下着小雨,她穿着粗布裙,手里攥着岳霖给的脱籍文书,走在青石板路上。百姓围着看,有人说她是贞烈女子,有人骂她是祸水,她都没听见,只觉得空气里有桃花的香味,和两个月前东湖畔的一样。 朱熹后来调任,继续著书立说,程朱理学成了后世的“正统”;唐仲友闲居家中,再未出仕,永康学派的火种渐渐熄灭。严蕊呢?有人说她嫁了宗室子弟,琴瑟和鸣;也有人说她隐入山林,真的过上了“山花插满头”的日子。 这场由学术恩怨点燃的风波,最终让一个官妓成了野史里的主角。或许在那个年代,女子的清白比士大夫的名声更易碎,却也更坚韧——就像她牢房里那株野草,没人浇水,照样能等到春天。只是不知多年后,当朱熹在书斋里写下“存天理,灭人欲”时,会不会想起那个趴在地砖上,宁死不认“逾滥”的词女?