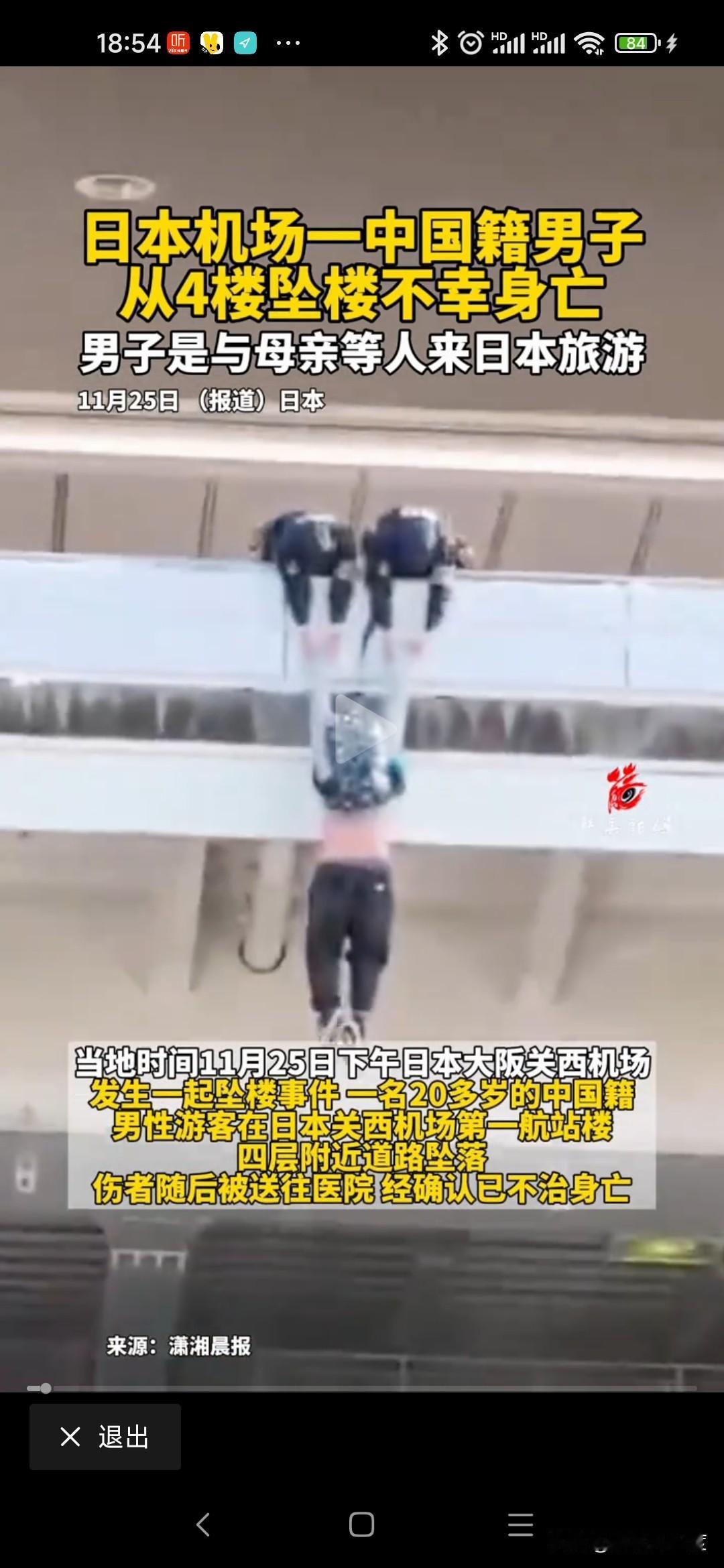

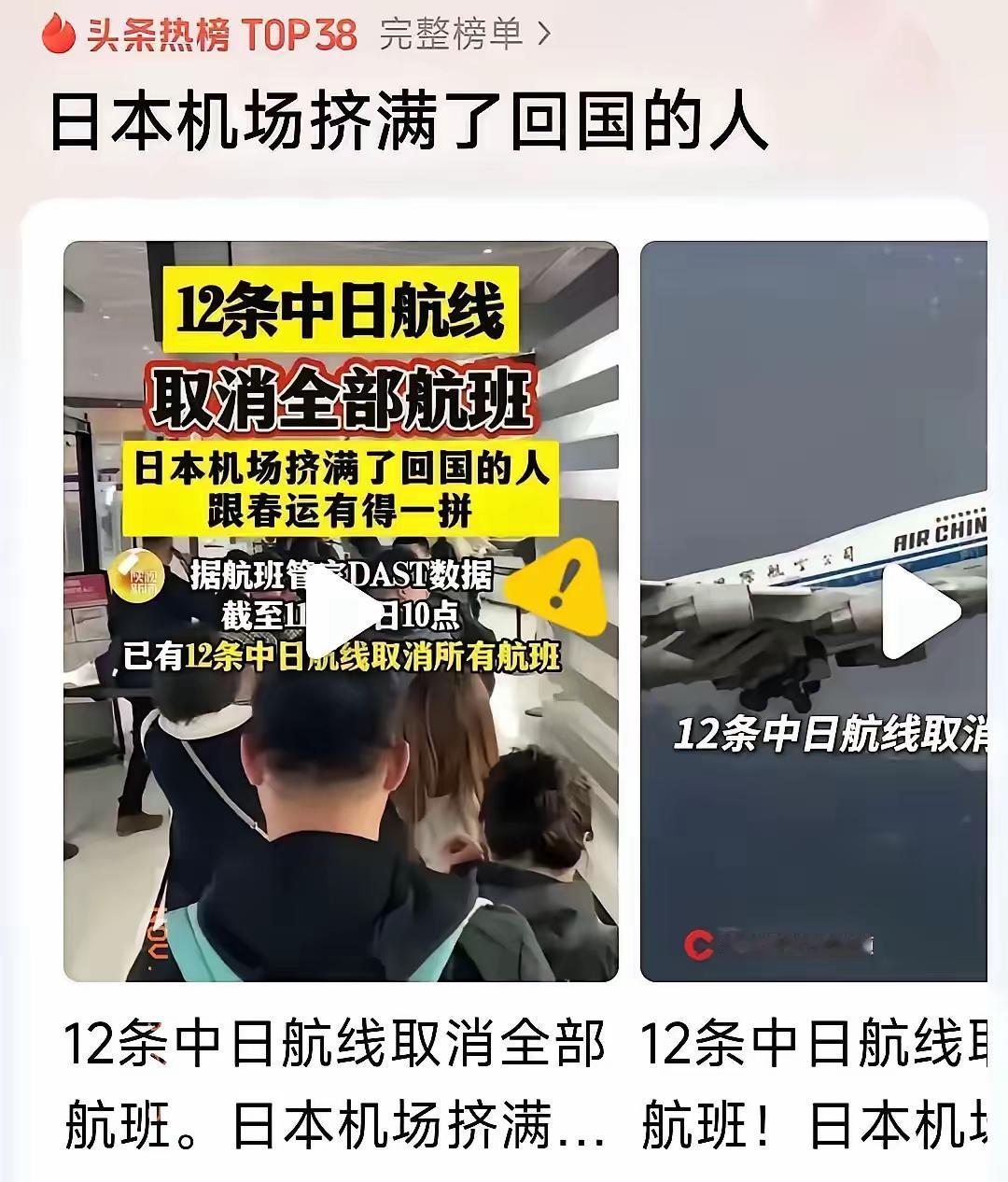

/此刻,日本关西机场里,挤满了焦急回国的中国面孔,他们都在盯着大屏幕,希望能够看到可以飞回祖国的航班信息,前几天国家三番五次的提醒,全当耳旁风,还说什么钱是自己的,爱怎么花就中怎么花,谁都管不着。 机场大厅里的空气都透着焦灼,有人拖着行李箱在值机柜台和信息屏之间来回奔波,有人靠着墙角刷着机票 APP,屏幕上的价格一路飙升,之前几百块就能拿下的单程票,现在翻了三四倍还显示 “无余票”,偶尔弹出的转机航班,不仅要绕路十几个小时,还得额外掏几千块。 充电口前挤满了人,大家的手机电量都在告急,却没人舍得关掉购票软件,生怕错过任何一个航班动态,和出发时晒美食、拍风景的潇洒模样比起来,此刻的狼狈显而易见。 没人愿意陷入这种困境,但这一切其实早有预警,不是国家突然发难,而是风险信号已经持续释放。 早在 11 月中旬,外交部、文旅部、教育部还有驻日本使领馆就联合发布了出行预警,明确建议近期别去日本旅游或留学,就连中国香港特区政府也跟着更新了旅行提示,让计划去的人提高警惕。 可当时不少人觉得这是 “小题大做”,在社交平台上直言 “旅游自由不容干涉”,还有人说 “花自己的钱看自己的风景,国家管得太宽”,完全没把这些提醒放在心上,一门心思打包行李往日本跑。 他们不知道的是,国家的提醒从来都不是空穴来风,背后是实实在在的数据和风险。截至 11 月 24 日,已经有 12 条中日航线彻底停航,涉及名古屋、福冈、札幌、大阪这些热门目的地,未来一周的航班取消率还要涨到 21.6%,创下一个月来的最高值。 而关西机场作为这次的重灾区,几条主流航线的取消率高得吓人,天津飞关西的航班取消了 65%,南京出发的接近 60%,就连上海、广州这些大城市的航班,取消率也超过了 30%。 各大航司早就开始调整运力,要么直接关闭部分航班的预订,要么减少每周的飞行班次,北京飞札幌的航班原本要加开到每天一班,最后还是改成了每周四班,成都、武汉、西安等城市的不少航班,也都悄悄停售了。 更让人揪心的是,航班取消只是一方面,日本当地的安全环境也在持续恶化。驻日大使馆 11 月 26 日刚发布的消息显示,最近几个月针对中国公民的歧视类案件越来越多,不少人在日本街头遭到无端辱骂甚至殴打,受伤后还没人负责,多起案件至今没侦破,施暴者依然逍遥法外。 而且日本的整体治安状况也在下滑,2021 年到 2024 年,涉嫌违反刑法的案件从 56.8 万件涨到了 73.8 万件,杀人、抢劫、强奸这些重罪更是增长了 65.7%,从 8821 件冲到了 14614 件,这样的环境下,就算顺利抵达,旅游的安全感也早就打了折扣。 可能有人会说,以前去日本也没遇到过这些问题,这次只是运气不好。但熟悉情况的人都知道,关西机场早就有过 “孤岛” 的先例,之前台风 “飞燕” 登陆时,一艘油轮撞坏了机场的联络桥,整个机场被海水倒灌,3000 多名旅客被困,其中就有 750 多名中国公民,最后还是中国驻大阪总领馆连夜协调了 15 辆大巴,分批次把大家转移到市区,还帮忙协调机票改签和签证延期。 那次的教训还没过去,现在又叠加了航班调整和安全风险,国家反复提醒,其实就是不想让大家重蹈覆辙,可总有人觉得 “倒霉事不会轮到自己”。 说起来,中国游客一直是日本旅游业的 “金主”,2025 年前三季度,光是中国内地就有 748.72 万人去日本旅游,同比增长了 42.7%,直接超过韩国成了日本第一大游客来源地。 而且中国游客的消费力特别强,2024 年在日本的购物支出占旅游总花费的 43.1%,人均花 11.9 万日元购物,比其他国家游客高出一大截,日本东京迪士尼、各大药妆店都指着中国游客撑场面。 可就算是这样,也不代表就能无视风险,毕竟旅游的前提是安全,花钱是为了开心,不是为了在异国他乡焦虑地抢机票、提心吊胆防意外。 现在关西机场里的这些人,可能已经开始后悔当初没听提醒。他们或许没想到,自己以为的 “消费自由”,在客观风险面前如此脆弱,钱能买到机票和酒店,却买不到航班不取消的保障,也买不到绝对的安全。 国家从来没有阻止大家消费,只是在风险来临前敲个警钟,就像家人提醒出门带伞一样,不是多管闲事,而是怕你淋雨。 那些之前吐槽 “国家管太多” 的人,此刻对着大屏幕上寥寥无几的航班信息,对着手机里暴涨的机票价格,对着不确定的安全环境,大概也能明白,国家的提醒从来都不是限制,而是最实在的保护。