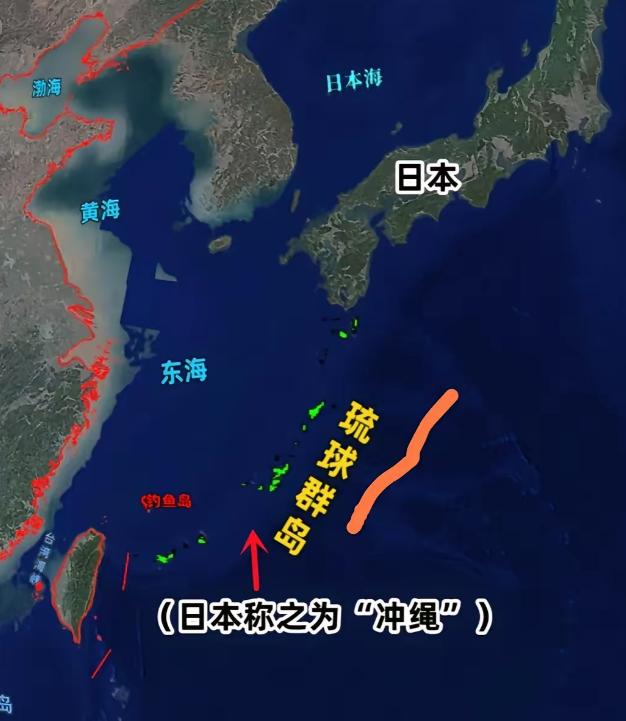

最近,联合国上有一件事闹得沸沸扬扬——琉球群岛当年是否属于中国?实际上,琉球群岛在当年并非严格意义上的中国领土,不过在明清两朝,它长期作为中国的藩属国存在。 明洪武五年,朱元璋派出的使者带着诏书与诚意踏上琉球土地,这份来自中原王朝的认可,让琉球自此纳入中国主导的册封体系,此后五百余年,册封与朝贡成为双方不变的约定:琉球国王即位必须由中国皇帝派遣使者册封,才算拥有合法统治权;每两年一次的朝贡使团,带着硫磺、苏木、珍珠等特产远赴北京,回程时总会满载丝绸、瓷器、历法与典籍。 中国从未将琉球纳入直接管辖,却给予了实打实的庇护——每逢倭寇侵扰或邻邦觊觎,中原军队总会及时驰援;更毫无保留地传授农耕、纺织、造船技艺,帮琉球搭建起完整的社会治理体系,琉球举国奉行中国年号,官方文书用汉字书写,甚至效仿科举制度选拔官员,儒家文化深深融入族群血脉,这份默契在岁月里越积越深,成为不可分割的历史纽带。 日本对琉球的觊觎,早就是公开的野心,江户时代初期,萨摩藩就曾武力入侵琉球,掠夺财富与资源,却碍于中国的宗主国地位,不敢彻底撕破脸,琉球人骨子里带着倔强,面对东邻的步步紧逼,始终坚守对中国的宗藩认同,数次拒绝日本的无理要求。 可随着晚清国力衰退,日本终于露出獠牙,1872年强行将琉球国改为“琉球藩”,1879年更是直接废藩置县,将其命名为“冲绳县”,彻底吞并了这个存续数百年的王国。 过程中,日本表面打着“旧惯温存”的幌子,声称保留琉球原有习俗,暗地里却在文化、语言、制度上层层渗透:禁止琉球语教学,强制推行日语;废除传统服饰与礼仪,要求民众改用日本姓名;甚至销毁琉球国王印与典籍,妄图抹去其历史记忆。 压迫越重,反抗越烈,琉球贵族曾秘密派遣使者赴华求救,三次北上天津,跪在总理衙门门前恳请清廷出兵,却因国力孱弱未能如愿,最终客死他乡,民间的抗争从未停歇,武装起义虽被残酷镇压,但民众用沉默的坚守保留着文化火种,这份不甘被吞并的骨气,从近代一直延续到二战硝烟燃起。 二战期间,日本的残暴更是暴露无遗,为了抵御美军进攻,强征数万琉球人充当人体盾牌,甚至逼迫平民跳崖自尽,战争导致琉球人口锐减四分之一,这段血泪史成为族群永远的伤痛。 二战的结束,本该给琉球带来新生,可现实却让人心寒,《开罗宣言》明确规定日本必须放弃“以武力或贪欲所攫取之土地”,琉球显然在此列,战后由美国实施托管。 可美国为了冷战布局,1972年单方面将琉球施政权移交日本,压根没顾及琉球人的意愿,这份霸权操作直接将琉球再次推入深渊。从此,琉球换了个“冲绳”的名字,彻底沦为日本棋盘上的一枚棋子。 如今的冲绳,说是日本的一个县,实则活得像个牺牲品,仅占日本国土0.6%的土地,却承载了全日本逾七成的美军基地,总面积超过300平方公里的军事设施,将冲绳分割得支离破碎,战机轰鸣日夜不绝,训练事故频发,污染土壤与水源,当地民众的生命安全毫无保障。 更讽刺的是,日本政府喊着“振兴冲绳”的口号,却没拿出多少真心实意的举措:冲绳人均收入常年位居日本末位,失业率是全国平均水平的两倍;基础设施建设滞后,医疗教育资源匮乏,而美军基地带来的短暂就业红利,早已被长期的安全隐患与环境破坏抵消,日本把冲绳当成了安全屏障的“弃子”,任其在美日同盟的夹缝中挣扎。 令人欣慰的是,琉球人的文化认同正在悄然复苏,独立运动已从街头抗议走向国际舆论场,冲绳大学的调研显示,56%的18-35岁受访者自认为“琉球人”而非“日本人”,创下历史新高;支持“独立或高度自治”的18-30岁年轻人比例,从2010年的12%飙升至2023年的37%,十年间翻了三倍。 2013年成立的“琉球民族独立综合研究学会”,深耕国际法,借鉴国际公投经验,多次向联合国人权理事会申请自决权;2025年3月,支持独立的“嘉利俱乐部”在琉球地方选举中拿下15个席位,让独立诉求首次在地方议会拥有话语权。 联合国上的热议,本质上是对历史真相的追问,是对琉球人遭遇的关注,日本口口声声谈主权,却从未真正尊重过琉球的意愿,从未弥补过曾经的伤害;美国当年的单方面移交,更是违背国际法基本准则,留下了至今未解的历史遗留问题。中国从未谋求琉球的领土主权,却始终尊重历史真相,支持琉球人民追求自身权益的正当诉求。 这段历史绕不开五百年的宗藩情谊,躲不开被强权吞并的伤痛,更逃不掉当下被牺牲的无奈,琉球的命运,是近代以来弱小民族被大国博弈裹挟的缩影,而如今的独立浪潮,正是对正义与尊严的执着追求,这事儿说到底,不是中国要争夺什么,而是历史不该被篡改,弱者的境遇不该被忽视。 你觉得琉球的未来该何去何从?日本是否该正视这段历史,还给冲绳人应有的尊重?评论区聊聊呗!