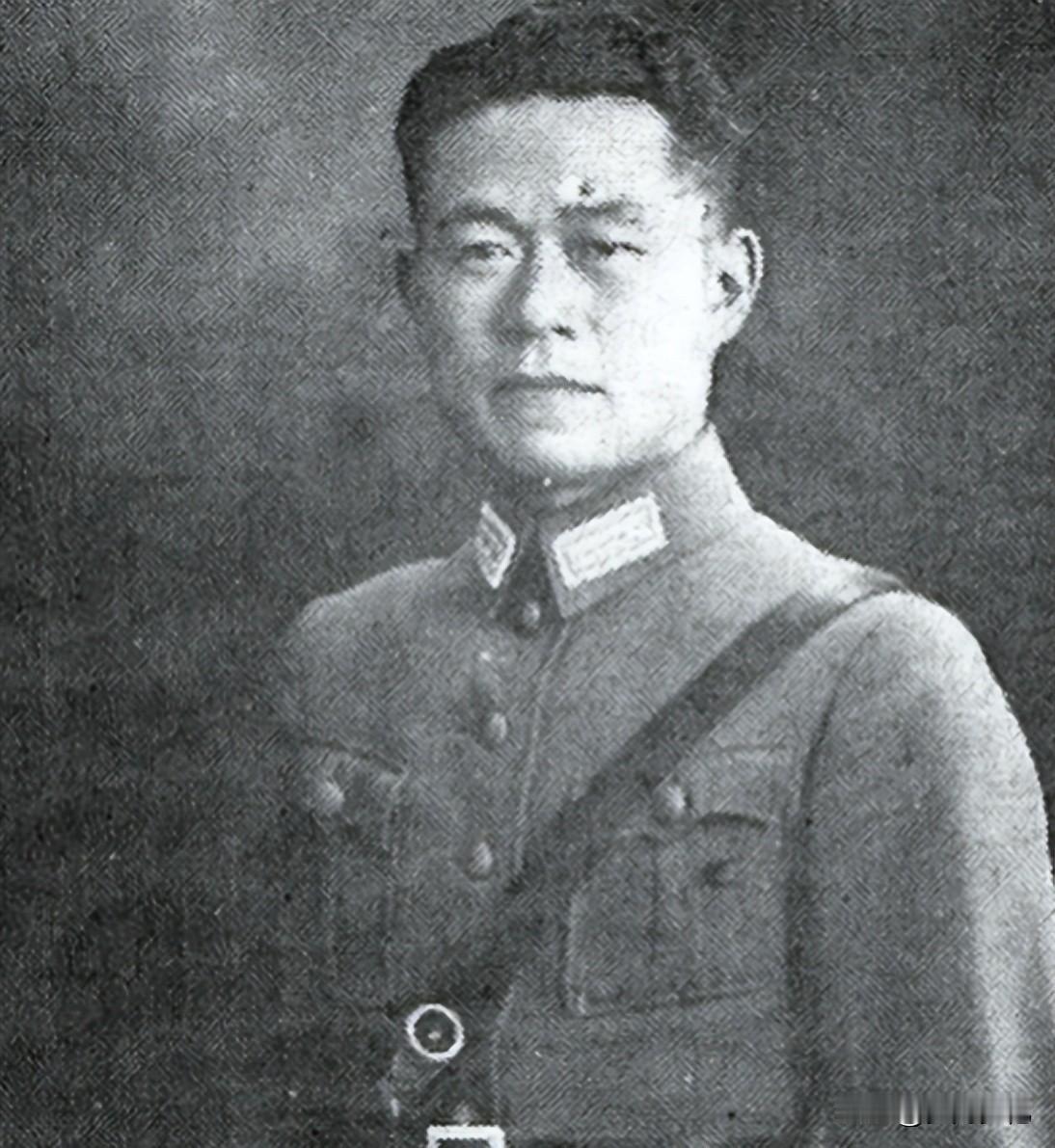

1949年,74军军长邱维达被俘,钟期光拿着战俘名单,看到他的名字后,愣了一下,笑道:“别送战俘营了,安排去军校当教员吧。” 1949年1月,淮海平原的冷风还裹着硝烟味。陈官庄和萧县临涣集一带,成排的国民党俘虏被押到临时收容地,灰棉军装挤满打谷场和空地。 队伍里,一个穿着缺袖呢大衣的中年军官格外扎眼,他就是原第七十四军军长邱维达。就在两年前,孟良崮一役让七十四师全军覆没,他又在废墟上把这支部队一点点拉起来,如今仍难逃被俘的结局。 站在队伍里的邱维达,心里已经做好最坏打算。他清楚,自己头上顶着“王牌军军长”的名头,按惯例应该是战犯管理所的重点对象,功德林那种地方,大概就是他余生的归宿。从统率数万人的将领到阶下囚,这种落差让他在寒风里不由打了个冷颤。 此时,在华东野战军前线指挥部,政治部副主任钟期光正对着俘虏名单一行行往下看。他的手指停在“邱维达”三个字上,脑海里闪过的不只是战报里那支打法有章法的七十四军,也有十多年前南岳游击训练班教室里的情景。 那时讲“步炮协同”的教官,就是眼前这位败军之将,而他不过是坐在第三排、被炸得满脸是土的学员。 但真正让他停笔的,是另一笔账。邱维达出身湖南平江,黄埔四期毕业,参加过淞沪会战、南京保卫战,又在1943年常德会战里死守孤城十六天,随后重建七十四军,在淮海战役潘塘一线顽抗,这样一路打过来的职业军人,对大兵团攻防、合同战术有成套经验。 眼下战争已接近尾声,摆在解放军面前的是正规化建设的新战场,许多将领虽然能打硬仗,却缺少系统的军事理论。像这样的人,如果关进战犯管理所,只多一个守规矩的囚犯;若能放到讲台上,或许能换来一批懂现代作战的指挥员。 夜色将临,钟期光合上名册,对参谋说:“这个人先别送战俘营,拉到隔壁小学,我亲自谈。”小学教室窗纸被弹洞戳得七零八落,风直往里灌。 邱维达被带进来,两人隔着破课桌站定,先从1938年的南岳训练班说起,又提到“把炮声计时喊快了”的笑话,教员和学员的身份仿佛又短暂重合在这个冬夜里。 寒暄过后,话题很快落到现实。钟期光问他“打算往哪儿去”,邱维达憋了半天,只吐出四个字:“先吃饱再说。”钟期光顺势抛出安排:“华东军政大学缺教员,你去不去?” 邱维达没有讲什么大道理,只问了一句:“一天几斤粮?”听说明按学员标准两斤半,还管穿管住,他掐灭烟头,说:“行,那我教。”当晚,钟期光亲手写了条子,把“邱维达,调往军政大学任教员,暂不送战俘营”交到他手里,又叮嘱路上别脱大衣。 几天后,载着后勤物资的卡车在残破炮楼下发动。邱维达挤在车厢角落,身边靠着炮弹箱子,有战士揶揄:“邱教官,听说你要给‘共军’上课?”他闷声回道:“先教会大家怎么算,再教怎么打,别的以后再说。”车轮卷起的尘土,像把旧番号一点点埋进夜色里。 三个月后,南京城外的华东军事政治大学里,早樱开放。土台上站着一个嗓子沙哑的教员,拿树枝在地上画抛物线,讲的是他最熟悉的“合同战术”,从步兵、炮兵如何配合,到火力网怎么铺开,都用自己在淞沪、常德和淮海积累的经验作例证。 围成半圆的三十多个学员,有人文化程度不高,却听得极认真,因为他们知道,弹道算错一次,丢的不是纸上的数字,而是战场上的性命。 随着院校调整,这所军校并入南京军事学院,刘伯承元帅亲自抓院务,一批有专业背景的军人被集中起来搞军事教育。邱维达留在这里,参与编写教材,把自己多年实战体会整理下来,变成一页页黑板上的公式和一段段案例。 曾经在战场上对他“咬得很紧”的对手,如今坐在教室里记笔记,许多后来成长起来的指挥员回忆,当年的战术课虽然不花哨,却让他们第一次系统理解了大兵团作战的门道。 1950年冬天,他背着新发的棉鞋和一本翻得起了毛边的《射击学原理》走出校园大门。此时,已经很少有人提起他是第七十四军军长,大家记住的,只是操场上那个总爱说“再算一遍”的教员。 钟期光多年后谈起这段往事,只淡淡说了一句:“名单上的人,有的要关起来,有的可以放回去,有的就该拿来教书。”在那个胜负已分的关口,这句看似平常的话,背后是一种不拘一格的人才眼光。 对邱维达来说,从战俘到教员,是命运在战败之后给出的一个转弯口;对新生的人民军队来说,从监房里放出一个军长,到讲台上多了一个老师,则是正规化建设起步阶段一次精明的“人才抄底”。 在时代的洪流里,立场可以转换,旧番号可以尘封,唯有真正扎实的本领,往往能在新世界里找到新的位置。