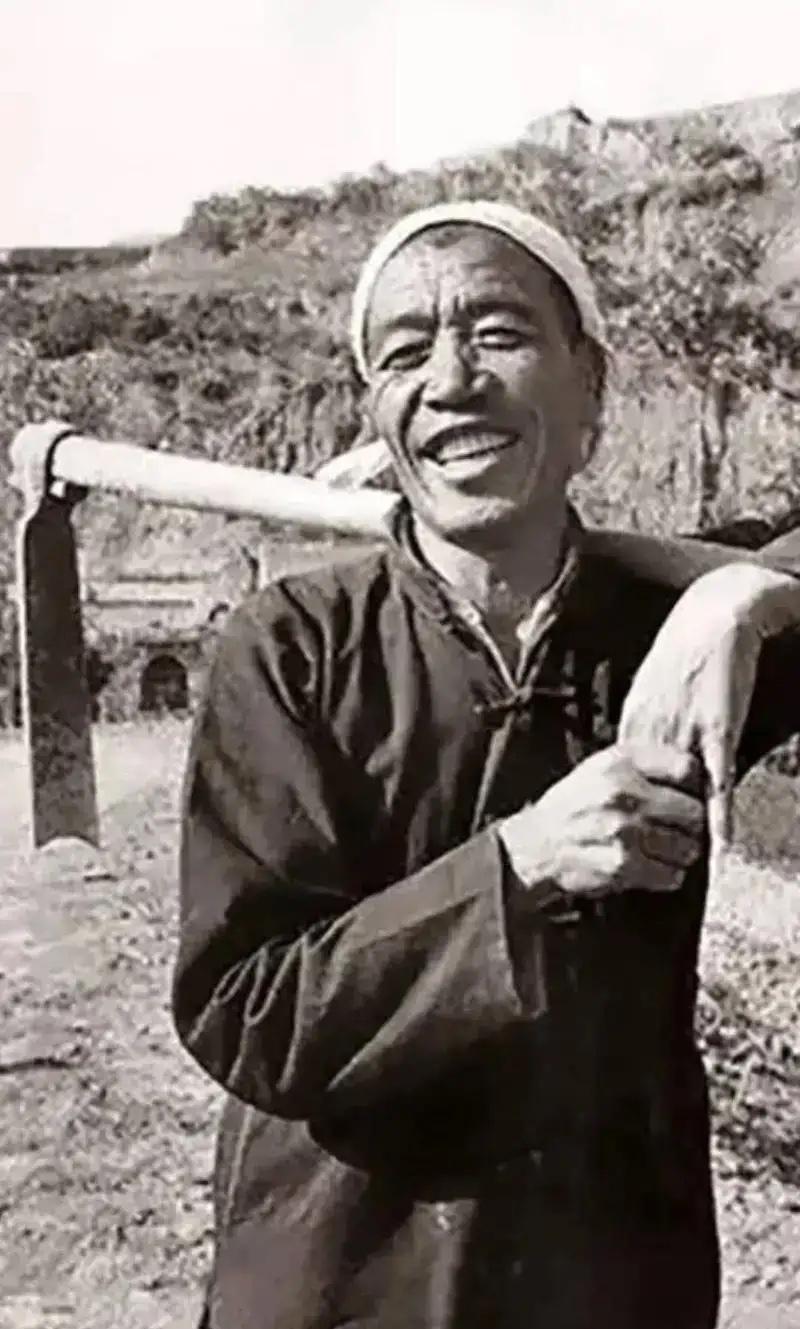

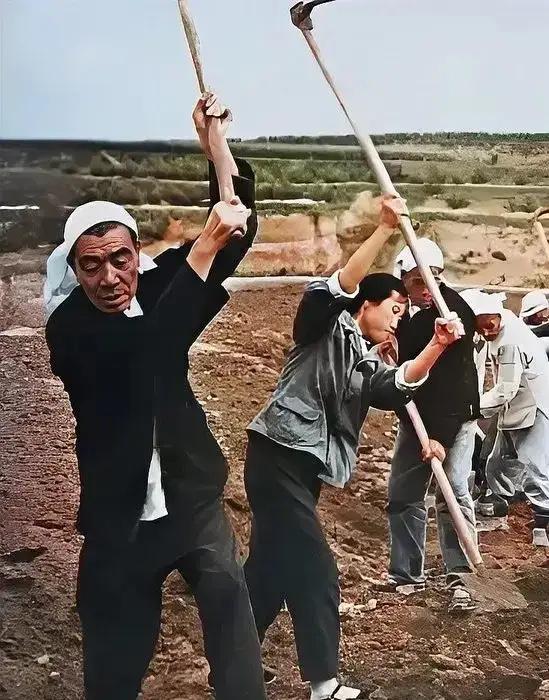

毛主席为啥把大寨和陈永贵捧得那么高?很多人以为是粮食打得多,其实大错特错!真正的原因,藏在两个字里:“骨气”。 先看一组硬核数据。1963年,大寨遭了灭顶之灾,七天七夜的暴雨,把80%的梯田冲成了石头滩。换作别的地方,可能早就伸手等救济了。 大寨人偏不。村支书陈永贵从县里开会连夜赶回来,踩着泥泞山路冲进村子,召集村民开会时只说了一句话:“天塌不下来,地冲得坏,咱就能修得好!” 全村270间窑洞房屋塌了190间,能住人的只剩17间;800多亩土地里,139亩被冲成平地,41亩被沙土掩埋,可大寨人没要国家一粒粮、一分钱、一件救济物。他们喊出“三不要三不少”的口号:不要救济粮、不要救济款、不要救济物资,还要不少交国家余粮、不减少社员口粮、不减少下年度生产投资。 天刚蒙蒙亮,虎头山上就响起了䦆头刨石的叮当声。男人们光着膀子垒石坝,把冲垮的180多道大坝重新筑起,最长的石坝连起来有7.5公里;妇女们组成“铁姑娘队”,最大的17岁,最小的才13岁,白天扶苗修地,晚上还要挑一百块砖支援建房,肩膀磨破了就垫上布片继续干。寒冬腊月里,大家踩着冻冰的泥土,一筐筐挑土垫地,把4700多块零散山地修整成连片梯田。这一年,大寨粮食亩产仍保持在700斤以上,硬是完成了24万斤的国家征购任务。 这份硬气,在当时的环境下格外震撼。60年代初,全国正遭遇严重经济困难,连续三年自然灾害让农业总产值大幅下滑,粮食产量比1957年减少26.4%。北京、天津等大城市粮食库存告急,北京只能供应7天,天津仅能维持10天,农村更是出现了缺粮断粮的情况。国家为了鼓励生产,不得不提高粮食收购价20%,可即便如此,很多地方还是难以完成征购任务。大寨地处太行山深处,自然条件本就恶劣,“七沟八梁一面坡”的耕地本就贫瘠,却在大灾之后依然能为国家分忧,这份担当让人心生敬畏。 毛主席看重的,正是这种在绝境中不低头的骨气。1964年,他在听取山西省委汇报时明确表示,要像大寨人那样自力更生,不向国家伸手。当时国家正面临工业和国防建设的关键期,需要把更多资金投入到重点领域,农业的恢复只能依靠群众自身的力量。大寨人用双手创造的奇迹,恰恰提供了一个鲜活范本——困难面前,精神力量能转化为生产动力。周恩来总理后来将大寨精神概括为“自力更生、艰苦奋斗的精神,爱国家爱集体的共产主义风格”,发起“农业学大寨”的号召,本质上是要凝聚全国人民的斗志。 陈永贵的带头作用更是让人信服。他作为村支书,坚持“参加生产才能领导生产”,常年和村民一起劳动,手里的老茧比普通社员还厚。他摸索出的“三深种植法”等科学耕种技术,让大寨在贫瘠土地上实现高产,1964年亩产更是达到930斤,向国家交售粮食175.8万斤。这种“干部带头干、群众跟着上”的凝聚力,正是骨气的生动体现。 大寨的故事告诉我们,粮食产量只是表象,骨子里的自力更生、艰苦奋斗才是最宝贵的财富。在国家困难时挺身而出,在灾害面前不等不靠,这种精神不仅支撑着大寨人渡过难关,更成为一代中国人的精神坐标。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。