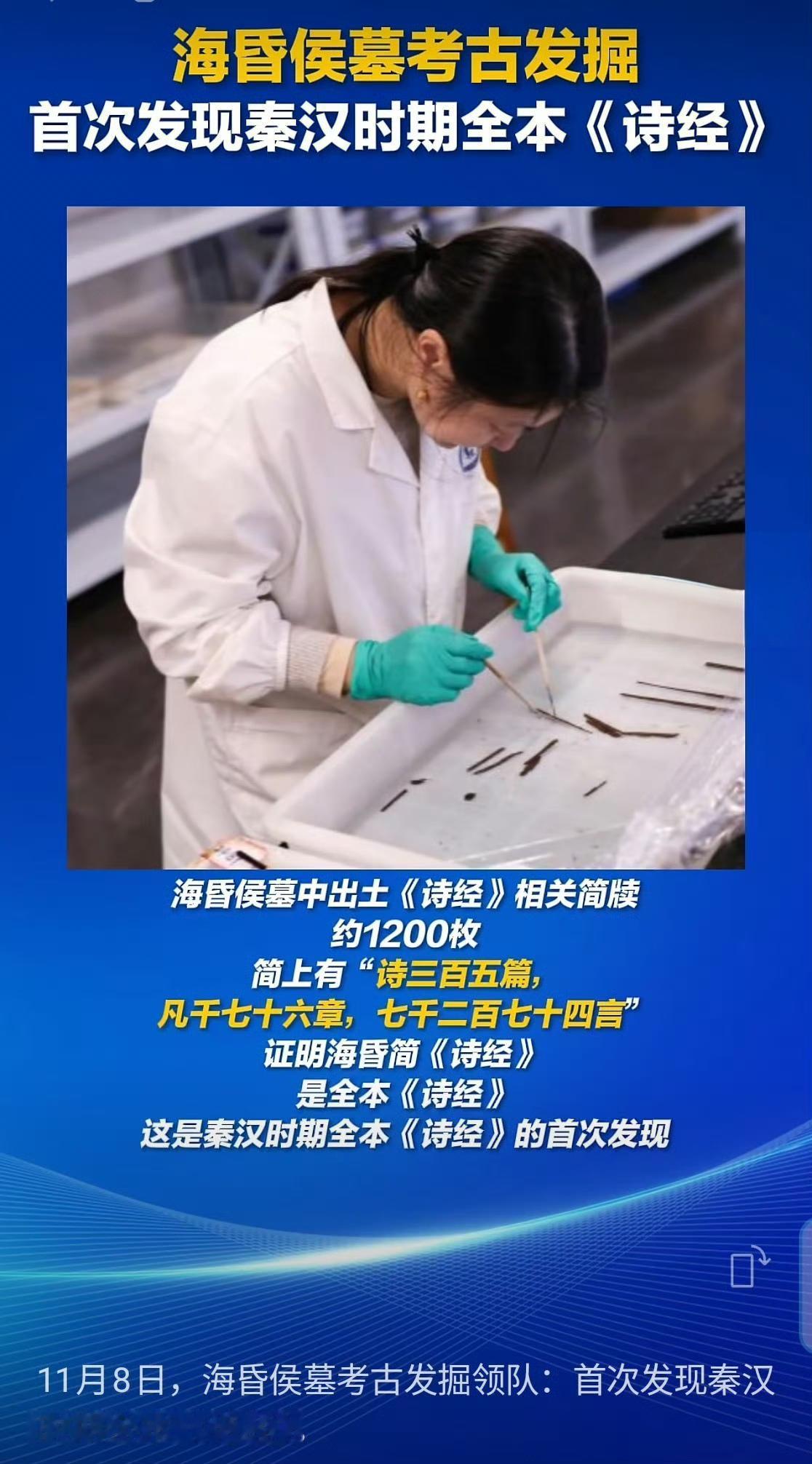

我滴乖乖!海昏侯这位老兄可真行啊,躺地下两千年还不忘给咱们送惊喜——把秦汉时期全本《诗经》塞进自己墓里陪葬,倒是方便了我们,这简直是老祖宗送来的文化礼物! 这些竹简每枚长23厘米、宽0.8厘米,用三道编绳固定,每枚能写20到25个字,简上明明白白刻着“诗三百五篇,凡千七十六章,七千二百七十四言”,连篇数带字数都标的一清二楚,比后世那些靠手抄流传、动不动就缺章少句的版本靠谱多了。 要知道刘贺可不是普通的侯爷,汉武帝的亲孙子,还当过27天皇帝,虽说被霍光以“淫乱失德”的罪名废了,贬成海昏侯,但这身份摆在那,生前能接触到的都是西汉最核心的文化资源。 《汉书》里虽说记载他27天干了1127件坏事,平均一天40多件,听着像是个没正形的纨绔子弟,但出土的文物却戳破了这层偏见。 他小时候在昌邑国长大,那地方可是春秋战国时的鲁地,儒学传统浓得化不开,父亲刘髆的太傅夏侯始昌是通《尚书》的大儒,他自己的老师更是了不得,一个是《鲁诗》名家王式,一个是《齐论语》权威王吉,身边围着一群经学大师,就算想不沾点墨水都难。 后来被废黜时,他还能脱口而出《孝经》里“闻天子有争臣七人,虽无道不失天下”的话,要是没真读过几本儒家经典,哪能在这种时候还拽得出文句。 汉代贵族讲究“事死如事生”,生前用的、读的,死后都得跟着入土,刘贺这习惯也没例外。墓里除了《诗经》竹简,还挖出了“孔子徒人图漆衣镜”,这可是目前所知最早的孔子像,衣镜上还刻着《衣镜赋》,写着“临观其意兮不亦康,气和平兮顺阴阳”,显然是他生前每天对着自省的物件。 更有意思的是,还有一版木牍抄着《论语》,字迹率性随意,接近章草,和其他规整的竹简木牍完全不一样,考古专家猜这多半是刘贺自己随手写的读书笔记,看来这位废帝闲下来的时候,是真的会坐下来读几页书的。墓里还出土了漆墨盒,里面的墨锭都还在,可见读书写字确实是他生前常做的事,这些书跟着他入土,也就成了顺理成章的事。 这全本《诗经》能留存下来有多金贵,看看之前的考古发现就知道了。在此之前,秦汉时期的《诗经》要么是残篇断简,要么是靠后世传抄的版本,早就没了最初的样貌。 马王堆汉墓里出过一些《诗经》残简,但数量少得可怜,根本凑不成体系;银雀山汉墓的重点在兵书,儒家典籍只是零星出现。 而海昏侯墓这1200枚竹简,不仅是全本,还包含了经文、训诂和类似诗序的文字,完整展现了西汉早中期《诗经》的文本形态,说是填补了学术空白一点不夸张。 要知道汉武帝时期虽说“表彰六经”,但儒生在朝堂上其实没多少话语权,统计显示武帝一朝76位高层官员里,能被称作儒生的也就7个,而且权力有限,儒学真正成为主流还要等后来的汉元帝。刘贺这时候能把官方正版《诗经》带进墓里,等于给后世留下了一份未经篡改的“原始档案”。 和刘贺时代差不多的中山怀王刘修墓里,也出土过《论语》《儒家者言》等八种儒家典籍,这说明把经书陪葬在汉代贵族里不是个例,而是当时的普遍风气。但刘贺的特殊之处在于,他的身份经历太特殊,从昌邑王到皇帝再到海昏侯,人生大起大落,接触到的文化资源层次也和普通贵族不一样。 他的老师王式当年教他《诗经》时,可是把忠臣孝子的篇章反复诵读,把危亡失道之君的故事讲得声泪俱下,虽说《汉书》里说他年轻时“不好书术而乐逸游”,但这些典籍显然在他心里扎了根,不然也不会死后还要随身携带。 更难得的是,这版《诗经》能帮我们校正后世版本的错误。流传了两千年的文本,经过无数人手抄,难免会出现错漏,而海昏侯墓的竹简是西汉早期的官方版本,可信度不是一般的高。 比如有些诗句的用字、篇目的排序,说不定和我们现在课本里学的都不一样,这些差异恰恰能帮学者还原《诗经》在汉代的真实面貌。 刘贺当年恐怕也没想到,自己生前读的书,死后不仅没烂在土里,还成了研究中国文化史的宝贝,这可比他那27天的皇帝生涯有价值多了。这位被史书骂作“荒唐”的侯爷,用这种方式悄悄给后世留下了一份厚礼,也算用另一种方式在历史上留下了自己的印记。

无影侠医

文明传承[点赞]