一百多年过去了,现在再来看戊戌变法的内容,不由得一声叹息 戊戌变法过去已经一百二十多年了,那场只持续了103天的改革,如今再回头看,叹息的不只是当年的失败,更是那种“差一点就可能改变历史”的遗憾。 1898年,清政府已经摇摇欲坠。内忧外患不是一句套话,而是实打实地摆在眼前。德国强占胶州湾,俄国抢走旅顺和大连,列强像分蛋糕一样分中国。 就在这种背景下,年轻的光绪帝和一群有理想的知识分子,试图用改革来救这个已经千疮百孔的帝国。 康有为当时并不只是个书生,他通过《万国公报》公开写文章,试图引起国际社会的注意,想借助外部压力推动内部变革。 他的学生梁启超也不甘寂寞,在东京发起舆论战,写文章、办报纸,掀起一阵思想旋风。可惜风再大,也吹不动封闭的宫廷门。 变法的目标其实很清晰:废除八股文,搞现代教育;设立新军,改革军制;创办农工商总局,推动实业发展。 最有象征意义的是创办京师大学堂,北京大学的前身,正是那个时候种下的种子。这些改革内容放到今天看,简直就是现代国家的标配。 康有为还提出一个很大胆的想法,叫“孔教改制”。说白了,就是想拿儒家的壳子包西方的馅,搞一种中国式的现代化。 但满清的统治基础就是那些老旧的制度,动了哪一块,整座大厦都可能塌。改革还没深入,就已经碰到权力的红线。 光绪皇帝确实有心想改革,他甚至想罢免李鸿章,重用年轻的新派官员。但他没有实权,手里没有兵,连身边的太监都听慈禧的。 他最大的赌注是袁世凯,结果这个人反手就把他出卖了。慈禧太后这边早就盯着不对劲,袁世凯一告密,政变立刻爆发,光绪被软禁在瀛台,维新派死的死、逃的逃。 慈禧并不是完全反对改革,她早年也支持洋务运动。但戊戌变法动的是根本,尤其触动了满清贵族的利益。 维新派以为靠一纸诏书就能改天换地,以为有理想就能赢得现实。结果发现,现实就像一堵墙,理想冲过去的不是改变,而是一地碎片。 康有为逃到国外后,组织了“保皇会”,想借助国际力量复辟光绪。但洋人对他那点理想兴趣不大,毕竟他们更关心的是租界和利益。 如果那场改革真的成功了,中国会不会变成另一个日本?这个问题很诱人,但答案不简单。 日本的明治维新靠的是天皇统一意志、军权集中、地方服从。中国当时的情况,不光是中央软弱,地方上还有一堆自立山头的官僚,根本推不动。 更现实的问题是,列强根本不会眼睁睁看着中国强大。 梁启超晚年写过一本小说,设想如果戊戌变法成功,中国就能成一个立宪国家,富国强兵,不被列强欺负。但他自己也承认,这种想法太理想主义了。 现实是,变法失败后,反而激起了更激烈的革命思潮,辛亥革命就是在这种土壤里长出来的。 戊戌变法虽然失败,但它打开了中国近代化的大门。毕竟,哪怕失败了,那些思想、那些制度的雏形,最终还是等到了后来人去实现。 回头再看,那些想法其实并不过时。教育现代化、金融改革、军队重组,这些在今天依然是国家治理的核心问题。 如今的中国教育已经实现多元化,大学遍地开花,科技创新成为国家战略。这某种程度上,算是当年变法理想的延续。 只不过,这条路不是靠一次变法走出来的,而是靠一代又一代人摸着石头过河,一步一个脚印拼出来的。 戊戌变法虽然只活了103天,但它留下的震荡,却影响了一百多年。叹息不是因为失败,而是因为它太早,也太孤独。像一颗种子,落在了没有水的沙漠里。 改革不能靠运气,更不能靠幻想。在那个群雄环伺的年代,中国没有赢得变法的窗口期。而今天,世界也没有给任何国家太多重来的机会。生存的逻辑是谁准备得更充分、谁走得更稳。 一百多年过去了,再谈戊戌变法,不是为了感慨一场失败的改革,而是要看清,这种早产的理想主义,为什么在现实面前总是碰得头破血流。 不是改革错了,而是时机、力量、手段全都不对。

彭学慧forward

说实话,即使变法成功也是回光返照,续命几十年,根本不能使中华民族复兴,因为根一烂了,需要彻底翻新

我爱我家 回复 10-28 18:46

是的,即使变法成功后,康有为会变成保皇党,阻止历史前进。

用户10xxx09 回复 10-29 03:07

对对对,根子烂了必须推到重来

用户85xxx42

立宪就可富国强兵?做梦吧。幸亏失败,不失败,都还拖着辫子呢

用户10xxx18 回复 10-28 14:25

不失败,还会有无休无止的革命,驱除鞑虏,恢复中华是第一目标。

小园香径

变法还有很多荒唐的内容,文章只提了正面内容。

77 回复 夸父 10-29 10:04

根不正,怎么变都是错的

夸父 回复 10-28 20:03

瑕不掩瑜。他完成一点,后面的人完成一点,一点接一点,最终完成大业

日月俱辉

维新派主张“售卖新疆西藏以筹措资金变法”、“中日合国且让伊藤博文任高层”……————慈禧太后是败家子无疑,但维新派是彻头彻尾的自杀狂徒。

夸父

变法,康有为有很大的功劳。但他有局限性,也只能保住光绪这条大腿,因此保皇,也就是保住那个老旧的封建制度,和共产主义新思想不一致。虽然如此,他已经完成了他的历史使命。前进的道路,都是一代接一代的有志之士,每一代完成一点,最终完成的。

论语

提前二十年开始军阀混战

A001吴伯文

满清的核心利益是一直奴役汉人,这才是变法不可能成功的根本原因

LY

封建中国从来没有改革成功的案例,因为固有阶级利益根深蒂固,唯有革命才能彻底甩开这个包袱

用户10xxx66

一切都是天意,人力无法改变。

用户42xxx57

小编看问题太肤浅了,鉴定完毕

台风

中山比七君子看得透

花开富贵

戊戌变法唯一的效果是谭嗣同的舍身取义,让他的学生杨昌济教出了伟大领袖毛主席这样的学生,拯救了中国。否则现在想中国比印度都不如。

司徒有虚名

康有为那种鸟人,能变法成功才怪!

GYC

康有为变法就是个笑话,如果按他的想法变法成功才是我们中国人的悲哀!

用户10xxx99

所以天佑中华,国父与伟人先后出现,最终让中华民族重登世界之巅!

用户13xxx56

其实不需要假设,戊戌变法根本没有成功的可能。但有句话说的是对的,它激起了更激烈的革命,谭嗣同引颈赴死的意义大于变法成功的意义

摩尔

要是成功才真见鬼了。

恒隆

制度本身不是核心问题,问题是现代化的教育和逐步培育民族产业,康党上去就想革了满清贵族的命,又拿不出可以让国家强盛的东西,他们自然反对

友友

变法成功?小编看过变法的全文吗?那是变法还是卖国书,也就没啥政治经验的光绪帝会同意那样的办法,但凡有点能力的政客都不会同意,真不知道小编在这里鼓吹变法是何居心?

用户14xxx94

就算成功了也不过是再多拖几十年大辫子而已

好心情才行吧

只有枪杆子出政权是王道,其他的都是虚无缥缈幻想,执政才有改革的前提条件

XJ

历史还是选择了毛主席他们一群志同道合之人作中国人的领导力量。

咔塔山

明治的鸡础,是赢了倒幕之战。康圣人的基础是公车上书,赢是不能赢的。如果说积极意义,那就是搅乱中国。如果说消极意义,儒以文乱法。

忍羽

出卖蒙古,抵押疆藏,邀请日本首相伊藤博文做变法顾问,甚至直接聘请他担任总理大臣~这不是“差一点就可能改变历史”的遗憾,而是侥幸!

用户10xxx93

变法利益不过是重分配

用户10xxx93

保皇党保后党之争

用户13xxx62

孙中山虽然革命成功,但来了个蒋介石,内争不断,皇权思想并未消失,科技已经落后日本二、三十年,引来日本全面侵略。

水木小清

中国与日本同处东亚,文化背景也基本相同。然而,两国变法却有云泥之别。“中学为体,西学为用”是此时中国的态度,与日本近乎全盘西化甚至脱亚入欧才真正让日本进入现代化国家。直到“五四”之后我们才真正端正态度。

用户10xxx00

如果按康有为的当时想法,就是变法成功,中国也不会变得更好!甚至更差!

用户10xxx56

没有军权的改革,注定失败。

闲扯淡

都没学过历史吗?都没考过这几道题吗? 1、农民起义为什么不能救中国? 2、洋务运动为什么不能救中国? 3、戊戌变法为什么不能救中国? 4、辛亥革命为什么不能救中国?

ben

无聊的言论,把不可能的空中楼阁说的能够改变历史就是个笑话

往日情怀

不主动革命就要被革命!

台风

辛亥革命是受太平天国应响,并非无戌变法应响

平凡人生

试图为满清王朝续命的都不是好东西

兄台

戊戌变法是一次不切实际的尝试。

二利

就康有为那点本事了德行,根本没有一点成功的可能

南墙

这就是国运,历史的必然,不可能由一个满族长久统治全国人民。

&山间

一次试错

冬天好冷啊

与其这样说戊戌变法,不如说慈溪死之前不弄死光绪[狗头],满清至少可以熬过一战

青雨

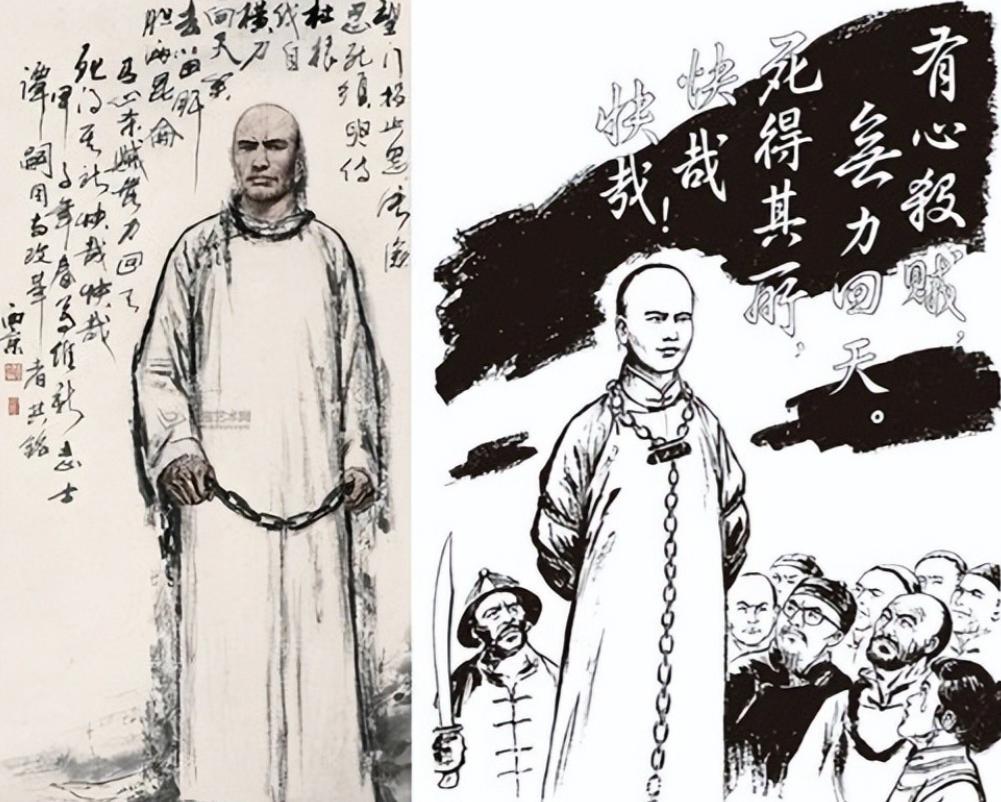

谭嗣同的认识是对的;我以我血荐轩辕。

老男孩

变法失败,但埋下了变革的种子…我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑…