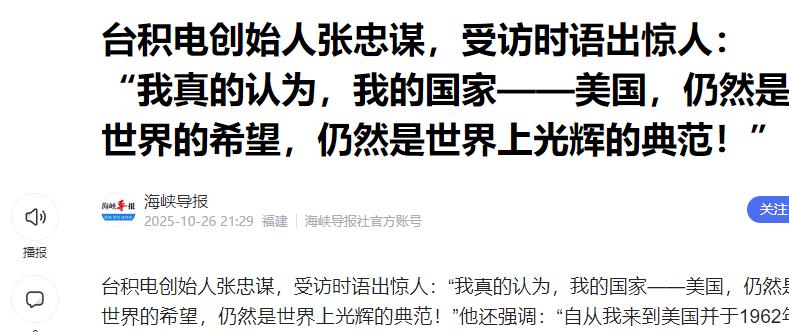

[微风]“我真的认为,我的国家——美国,仍然是世界的希望,仍然是世界上光辉的典范!”当台积电创始人张忠谋面对美国媒体说出这句话时,整个华人世界都为之震动。 他甚至补充道:“自从我来到美国并于1962年入籍以来,我的身份一直是美国人,除此之外别无其他!”这 番话,从一位1931年出生于浙江宁波、被尊为“芯片大王”“半导体教父”的老人嘴里说出来,分量格外沉重。 张忠谋的身份,早已超越了普通的企业家,他的一言一行,都被视为全球半导体产业的风向标。 然而,这番言论背后,究竟是一种清醒的现实主义,还是一种身份的彻底背离? 张忠谋的人生,本身就是一部浓缩的近代史。他幼年因战乱颠沛流离,从南京到广州,从重庆到香港,1949年赴美求学,成为哈佛大学当年唯一的中国新生,后来转入麻省理工学院,再在斯坦福大学获得电机博士学位。 他的职业生涯起步于美国德州仪器,从普通工程师一路做到集团副总裁,成为最早进入美国大型公司最高管理层的华人。 1985年,他应台湾方面邀请回台,出任工业技术研究院院长,并于1987年创办了全球第一家专业晶圆代工公司——台积电,彻底改变了半导体行业的游戏规则。 可以说,他的成功,既是个人的奋斗史,也是全球化时代人才流动与产业转移的缩影。 然而,正是这样一位深谙全球产业格局的“教父”,近年来却屡次在公开场合对中国芯片产业泼冷水。他不止一次表示,如果美国想扼杀中国芯片产业,中国真的无能为力。 他甚至认为,大陆半导体想要领先的机会微乎其微,因为技术壁垒太高,而美国及其盟友已经控制了所有关键环节。 这种论调,与他在美国媒体面前强调“美国人”身份的行为,形成了奇妙的呼应。这背后,既有他作为台积电创始人的商业考量——毕竟台积电高度依赖美国市场和技术生态,也有他对地缘政治现实的判断。 但是,事实真的如张忠谋所言吗?当我们把目光从他的言论转向中国芯片产业的实际进展时,另一幅截然不同的画卷正在徐徐展开。 2025年的数据摆在那里,中国芯片产业的韧劲儿和爆发力,已经不容任何人忽视。根据多家权威机构的统计,中国芯片设备的自给率正以惊人的速度攀升,从2022年的约10.7%,到2023年的11.7%,再到2024年预计的20%以上。 更有预测显示,到2025年,这一数字有望突破30%,甚至达到50%。在28纳米及以上成熟制程领域,国产设备几乎已经实现了全覆盖,自给率超过80%。这意味着,在关乎国计民生的大部分芯片领域,中国已经基本摆脱了对外部的依赖。 更令人振奋的是,这种替代并非停留在低端层面。中芯国际、华虹半导体等龙头企业,2025年的产能利用率分别攀升至92.5%和108.3%,接近甚至超过满产状态。 中芯国际的北京、深圳12英寸晶圆厂,华为海思推出的麒麟9010芯片,已经采用了中芯国际的N+2工艺,实现了规模量产。国产28纳米光刻机完成了整机联调,计划在2026年实现产业化。 在刻蚀机、薄膜设备等关键领域,以北方华创、中微公司为代表的国产厂商,已经跻身全球第一梯队。这些进展,正在一步步重塑全球半导体产业链的格局。 张忠谋或许没有错,他看到了美国在尖端制程领域的绝对优势,看到了EUV光刻机被卡脖子的现实困境。 但他可能低估了中国人民在压力面前迸发出的巨大能量,低估了中国市场的体量和政策的决心。当外部封锁越紧,内部的自主动力就越强。这不仅仅是技术问题,更是一种民族精神的体现。 从“两弹一星”到载人航天,历史已经反复证明,任何外部的打压,最终都会转化为中国自力更生的催化剂。 张忠谋的言论,像一面镜子,照出了全球化时代个人身份认同的复杂性,也照出了大国博弈下科技产业的残酷现实。 他选择了美国,那是他的自由。但中国芯片产业,却选择了一条更艰难、也更光荣的道路。这条路,注定不会平坦,但每一步都走得踏实、坚定。 当中芯国际的晶圆在满负荷运转,当国产设备在产线上稳定运行,当一个个技术瓶颈被攻克时,我们看到的,不仅仅是产业的崛起,更是一个民族在逆境中不屈的脊梁。 面对这样的现实,我们不禁要问:一个人的身份认同,究竟是由他的国籍决定,还是由他的血脉和情感归属决定?当科技的洪流滚滚向前,是选择依附于现有的霸权体系,还是勇敢地去开创一个属于自己的未来? 张忠谋给出了他的答案,而中国芯片产业,正在用行动书写着另一个答案。对此,你又有什么看法呢?