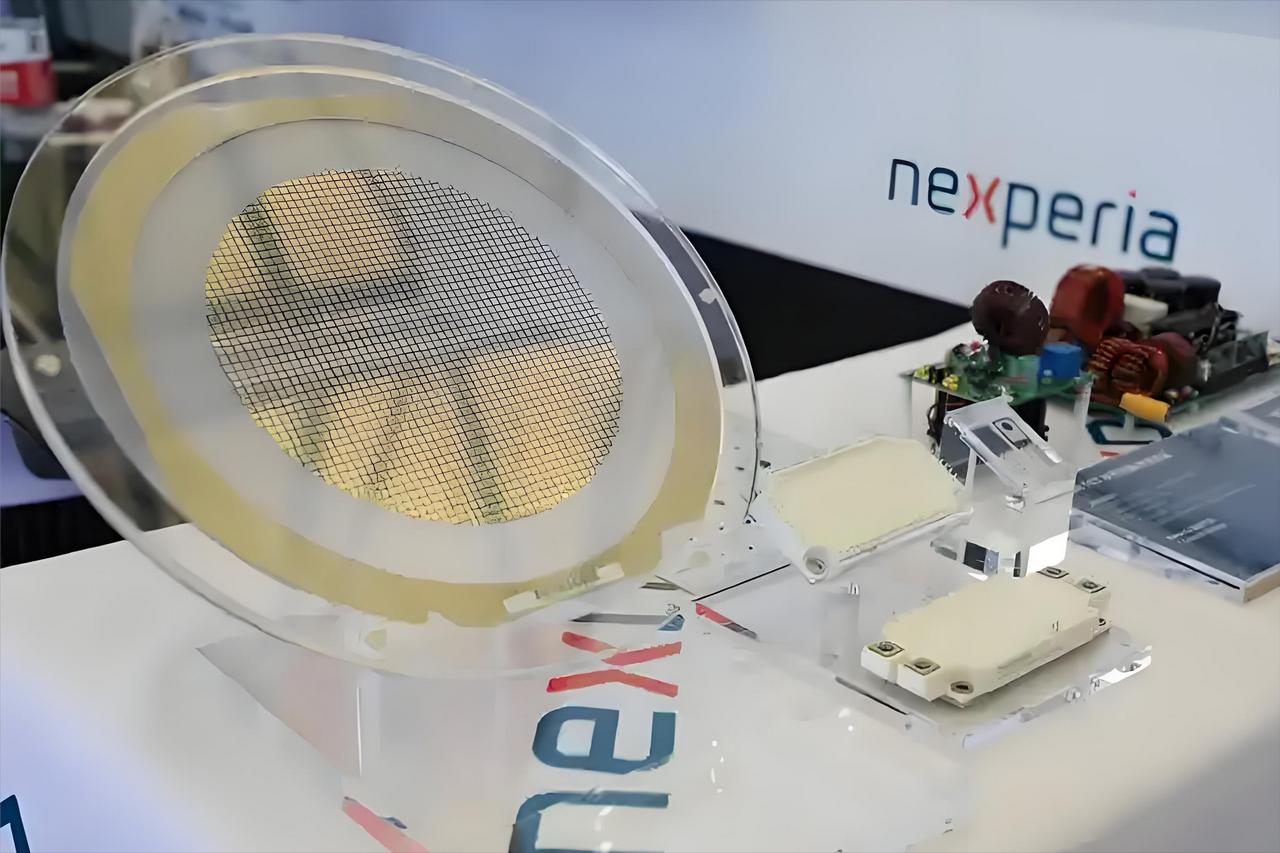

路透社消息,安世半导体中国子公司已经恢复对国内客户出货。之前由于荷兰冻结安世资产,加上中国禁止部件出口,导致安世中国子公司一度停止为客户出货。不过在经历短时间调整后,中国子公司已经重新给国内客户出货。 这事得从安世半导体的底子说起,这公司看着是荷兰出身,前身是飞利浦的半导体部门,可早在2019年就被中国闻泰科技花了三百多亿人民币全盘买下,成了根正苗红的中资控股企业。 安世在行业里是块香饽饽,小信号二极管、ESD保护器件这些不起眼却离不了的玩意儿,它的出货量全球第一,一辆汽车里成百上千个芯片,十有八九都有它的身影,大众、宝马、华为、苹果全是它的客户,年出货量能达到1100亿件,说它攥着全球半导体供应链的"毛细血管"都不为过。 但荷兰政府偏要搞出些迷之操作,9月30号突然援引冷战时期的《商品供应法》,给安世半导体的30个全球主体下了资产冻结令,理由喊得挺响,说有"治理缺陷"和"技术外流风险",可翻来覆去拿不出半点实质性证据。 阿姆斯特丹法院48小时内就跟风裁决,暂停了中方创始人的职务,把近99%的股权交给第三方托管,活脱脱一场打着"安全"旗号的强取豪夺。 他们大概以为控制了荷兰奈梅亨的总部,就能拿捏整个安世的命脉,却没算清楚一个最基本的账:安世全球70%的产能都扎在中国,东莞的工厂光是员工就有4000人,年产量超过500亿件,承担了全球七成的封装测试任务,国内产能占比更是高达80%,荷兰总部手里攥着的不过是个负责行政规划的空壳子。 这波操作直接把安世中国逼停了,生产线刚一停摆,国内客户立马慌了神。要知道中国市场占安世全球销售的近一半,三季度光半导体业务收入就有43亿元,汽车领域的收入增速更是超过26%。 那些依赖安世芯片的车企首当其冲,某新能源车企的生产线因为缺了车规级功率芯片,日产量直接从1500辆掉到800辆,就连工业设备厂商的订单都开始延期,毕竟安世在机械制造领域的产能占比高达95%,断供一天损失都得按千万算,难怪客户们急得像热锅上的蚂蚁。 可荷兰没等高兴几天,中国反手就打出了王牌,10月4号直接启动出口管制,叫停了安世中国相关部件的出口,这下算是精准掐住了整个供应链的喉咙。 安世的欧洲工厂虽然能生产晶圆,但所有成品都得运到中国封装测试,没有中国工厂的出货,荷兰手里的技术图纸就是一堆废纸。 短短几天,欧洲汽车制造商协会就急着发警告,说车企的芯片库存顶多撑三周,大众沃尔夫斯堡总部的高尔夫生产线已经出现10%的空转率,百万辆汽车生产计划眼看着要泡汤。 德国更是急得跳脚,《商报》直接爆料,仅汽车行业每年就有630亿个零部件来自安世,要是断供持续,德国引以为傲的机床、发动机产业都得跟着停摆,这才有了德国总理喊话又被中方泼冷水,外长访华计划直接延期的闹剧。 荷兰这才意识到自己玩脱了,所谓的"接管"不过是自欺欺人,忙活半天只抢了个办公室,真正的产能核心还在中国手里。 10月17号,荷兰经济大臣卡雷曼斯就公开承认"低估中方韧性",主动求对话要豁免出口限制,背后其实是多重压力挤得喘不过气:ASML受中国稀土管制影响生产,德法因汽车产业受损对荷兰怨声载道,国内的化工、农产品出口还怕遭反制。 更讽刺的是,荷兰喊着要"保护技术",可安世被中资收购后,2024年还向欧洲车企供应了40%的功率芯片,所谓的"技术外流"纯属无稽之谈。 没等荷兰拿出具体方案,安世中国已经主动破局,10月19号就恢复了对国内客户的出货,还直接宣布荷兰总部的指令在中国境内不具备法律效力,彻底摆出了切割的架势。 恢复出货可不是简单重启生产线,安世中国直接拉通了本土供应链,连交易都改成了人民币结算,彻底绕开了荷兰总部的掣肘。 母公司闻泰科技的财报更是给出了底气,三季度半导体业务收入同比增长12.2%,毛利率高达34.56%,中国市场的收入占比接近一半,完全能撑得起独立运营。 更让荷兰难受的是,国产替代已经趁机加速,士兰微挤入特斯拉供应链,芯联集成在SiC模块市场的份额突破8.4%,华润微的高端器件也通过了车厂验证,安世留下的市场空白正被本土企业快速填补。 10月23号安世中国发声明,明确业务运营一切正常,等于给荷兰下了最后通牒:要么按规矩来,要么就看着中国市场彻底丢光。 这事儿从头到尾都透着股荒诞,荷兰跟着美国的指挥棒起舞,想用行政手段抢中资资产,却忘了全球供应链早已深度绑定,安世70%的产能在中国、近半的市场在中国,这种情况下搞"脱钩",无异于挥刀自宫。 中方的反制看似简单,实则精准打在了"产能在中国"这个七寸上,既保住了国内客户的供应,又让荷兰付出了代价。 现在安世中国恢复出货,说白了就是荷兰服软后的必然结果,毕竟再硬撑下去,受损的可不只是一家企业,整个欧洲制造业都得跟着买单,这种赔本买卖,荷兰显然不敢再做了。