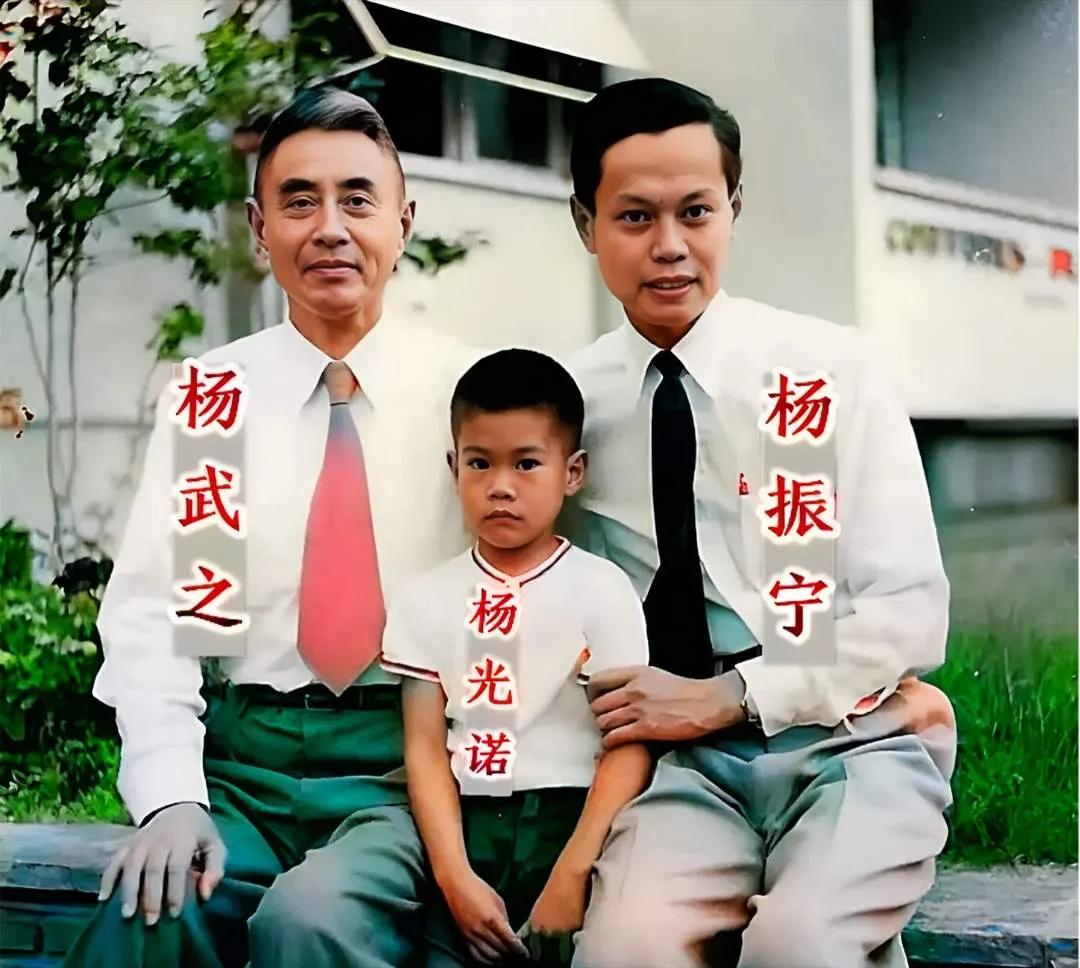

大家只知道杨振宁先生特别厉害,殊不知他还有个厉害的父亲,和弟弟杨振玉。 这个横跨数学与农学领域的家族,用三代人的坚守书写了中国科学界的传奇。 父亲杨武之的学术生涯,始终与中国现代数学的起步同频共振。 1923 年,他远渡重洋赴美求学,在斯坦福大学打下坚实的数学基础,随后进入芝加哥大学专攻数论,最终以精深研究斩获博士学位。 1928 年回国后,他先后执教于厦门大学、清华大学,将西方前沿的数论研究方法引入中国学界,成为国内该领域的拓荒者。 1933 年,清华大学算学系召开特殊会议,议题是是否提拔只有初中文凭的助理员华罗庚。 会上分歧严重时,时任算学系代理主任的杨武之坚定支持:“清华大学出了一个华罗庚是件好事,不要被资格所限定”。 在他与郑桐荪教授的力推下,华罗庚被破格提拔为助教,两年后再升为教员,最终成长为世界级数学家。 1938 年,西南联合大学在战火中组建,杨武之主持数学系工作长达 8 年。 校舍是简陋的茅草屋,他就带着学生在煤油灯下推导公式;物资匮乏,他仍坚持每节课提问全班,要求 “作图要准、计算要对”。 为启蒙低年级学生,他从结绳记数讲起,用三节课梳理数的发展脉络,让枯燥的数学史变得鲜活。 1946 年抗战胜利后,他随校回迁清华,后又辗转同济大学、复旦大学,六十岁时仍每天奔波于市区与市郊校园之间。 即便晚年体弱,他仍叮嘱晚辈:“做研究要像开矿般越挖越深”,这份治学态度影响了数代学人。 这位被誉为 “中国现代数论研究第一人” 的学者,用一生践行了 “学术报国” 的初心。 四弟杨振玉的科研足迹,则深深印在北方的稻田里,他与袁隆平并称为 “南袁北杨”。 1927 年出生的杨振玉,1949 年考入复旦大学法学院,后主动转入农学院,埋下农学研究的种子。 1951 年,他参军赴朝参战,在西北空军担任无线电员,三年军旅生涯磨砺出坚韧意志。 1954 年,他进入沈阳农业大学专攻农学,1957 年毕业后便扎根辽宁省农业科学院,开启了杂交粳稻的探索之路。 当时,粳稻因自花授粉特性,杂交育种是世界性难题,产量提升陷入瓶颈。 1971 年起,他开始频繁往返于沈阳与海南育种基地,20 年间在两地间奔波数十次,常把稻秧抱在怀里、稻茬拎在手中转运,只为加速育种世代。 1974 年,他首创 “籼粳架桥” 技术,将籼稻遗传成分导入粳稻,成功培育出世界首个粳型恢复系 “C57”。 这一突破让中国成为全球首个大面积应用杂交粳稻的国家,他主持的 “粳型恢复系 C57 及其杂交组合黎优 57” 项目,1981 年斩获第一届全国科技大会奖与国家发明三等奖。 上世纪 80 年代,他培育出恢复系 C418,进一步完善 “籼粳架桥” 理论,90 年代又成功选育广占 63S 不育系,其配制的品种累计推广超 5000 万亩。 2014 年,他培育的越优 16 在优质米品尝大会上以 83 分击败日本越光米,摘得桂冠。 2022 年 12 月 8 日,这位 “杂交粳稻之父” 逝世,享年 95 岁,留下了惠及亿万百姓的稻作遗产。 杨氏家族的辉煌,始终贯穿着 “清白治学、为国奉献” 的家风传承。 这种精神源自弘农杨氏 “天知地知你知我知” 的清白祖训,在杨武之身上体现为不拘一格的育人胸怀,在杨振玉身上化作扎根田野的科研坚守。 杨武之培育华罗庚的故事,与杨振玉 20 年奔波育种的经历,共同诠释了 “把个人追求融入国家需要” 的家族底色。 杨振宁在物理领域登顶诺奖,杨振玉攻克粮食难题,背后是杨武之 “功课要精、做人要正” 的家庭教育。 2025 年 3 月,央视新闻在报道弘农杨氏家风时,特别提及这个家族的科研传承,称其为 “跨越百年的报国实践”。 如今,杨武之当年编纂的数论教材仍被部分高校用作参考资料,杨振玉培育的 C57 衍生品种在北方稻田的种植面积已突破 3000 万亩。 北方杂交粳稻工程技术中心接过他的接力棒,2024 年推出的寒地杂交粳稻新品种,将亩产再提升 8%。 从清华园的讲台到东北的试验田,杨氏家族用不同学科的成就证明:真正的家族荣耀,不是一时的声名鹊起,而是代代相传的责任与担当。 当人们惊叹于杨振宁的科学贡献时,读懂他身后父亲的育人初心与弟弟的科研坚守,更能明白:一个家族能群星闪耀,只因他们始终与国家发展同频共振。 信源:杨振宁去世!父亲清华教师,妹妹复旦毕业,2个弟弟北大交大毕业-影像温度