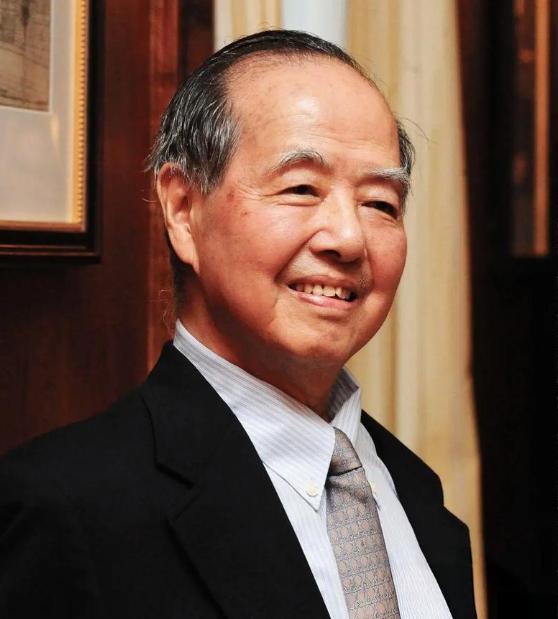

有人问李政道,你为什么不回国养老?如果回国的话,生活比在美国好多了!但是李政道只是淡淡的回了一句,我不想给祖国添麻烦! 2024年8月,98岁的李政道握着笔,在给国内学生的论文批注上落下最后一笔,便永远闭上了眼睛。 生前有人追问他:“放着国内的别墅、待遇不享,为啥不回国养老?” 他只淡淡回:“我不想给祖国添麻烦。” 其实,懂他的人都明白,李政道的“不回国”,从来不是选择,是刻在骨子里的务实。 1941年的上海,日军炮火撕裂了校园的宁静。 19岁的李政道背着装着《量子力学》的书包,挤上开往江西赣州的火车。 此时的他不是不怕死,是他觉得“国家没人挑大梁时,读书就是最该做的事”。 在赣州的破屋里,他啃着稀粥做物理题,头顶的弹孔没让他慌,反而更坚定了念头。 “等我学成,一定要让中国的物理,站到世界前面。” 后来他总说,那几年的逃难,不是“逃”,是“带着科学火种找地方扎根”。 这份“扎根”的执念,伴随了他一辈子。 1978年,李政道回国讲学。 站在中科院礼堂,看着台下近千名青年眼里的光,他突然红了眼。 这些孩子渴望知识,可国内没有顶尖实验室,没有带他们进世界前沿的资源。 “光讲课不够,得把他们送出去。” 当晚他对妻子秦惠䇹说:“我们要搞CUSPEA,把中国学生送到美国顶尖高校读研。” 这不是说空话。 接下来半年,李政道带着秦惠䇹给53所美国高校发了200多封信,每封都附详细问卷:“研究生每周工作时长?”“实验室设备能否满足需求?”甚至细化到“英文测试难度”。 因为他怕漏了好苗子,更怕美国高校嫌中国学生“基础差”。 有次加州理工教授质疑:“中国学生实验能力能跟上吗?” 李政道没辩解,直接把自己实验室的研究成果、试点学生成绩单拍过去。 “我用治学信誉担保,这些孩子能行。” 就这样,30多所顶尖名校加入了CUSPEA。 从1980到1989年,十年间CUSPEA筛出915个“好苗子”。 后来这些人里,出了7位中科院院士、4位美国科学院院士。 国内物理圈的“半壁江山”,可以说都是CUSPEA带出来的。 但李政道没把这当政绩。 他总说:“我只是给年轻人搭了个梯子,真正爬上去的,是他们自己。” 有人说李政道“傻”:放着国内高薪不赚,偏要在美国实验室改学生论文。把诺奖章捐了,连与爱因斯坦的通信都送了。“ 可他觉得“值”。 “这些手稿、通信,放在图书馆能让更多学生看,比我家里摆着有用多了。” 2011年捐图书馆时,有人问:“为啥不给子女留点?” 他笑:“我给国家培养人才,比给子女留遗产值钱。” 晚年的他,每天视频连线国内学生,手把手教公式,比自家孙子还上心。 后来建成的“李政道图书馆”,成了国内物理学子的“朝圣地”。 总有学生会去那里看着他写的《场论》草稿说:“原来大科学家的字,也会写错笔画。” 李政道听说后,特意托人带话:“错的才真实,说明我在认真想。” 李政道的后代,也没“回国养老”。 长子李中清是香港科大人文教授,推动东西方历史交流。 次子李中汉是美国密歇根大学化学家,研究新能源材料。 李中清常带学生去上海交大讲学,把西方史学方法带给中国学生。 李中汉跟国内实验室合作,研究新型电池材料。 他们没“放弃中国”,是把根扎进了更广阔的土壤。 就像李政道当年,把中国的物理,扎进了世界前沿。 李政道的一生,从19岁逃难的少年,到诺奖得主的科学家,从来没离开过“为祖国做事”的初心。 他的“不回国”,不是逃离,是选择了一条更难的路。 用一生的资源、人脉、智慧,把中国的科学种子撒向世界,再把世界的养分带回中国。 2024年,他走了。 虽然没能留下什么豪言壮语,可他却是在用自己的一生,将“爱国”写成了最朴素的诗。 不是鲜花掌声,是给年轻人递梯子,不是留名青史,是让祖国的人才,能走得更远。 他虽然没“回国养老”,可他,从来没离开过祖国! 主要信源:(浙江日报——潮评丨铭记李政道的赤子情怀、科学网——李政道先生最后一次回国时说,以后不会再回来了……—新闻—科学网)