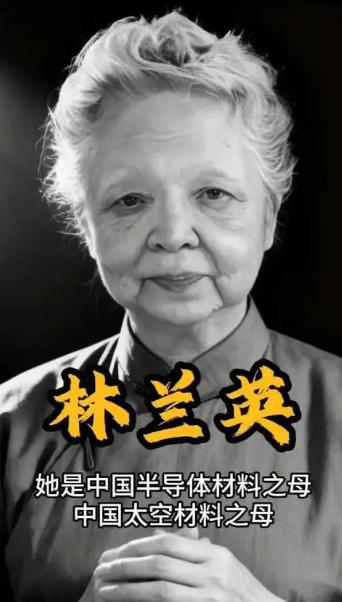

1957年,美国海关私吞了中国女人行李箱里面的6800美金,她却开心地笑了。谁也想不到,海关这一举动,让美国付出了难以估量的代价...这女人可不是一般人,她叫林兰英,一位即将改变中国科技版图的顶尖科学家。 1957年秋,在广州白云机场,林兰英正紧紧攥着随身小箱的拉手。 海关人员粗鲁地踢翻她的行李箱,6800美金支票散落一地。 这是她在美五年省吃俭用攒下的全部积蓄。 可她望着角落两个滚出的小药瓶,嘴角反而扬起笑意。 因为,这两个小药瓶不是一般东西,而是50克锗单晶、100克硅单晶。 林兰英的故事,要从1918年的福建莆田说起。 她生在书香门第,却因是女儿身,连学堂的门都进不去。 母亲说“女子读书无用”,父亲虽通情达理,也只敢在茶余饭后教她认几个字。 可这姑娘偏不服:“你不让我读书,我就绝食!” 三天滴水未尽,母亲终于松口。 这一松口,便打开了她与知识死磕的一生。 10岁进学堂,后来考进福建协和大学物理系,她是全校唯一拿全额奖学金的女生。 1948年,她漂洋过海到美国宾夕法尼亚大学,成了这所百年名校首位中国女博士。 在美国,她有多耀眼? 进入索菲尼亚公司后,她指导团队造出美国第一根硅单晶,申报数十项专利。 年薪涨到1万美元,公司想留她当首席工程师,甚至许诺绿卡。 可她心中想着的却始终是:“我是中国人,我的本事该用在祖国的大地上。” 1955年,新中国筹建半导体研究机构的消息传来,林兰英立刻申请回国。 美国当局慌了! 这个能造出硅单晶的女人,绝不能放回中国。 联邦调查局把她列入监视名单,好友被施压劝阻,回国申请被压了两年。 直到1957年,她以“母亲重病”为由拿到探亲签证,在华侨帮助下买了船票。 临行前,她只带了一个小箱子。 几件换洗衣物、6800美金支票,还有两个贴着“特效药”标签的小药瓶。 这药瓶里装的,是她用锡纸裹了三层、藏在行李夹层的宝贝,50克锗单晶、100克硅单晶。 当时全球最顶尖的半导体原材料,比黄金还金贵。 还有几十页写满公式的科研笔记,记着她五年研究的单晶硅生长关键数据。 海关检查时,美金被粗暴没收,小药瓶却因“特效药”的借口蒙混过关。 她望着窗外渐远的美国海岸线,轻声说:“钱没了可以再挣,祖国的科技,耽误不起。” 回国那天,北京电子管研究所的两间平房,是她的新实验室。 没有单晶炉,她自己画图纸找工厂定制。 没有高纯硅原料,就用带回来的样品当“种子”,在高温炉里一点点提纯。 白天盯着炉子熬红眼睛,晚上在办公室整理数据到天亮。 1960年,当第一根直径6毫米的硅单晶在她手中诞生时,整个实验室沸腾了。 这根“小晶体”,彻底打破了西方对半导体材料的垄断。 中国从此有了自己的硅单晶,为两弹一星、集成电路产业奠定了基础。 后来有人算过,美国海关私吞的6800美金,连这根硅单晶的研发成本的零头都不到。 而林兰英带回的技术,让中国半导体产业至少提前了十年起步。 回国后,林兰英成了“拼命三娘”。 为了培养人才,她把实验室当课堂,手把手教年轻人做实验。 为了攻克技术难关,她在实验室晕倒过十几次,醒来第一句话是“数据记录了吗”。 80多岁时,她还在实验室指导学生。 有人问她当年丢钱心疼吗? 她却只笑了笑:“钱是身外物,祖国需要我做什么,我就做什么。” 她没说过“爱国”二字,却用一生诠释了什么是“科技报国。 她带回的硅单晶,让中国有了造原子弹的“心脏材料”。 她培养的学生,后来成了“两弹一星”元勋、集成电路泰斗。 她开创的研究路径,让中国在半导体领域从“跟跑”到“并跑”。 1957年那场海关检查,美国海关人员以为自己贪了钱,却不知放走的是一个民族的科技火种。 林兰英藏起的两个小药瓶,最终变成大国的底气。 今天的中国半导体产业,从芯片到5G,从航天到新能源,每一步都踩着她当年铺就的路。 她的一生,没有豪言壮语,只有“国家的科技耽误不起”的执念。 没有聚光灯下的辉煌,只有实验室里熬红的双眼。 当我们谈论“科技强国”时,不该忘记,有些路,是前辈用一生的坚守,为我们趟出来的。 就像林兰英说的:“钱没了可以再挣,可祖国的科技,耽误不起。” 这句话,比任何美金都珍贵,比任何勋章都耀眼! 主要信源:(中国科学家博物馆——中国半导体材料“大女主”是如何炼成的?| 林兰英)