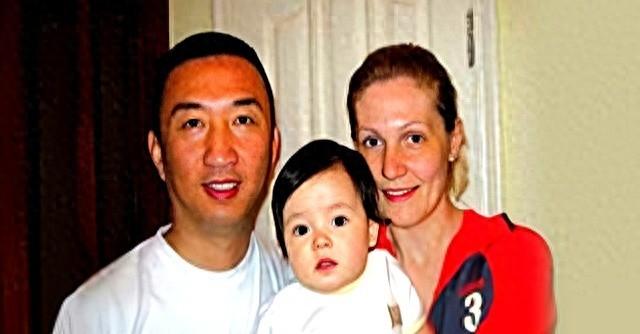

1999年,俄罗斯士兵为救中国记者牺牲,记者为报恩,娶了恩人遗孀,没过几年,记者就被妻子谩骂殴打!最终两人分道扬镳,发生了什么? 2010年深秋,莫斯科红场的落叶飘在卢宇光肩头。 女儿卢安娜牵着他的手,仰着小脸问:“爸爸,妈妈怎么不来?”卢宇光蹲下来,摸了摸女儿的头,目光落在远处的克里姆林宫。 他口袋里装着个旧军用水壶,是马克西姆1999年送他的,壶身上还刻着俄文字母。 1999年的战地装甲车旁,卢宇光躺在马克西姆身下。 爆炸的热浪刚过,他听见马克西姆虚弱地说:“帮我照顾他们。” 马克西姆的手攥着他的胳膊,指节泛白,眼里满是对妻儿的牵挂。 后来卢宇光在医院守到马克西姆离世,手里攥着那张玛丽娜和基尼斯的合影。 卢宇光找到玛丽娜家时,看到的是斑驳的木门和窗台上的旧花盆。 玛丽娜抱着基尼斯,看到他手里的军用水壶,眼泪瞬间掉下来。 他把身上所有的钱都递过去,说:“马克西姆救了我,以后我会常来。” 接下来的半年,他每周都来,帮着修水管、买粮食,基尼斯渐渐会喊他“卢叔叔”。 1999年底,卢宇光在马克西姆的墓前,对玛丽娜说“我们结婚吧”。 玛丽娜愣住了,手里的花掉在墓碑前。 卢宇光的家人打电话反对,说“语言不通、文化不同,怎么过日子?”可他看着玛丽娜泛红的眼睛,想起马克西姆临终的嘱托,还是坚持了下来。 婚礼那天,他穿着马克西姆生前的军装,玛丽娜的婚纱还是邻居帮忙改的。 2001年,卢宇光转去俄罗斯当地电视台做战地记者。 他第一次出差前,玛丽娜把军用水壶装进行李箱:“带着它,平安回来。” 可当他带着摄像机从炮火中回来,玛丽娜却抱着他哭:“别再去了,我怕。”他看着玛丽娜通红的眼睛,想说什么,却又想起镜头里那些需要被记录的真相。 2004年卢安娜出生后,玛丽娜的焦虑越来越重。 她开始在卢宇光出差前整夜不睡觉,把他的行李翻得乱七八糟。 有次卢宇光深夜回家,发现玛丽娜在翻他的采访笔记,嘴里还念叨着“别去前线”。 他想解释,玛丽娜却突然把笔记扔在地上,哭着说“你会像马克西姆一样离开我们”。 2006年的一个深夜,卢宇光带着采访时蹭的灰回家。 玛丽娜喝了酒,看到他就冲过来,把桌上的杯子扫到地上。 “你是不是不爱我们了?是不是想跟那些炮火过一辈子?”她抓着卢宇光的胳膊摇晃。 卢宇光想扶她,却被她一巴掌扇在脸上,火辣辣地疼。 他没还手,只是捡起地上的杯子碎片,想起马克西姆墓前的承诺。 2008年,卢宇光决定带全家回中国。 他提前找好会俄语的邻居,还在阳台种上玛丽娜喜欢的向日葵。 可玛丽娜到了中国,连菜市场的阿姨说话都听不懂,出门总迷路。 她看着卢宇光和邻居聊天,自己插不上话,渐渐把自己关在房间里。 有次卢宇光回家,看到玛丽娜在日记里写“这里不是我的家”,俄语字迹歪歪扭扭。 2009年的一个周末,卢宇光和玛丽娜坐在客厅。 阳光透过窗户照进来,卢安娜在旁边玩积木,基尼斯在写作业。 “我们分开吧。”玛丽娜先开口,声音很轻。 卢宇光点点头,没说话,只是把军用水壶推到她面前:“这个你留着,想孩子了就来。” 他们没吵没闹,只是一起给孩子做了顿俄罗斯红菜汤,像刚结婚时那样。 2010年之后,卢宇光每年都会带孩子去看玛丽娜。 基尼斯15岁那年,拿着自己写的新闻稿给卢宇光看:“我想当记者,像你一样。”卢宇光摸着他的头,想起马克西姆当年的模样。 卢安娜也常给玛丽娜发视频,说“爸爸带我们去了北京,等你来看天安门”。 他偶尔会拿出玛丽娜的俄语日记翻一翻,虽然很多单词看不懂,却知道里面藏着他们曾经的日子。 如今军用水壶还在他的抽屉里,壶身上的字母虽有些磨损,却像马克西姆的目光,一直提醒他—— 那段始于报恩的婚姻虽结束了,但他对马克西姆的承诺,从来没忘。 信源:澎湃新闻——侨·故事|卢宇光:拿生命换新闻的记者