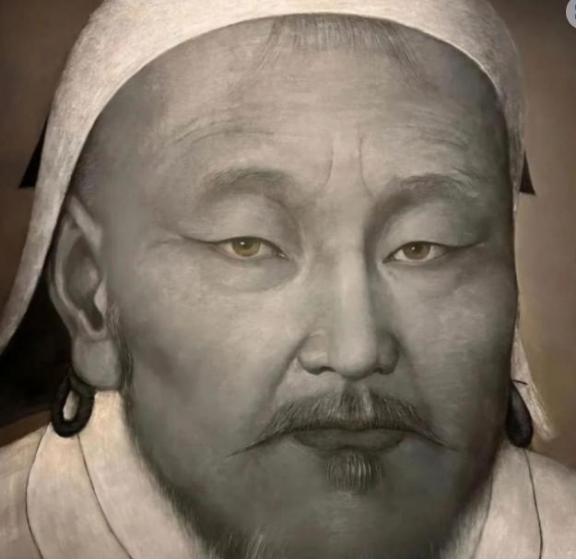

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来! 北京街头一卷旧画,藏着千年帝王的目光。那是1952年秋,一个普通日子,却因北大教授史树青的发现,牵出成吉思汗画像的秘密。三块钱换来国宝,谁能想到,这幅画竟是元代宫廷真迹?它从民间摊位走向国家殿堂,故事背后,是新中国文物守护的缩影。真相如何揭开? 新中国成立初期,文物保护成了全国大事。百废待兴的年月里,党和政府号召大家重视文化遗产,把散落民间的古董字画搜集起来,交给国家统一保管。这不光是为保存老物件,更是让这些宝贝服务于人民,助力社会主义建设。北京作为文化中心,更是重头戏。专家们走街串巷,挨家挨户找线索,避免珍贵文物在外流失。北大教授史树青,就在这股热潮里冲在前头。他是文物鉴定老手,从1949年起,就把精力扑在民间搜集上。史树青一生钻研书画,早年毕业于燕京大学,解放后调入北大,任教同时兼职博物馆工作。 他不爱清闲,总觉得知识分子得为国家出力。平日里,他常去琉璃厂、王府井那些旧货市场转悠,眼睛毒辣,一眼能瞧出真伪。那些年,民间古画多被当废纸处理,史树青的努力帮国家捡回不少漏。1952年,北京秋意正浓,街头小贩摆摊卖旧物。史树青照例出门巡视,这次路过东四北大街附近一个地摊。摊主是位中年妇女崔月荣,她家要搬迁,拿出一堆祖传字画变卖。崔月荣对这些东西不内行,只知道是老物件,卖个好价钱就好。摊上卷轴杂乱,有山水有字帖,价格低廉。史树青的目光落在一卷不起眼的画上。那是成吉思汗画像,头戴白貂皮帽,身穿白色毛绒袍,目光深邃,透着不怒自威的劲头。画风一看就古,墨色晕染和服饰细节,全是元代宫廷的味儿。 史树青经验老道,一瞧就知道这不是赝品。崔月荣说,这是家传宝,说是明代崔子忠的手笔,其实她也说不清来路,只为尽快出手。史树青问了价,崔月荣随口报了三块钱。交易就这么成了,史树青把画带回家,越琢磨越觉得来头大。这幅画像描绘的,正是蒙古帝国开国君主成吉思汗。成吉思汗生前低调,遗嘱里明令不许画像、不立碑、不修陵、不写传记。可这画是怎么来的?原来,它绘于成吉思汗死后五十年,由元世祖忽必烈下令宫廷画师所作。那时,忽必烈为追思祖父,破例让画出这幅肖像,是世上最早接近成吉思汗真貌的记录。 过去,成吉思汗画像少见,只有一幅明代仿本,远不如这幅地道。史树青没多留,很快就把画捐给国家博物馆。博物馆收到后,专家组立马上手鉴定。通过比对《元史·舆服志》和技法分析,确认它是元代真迹。纸张、墨色、笔触,全对得上号。1962年,这幅画正式入藏,成为馆里镇馆之宝。想想看,国家馆藏成吉思汗文物,从零变一,就靠这张画。它不只填了空白,还为研究元代历史和蒙古文化提供了实打实的资料。成吉思汗统一草原,奠基元朝基业,他的形象通过这画,活生生呈现在眼前。史树青的举动,典型体现了老一辈知识分子的家国情怀。他不求私藏,一捐了之,让宝贝为公所有。 这在当时,是响应党的号召,投身文化建设的生动例子。民间文物保护,本来就是群众路线的事儿。像史树青这样,深入基层,发动大家参与,才让更多宝物重见天日。回想那年代,北京街头摊位林立,崔月荣这样的普通人,无意中守护了家传物件。她的举动虽小,却连上了大历史。成吉思汗画像的发现,也提醒我们,文物无处不在,就藏在寻常百姓家。国家这些年,越发重视这块儿。文物法出台,普查行动年年有,目的就是让文化遗产根植人民,服务发展。史树青晚年还教育学生,要有这种眼界和担当。他从教几十年,桃李满天下,好些人后来都成了文物界骨干。 成吉思汗画像如今陈列在故宫博物院或国家博物馆,供人参观。它不光是艺术品,更是民族记忆的载体。蒙古族、汉族,大家庭里,这画拉近了距离,促进了团结。话说回来,三块钱买国宝,听着像传奇,其实是时代产物。新中国一穷二白,却重文化,这精神到现在还管用。今天,我们搞乡村振兴,文物保护也融入进去。乡村非遗、老物件,全在守护名单上。 史树青的故事,就告诉我们,每个人都能出力。别小看街头一瞥,那可能是历史转折。成吉思汗的眼神,穿越八百年,落在我们肩上。保护文物,就是保护根。国家强了,文化自信才足。像这幅画,研究价值高,能帮我们懂祖先智慧,指导当下。